ET研の新兵器

不受胎の要因は様々ありますが、泌乳牛におけるエネルギーバランスの崩れもその1つです。

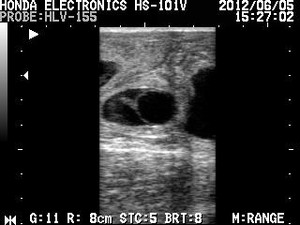

近年、血液成分と受胎の関係を評価する試みをET研究所でもおこなってきました。

そのうち、BUN(血中尿素窒素)と血糖値のバランスが崩れた牛の受胎率が低いという報告があり、ET研究所でも調査した

ところ、ホルスタイン種でBUN(mg/dl) / 血糖値(mg/dl)の値が0.3以上である牛の受胎率が0.3未満の牛よりも受胎率が

低い結果になりました。

つまりBUNが高く、血糖値が低い牛の受胎率が低かったのです![]()

では、なぜBUNが高く、血糖値が低いと受胎性が悪くなるのでしょうか?

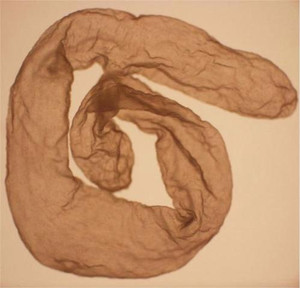

BUNはタンパク質が過剰に給与されると上昇します。タンパク質は牛のルーメン内で分解され、アンモニアへと変換される

のですが、その量が過剰になると肝臓でのアンモニアの代謝が間に合わず、全身に悪影響を及ぼします。

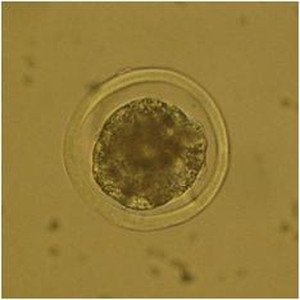

子宮内のアンモニアが増加すれば、受精卵にダメージを与えることになり、受胎率は低下すると考えられます![]()

また血糖値が低いというのはエネルギーの不足が考えられ、このエネルギー不足もアンモニアの代謝を鈍らせます。

では、このようなエネルギーバランスが崩れた牛を受胎させるにはどうしたらいいでしょうか?

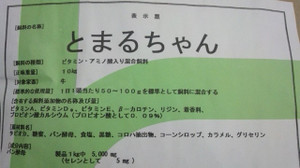

当研究所では科学飼料研究所と共同で開発した添加剤を使って、受胎率の向上を図っています![]()

その添加剤がこの

とまるちゃんです。そのまんまですね![]()

ですがこのとまるちゃん、中々の好成績をあげてまして![]()

当研究所の試験結果では1日100gを15日間給与するとだいたいの牛は給与後にBUN/血糖値の値が0.3を下回り、

当初BUN/血糖値が0.3を超えた牛でも受胎率の改善がみられました![]()

とまるちゃんに含まれるアミノ酸がアンモニアの生成を減らし、糖蜜がエネルギーを補足し血糖値を上昇させるようです。

とまるちゃんについて興味がありましたら是非ET研究所までお問い合わせください![]()