牛舎にはネコ がつきもの。

がつきもの。

新ETシステムで農家さんを回ったときなど大体どこの農家さんにも

かわいいネコから不細工なネコまでたくさんいます

人なつっこいネコ ,人を見ると逃げ出すネコ

,人を見ると逃げ出すネコ ,無視するネコ

,無視するネコ

そんなネコたちを見て,癒される毎日です

先週,興味深い記事 を見ました。

を見ました。

阪大,トキソプラズマを破壊する宿主防御因子GBPを発見

http://news.mynavi.jp/news/2012/07/13/116/

この研究により,トキソプラズマ症に対する新たな治療戦略を提供できることが期待される,

と,研究グループはコメントしています(記事より引用)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

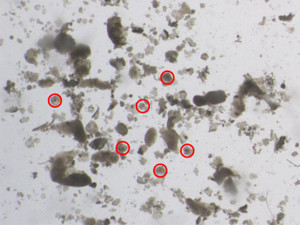

トキソプラズマとは,人とネコに深い関わりのある寄生虫のことです。

ネコ,特に屋外で飼育されているネコの糞や,感染した動物の肉で,十分に加熱されていない肉

(生肉,レアステーキ等)を摂取したりすると感染します。

ネコの糞といっても,

①初めてトキソプラズマに感染したネコの糞

②感染後1-3週間程度までの間の糞,

③(お腹の)外にでて2-3日以上たった糞や,その乾燥飛沫

以上3つの条件をみたした糞が,感染源となります。

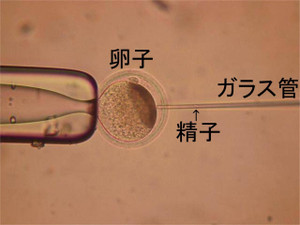

トキソプラズマは特定の時期に感染しなければたいした症状もなく問題にならないのですが,

人間が①妊娠初期に,②人生で初めて感染すると,胎児に影響が出てきてしまいます

(確率は低いようですが)。

また,ウシが妊娠初期に感染したらどうなるか?ちょっと調べてみたところ・・・

ウシでも頻度は少ないですが,流産が起こるようです

ネコの糞が間違ってもウシ(人も含む)の口に入らないよう,

そして少しでも受胎率UP するように,牛舎

するように,牛舎 はきれいにしましょう

はきれいにしましょう

(あと,妊娠中の奥様がいるお宅で,ネコちゃんトイレがあるお宅は,

だんな様がネコちゃんトイレを毎日 掃除

掃除 してあげると,ネコちゃんにとっても奥さんにとっても良いらしいです・・・。)

してあげると,ネコちゃんにとっても奥さんにとっても良いらしいです・・・。)