1卵巣10個!

こんばんは![]()

ET研究所では週に2回、と場で卵巣採取を行っています。

持ち帰った卵巣は、研究所で吸引を行い、吸引した卵子に体外受精をかけます。

1卵巣あたり10個の卵子を吸引することを目標にしているのですが、なかなか達成できておりません![]()

数が多ければ多いほど、実験のデータが増えることになるのでなるべく多く吸引したいところです。

吸引者が変われば個数も変わるので、技術が影響することは間違いありません。

少しでも回収個数が増えるようにコツをつかめればと思います![]()

こんばんは![]()

ET研究所では週に2回、と場で卵巣採取を行っています。

持ち帰った卵巣は、研究所で吸引を行い、吸引した卵子に体外受精をかけます。

1卵巣あたり10個の卵子を吸引することを目標にしているのですが、なかなか達成できておりません![]()

数が多ければ多いほど、実験のデータが増えることになるのでなるべく多く吸引したいところです。

吸引者が変われば個数も変わるので、技術が影響することは間違いありません。

少しでも回収個数が増えるようにコツをつかめればと思います![]()

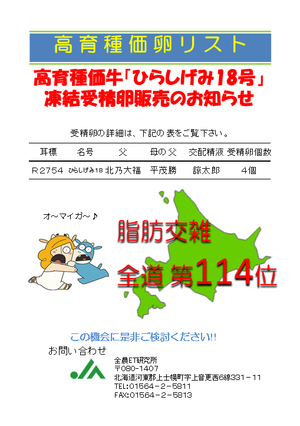

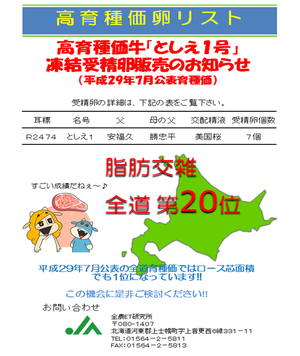

「ひらしげみ18号」と「ももたろう379号」の凍結受精卵を販売します。

受精卵の詳細は、下記の広告をご覧ください。

昨日の記事にもあった通り、12月に入り、十勝は大変寒くなりました![]()

北海道での初めての冬を過ごしていて思うのが、

床暖房の素晴らしさです![]()

ET研究所では、事務所にはもちろんのこと

採卵棟にも床暖房が完備されています![]()

採卵の際には、採卵者にも牛にも優しい温かさを与えてくれています![]()

床暖房の力を借りながら、ET研究所一同、寒さに負けず頑張っていきます![]()

こんばんは。

十勝はもう雪が積もっています。

雪道の運転は初めてで恐る恐る運転しております。。。

遺伝子の情報を元にゲノム育種価を推定する際には、推定したい個体のDNAの情報が必要となります。

ET研では、DNAは主に血液からゲットしています。

このDNAの抽出が中々面倒です![]()

機械の関係で1回に24頭ずつしかDNAをゲットできないので、サンプルが大量に来た場合は

一日中抽出しなければならない時もあります。

聞いた話だと、全自動でDNAを抽出してくれる機械もあるみたいですね![]()

うちにもあったらいいのになーと思いつつ今日もDNAを抽出していました。

ゲノムがいい牛がいることを期待して、どんどん解析を進めていこうと思います![]()

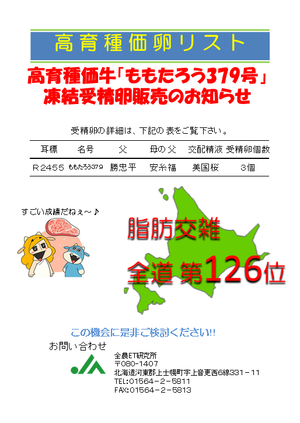

前回に引き続きセミナーに参加した報告です![]()

11月中旬に「ウシIVFセミナー2017」が開催されました。

セミナーでは、日本、アメリカ、韓国における体外受精卵の第一人者である方々がご講演され

体外受精卵の基本から最前線まで幅広く学ぶことができました![]()

会場には、たくさんの方々がいらっしゃっており、その中には高校生の姿も...![]()

日本における体外受精卵への期待を再認識するとともに

大変良い刺激になりました![]()

先日、「カナダにおける乳牛のゲノム評価とOPU-IVFの現状」というタイトルのセミナーを受講してきました。

受精卵段階でのゲノム育種価評価の話題はとても興味深い内容でした。

講師であるパトリック・ブロンディン博士に直接質問させていただいて、今行っている研究に関する希望が少し見

えてきました![]()

ゲノミック評価が進んでいる国のタイムリーな話を聞くことができ、とてもいい刺激になりました。

今回のセミナーの内容をしっかりと吸収して、今後の研究に生かしていきたいと思います![]()

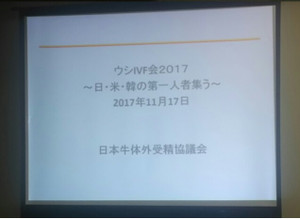

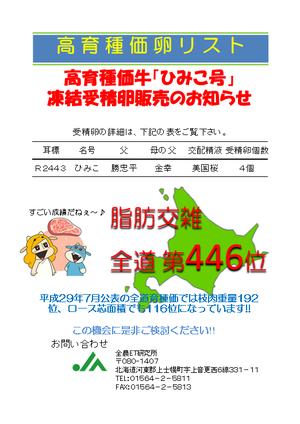

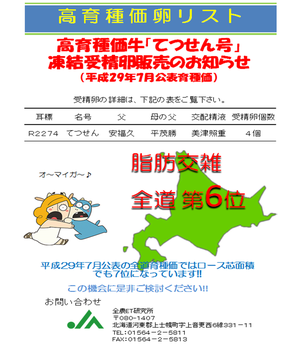

「てつせん号」と「ひみこ号」の凍結受精卵を販売します。

受精卵の詳細は、下記の広告をご覧ください。

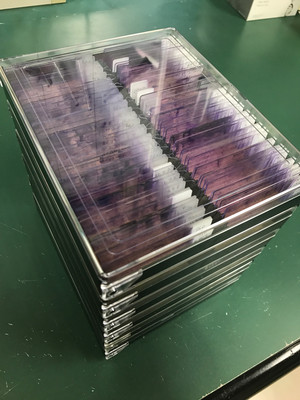

日々研究活動にいそしむ私たちが実験をすればするほど増えていくもの…![]()

それはもちろん「研究成果」ですが,実はもう一つあります![]()

そう,解析に使用するサンプルです![]()

上の写真は潜在性子宮内膜炎の診断のためにサイトブラシで子宮内膜の

細胞スメアを採取して塗抹したスライドグラスです![]()

顕微鏡観察をして好中球の数を数えれば解析は終了なのですが,

いつでも解析をやり直せるよう観察後のスライドグラスを保存していたら

ものすごい量に…![]()

実験室の美化を目指し,本日ついに断捨離を実行しました![]()

まずはスライドグラスを保存ケースから出して…

かさばらないようにポリ容器に入れて捨てました![]()

このサンプルを集めるために,本当に多くの時間と苦労がありました![]()

スライドグラスの数だけウシの子宮頚管にサイトブラシを通しているのです![]()

子宮頚管が細くてなかなか通らなかったり,ものすごい暴れウシで

腰を振られ,蹴られながら悪戦苦闘したり…![]()

幸いにして努力は無駄になることはなく,非常に興味深い結果を得ることが

できました![]()

実験につきあってくれた多くの牛たちと,サンプル集めを手伝ってくれた仲間に

感謝しつつ,大切なサンプルを供養しました![]()

さて次はどんなサンプルを集めよう![]()

会議室に貼られている研究のポスターが増えました![]()

一番手前に移っているものが新しく飾られたポスターで

9月下旬に行われたWCRBで発表されたものです![]()

WCRBについては9月29日に更新されたブログをご覧ください![]()

http://etken-blog.lekumo.biz/et/2017/09/4th-world-congress-of-reproductive-biology.html

昨日と場での卵巣最終デビューを果たしました![]()

と場のライン関係者の方の動きはとても洗練されていて、自分はペースについていくのがやっとでした。

牛の解体現場を見る機会は今まであまりなかったのですが、なかなかに衝撃的でした。

まだ自分は体外受精などはやったことがないのですが、いずれは自分で取ってきた卵子に体外受精を施し、

経過を観察したいです![]()

まだまだ覚えなければならないことが山ほどありますが、少しずつでも前に進んでいけたらいいなと思います。

11月になり、冬季期間ということで

ナイタイ高原の展望台につながる道が封鎖されました![]()

冬に向かって準備が着々と進んでおります![]()

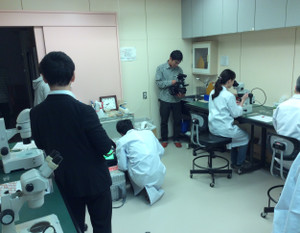

少し前のことになりますが,ET研にテレビ取材がありました![]()

10月8日にフジテレビ系列で放送された

「レストランバスで行く!大自然まるかじりツアー~にっぽん農業の魅力再発見!」

という番組の中で,ET研が少しだけ紹介されました![]()

放送は1分程度の短いものだったのですが,ET研の取り組みについて幅広く

盛り込まれており,感動的な仕上がりでした![]()

それもそのはず![]() 実はこの1分間のために大勢のテレビクルーの方に

実はこの1分間のために大勢のテレビクルーの方に

お越しいただき,なんと2日がかりで撮影を行いました![]()

撮影風景を少しだけ紹介します![]()

移植の様子(残念ながら放送されず…)![]()

受精卵のストローづめ![]()

所長の独占インタビュー![]()

日常の見慣れた光景のはずが,とてつもなくかっこいい動画となっておりました![]()

残念ながら放送は終わってしまいましたが,いつか再放送されることに期待します![]()

今回の撮影にご尽力いただいた関係者の方々に深く御礼申し上げます![]()

日が暮れるのが早くなってきました![]()

この時期になると、夕方には牛舎の中は暗くなってしまいます。

牛舎の電気を点けて行われるのが

ET研究所の大切なお仕事の一つ、発情観察です![]()

しっかりと記録をとるために、寒さに耐えつつ観察していきます![]()

いつも牛舎でお仕事をしているチームの皆様、本当にお疲れ様です![]()

最近採卵際の牛引きを手伝うようになったのですが、すんなりついていく子もいれば、中々前に進まない子など

個体により反応は様々です。牛舎に入る機会はまだ少ないのですが、寄ってくる子もいれば、警戒する子もいま

す。

Belyaevらによるキツネの選抜実験では、ヒトの接触に対する反応を得点化し、その得点による選抜を行った

所、従順性を示す個体が増加したようです。

黒毛においても従順性やストレス耐性などに遺伝的要因が絡むのであれば、選抜することでもしかすると採卵

成績などに影響を与える可能性もあります。

従順性をどのように形質化するのかを考えなければなりませんが、こういった評価ができれば面白いかもしれま

せんね。

4月に研修を研修を開始した全農繁殖義塾の繁殖技術研修生ですが,

この半年間で目覚ましい成長をとげております![]()

研修生は採卵を行う供卵牛チーム,移植を行う受卵牛チーム,農家採卵や

十勝新ETに同行する義塾チームの3チームに分かれて研修を行うのですが,

すでにチームのローテーションも行い,幅広い技術を身につけております![]()

8人の研修生のうち人工授精師の資格を持っていた4人は移植師の講習会を終え,

持っていなかった4人は見事全員人工授精師の資格を取得しました![]()

そしてついに![]() 新たに人工授精師の資格を取得したルーキーたちが

新たに人工授精師の資格を取得したルーキーたちが

人工授精デビューしております![]()

写真は今年の春に高校を卒業してすぐに研修を開始したKくん![]()

技術の習得が早くセンスがあると評判の彼は,後ろでカメラを構える私の

プレッシャーにも負けず,あっという間に授精を終えていました![]()

腰を振る暴れウシだったのですが,本当に上手に対応していました![]()

すごい![]()

日々前向きに腕を磨く研修生たちの成長ぶりは本当にたくましいです![]()

もうすぐ移植師の講習会を受けた4人の結果も出る予定ですので,

さらなるルーキーたちの活躍に期待したいですね![]()

昨日のお昼、ふと外をみると、雪がぱらついていました![]()

もう冬はすぐそこです。

北海道の冬に慣れていない人がET研究所には、ちらほらおります![]()

(今年から入った繁殖義塾生や私のような新人職員がいるので...)

そんな上士幌で私たちが冬でも安全に出勤できるよう、

本日、安全運転講習会が行われました![]()

警察の方がET研究所までいらしてくださいました

警察の方がET研究所までいらしてくださいました![]()

交通事故が実際に起きてしまった状況も教えていただき

運転をする際の気の持ち様を再認識しました![]()

「かもしれない」運転を心掛けてこれからも通勤します![]()

ゲノム育種という言葉をご存じでしょうか。

従来の血統情報を利用した育種価予測とは異なり、ゲノムの全域を網羅した一塩基多型(SNP)の情報を

利用した育種価予測法となります。

このゲノム育種は、血統による評価と比べ、後代を持たない若い世代の評価に特に優れています。

ET研究所でもこのゲノム育種の技術を用いて評価を行っており、

肉質や増体などに優れた牛群の造成を目指しております。

また形質データがあれば、枝肉形質以外の評価も可能です。

他にもSNPの情報により、ある形質に関わると考えられる候補遺伝子を特定したりなど

様々な使い道があります。

この技術を用いて、遺伝的能力に優れた個体を選抜していき、

優れた受精卵を供給していけたらと思います![]()

少し前の話になりますが,全農繁殖義塾にて受精卵生産を学ぶ繁殖義塾研修生に

受精卵の品質評価についての講義と実習を行いました![]()

受精卵生産においては,採卵や移植だけでなく,検卵や品質評価といった

ラボ作業も非常に重要な技術です![]()

受精卵の入ったシャーレからいかに早く正確に受精卵を見つけるか,そしていかに

品質の高い受精卵を見分けるかが受胎性を左右するといっても過言ではありません![]()

ということで,まずは受精卵の発育コードと品質コードについての講義から![]()

受精卵の発育・品質コードは,国際胚移植学会(IETS)によって

公式に定められております![]()

胚盤胞であれば発育コード「6」,高品質胚であれば品質コード「1」,

二つを合わせて「6-1」というように,受精卵の状態はすべて

この二つのコードで表されます。

みんな真剣に学んでいます![]()

ひととおり座学で学んだあとは,検卵室に移動して受精卵をみながら

発育・品質コードを判定してもらいました![]()

全問正解者から帰れるといういじわる(!?)にも負けず,なかなかの

のみこみの速さに頼もしさを感じました![]()

これからたくさん練習を積んで,人工授精や移植といった現場作業だけでなく

検卵のプロになってくださいね![]()

ET研究所の周りも、すっかり秋に染まっています![]()

北海道の長い冬も、間もなく到来しそうです![]()

ET研究所の親組織である全農の畜産生産部には,ET研の他に飼料畜産中央研究所

および家畜衛生研究所という二つの研究所が所属しています![]()

どちらも牛・豚・鶏を対象として飼料やワクチン開発などの研究を行っており,

ET研ともしばしば共同研究をしながら全農の畜産技術を支えております![]()

本日は,この3つの研究所による合同研究発表会でした![]()

都心のど真ん中に位置する全農本所の32階で皇居を見下ろしながら研究発表を

するという状況に,田舎者の私は終始ドキドキしておりました![]()

感染症予防のための疫学的調査から最先端の遺伝子工学技術まで,

家畜生産技術向上のための幅広い研究発表が行われ,大変勉強になりました![]()

どれもが生産者・消費者の皆様の生活に貢献するための実践的研究であり,

全農の持つ技術力の高さに身内ながら感銘を受けました![]()

今回の発表会を通して強く感じたのは,横のつながりの重要性です![]()

私は普段,北の果てにあるET研にこもってウシ受精卵のことばかり考えて

おりますが,こうして動物種や研究分野を越えて情報収集をし,議論することで

研究の幅が広がりますし,新しい発想のためのヒントを得ることができます![]()

また,専門外の方々に研究をわかりやすく伝え,理解してもらうために,

自分の研究の本質や意義について見つめなおすことができました![]()

技術や研究により得た情報は,人に伝えて受け入れてもらうことで初めて

意味のあるものなのだと思います![]()

これからもET研のみならず全農職員一同一丸となって,皆様の生活を

より良いものにするための技術開発に邁進してまいります![]()

どうぞ応援よろしくお願いいたします![]()

去年まで関西に住んでいた自分としては、10月でこの寒さは衝撃です![]()

真冬の十勝に耐えきることができるのかが少し不安になってきました・・・

さて、本日は朝から夕方まで農協法に関する研修がありました。

研修なので、どこかの研修施設で行われるのかとお思いかもしれませんが、

なんとテレビ会議という形でET研究所内で受けることができるのです![]()

昔は札幌までわざわざ行って受けていたということですから便利な時代になったものです![]()

研修自体は、久々の座学だったので序盤は苦しみましたが、後半になるにつれて

興味深く聴講することができました。

自分の研究に邁進することも重要ですが、時には足を止め、新たな知識を入れることで

新たな発想も生まれてくるような気がします。

農協法にもあるように、農家の方の利益になるような研究をこれからも行っていけたらいいなと思います![]()

これからもET研究所をよろしくお願いいたします![]()

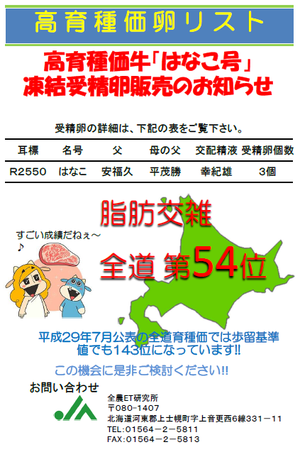

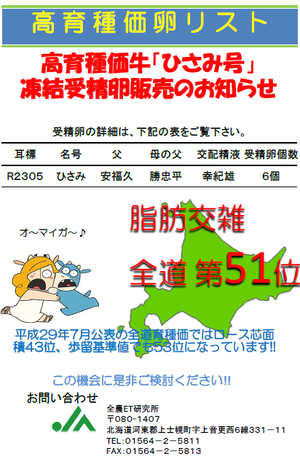

「はなこ」号と「ひさみ」号の凍結受精卵を販売します。

受精卵の詳細は、下記の広告をご覧ください。

今週,4th World Congress of Reproductive Biology (通称WCRB) に

参加してきました![]()

WCRBとは,日本・アメリカ・オーストラリア・イギリス・韓国・中国の

繁殖生物学会による合同の国際学会で,3年に1度開催されます![]()

日本が主催となる今回の大会は沖縄で行われ,世界中からなんと

700人以上の参加者があったそうです![]()

学会会場の前に広がる沖縄の青い海…なんてすばらしい会場![]()

3日間の開催期間中,基調講演6題,口頭発表86題,ポスター発表626題と

本当に盛りだくさんで,最新知見の情報収集をするとともに,

研究へのモチベーションもフル充電することができました![]()

非常に興味深かったのは,若い研究者を育てようという強いメッセージでした![]()

Student Travel Fundという学生への参加費支援制度があり,支援を受けた各国の

若い学生が一生懸命研究成果をアピールする姿に,思わず胸が熱くなりました![]()

また,Meet the Professorという企画では,著名な研究者と学生を中心とした

若い研究者が交流する場が設けられました![]()

私もこれら企画のお手伝いをさせてもらいましたが,本当に勉強になりました![]()

ET研究所からは,高受胎性IVF卵作出に関する研究成果を発表しました![]()

国内外問わず多くの方に興味を持っていただけたようで,

発表時間が終わってもディスカッションは続きました![]()

学会最終日のプールサイドディナーは沖縄伝統のスーパーエイサーで![]()

よく学び,さらに世界中の方と交流ができ,本当に実りの多い学会でした![]()

今回の経験をET研究所での技術開発に応用すべく,

明日からもバリバリ研究に励みたいと思います![]()

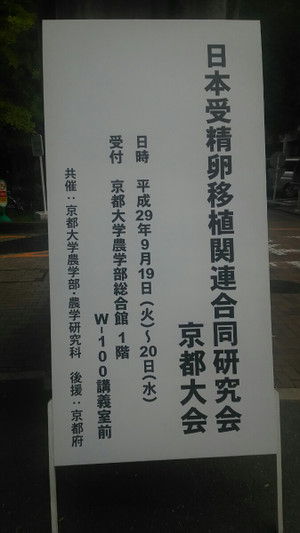

先日、京都まで研究会に行ってまいりました![]()

日本胚移植研究会、東日本家畜受精卵移植技術研究会、日本胚移植技術研究会、日本ET実務者ネットワーク研修会の4つの大会が合同で行われました。

発表に加え、特別講演やシンポジウム、研修会など、

盛り沢山の二日間を過ごす事ができました![]()

シンポジウムでは「受精卵移植技術の伝承と将来展望」をテーマに熱いディスカッションが行われ、

改めて気の引き締まる思いを胸に、帰路につくことができました![]()

大変勉強になりました。貴重な経験に感謝です![]()

先日の採卵にて検卵作業を行っていると,「双子の受精卵だ![]() 」という声が

」という声が![]()

Day 7受精卵の時点で双子ってどういうこと![]()

ICM(受精卵のうち胎児になる部分)が二つ?変性細胞の見間違え??

…と想像を膨らませながら顕微鏡をのぞくと,こんな受精卵が↓

ものすごい双子感![]()

もっと汚い感じを想像していたのですが,二つの美しい胚盤胞が

1個の透明体にきれいにおさめられているではありませんか![]()

![]()

牛の一卵性双生児はとても珍しいようで,乳牛の発生頻度は分娩全体の

0.1-0.5%だそうです(家畜改良センター鳥取牧場HPより)。

このうち上のイラストのような胚に由来する一卵性双生児がどれくらい含まれるのか

わかりませんが,ものすごく珍しい気がする![]()

大興奮の私でしたが,このような受精卵はしばしば出るようで,ベテラン職員たちは

いたって冷静でした![]()

双子受精卵はきちんとお伝えしたうえで販売していますが,無事に二頭とも受胎して,

生まれてきてほしいものです![]()

ちなみに上のイラストは双子発見者の手書きです![]()

せっかくなのでそのほかのコレクションも![]()

初期胚盤胞

胚盤胞

卵割期胚

すごい画力![]()

この手書きのイラストを参考にしながら,若者たちは日々検卵練習に励んでおります![]()

がんばれ,未来のスーパー技術者たち![]()

北海道はだいぶ肌寒い季節になってきました![]()

北海道の冬は初体験なので、気を引き締めていきたいと思います。

さて最近新たな機械を導入しました。

これはDNAの濃度を測定する機械で、

今までは1サンプルずつ濃度測定していたのですが、

この機械のおかげで一回に8サンプルずつ測定可能になりました![]()

この機械でDNA抽出を効率化し、どんどんゲノム解析を行っていきたいと思います![]()

それではまた。

本州ではまだまだ暑い日が続いていることかと思いますが,北海道は今

秋真っ盛りです![]()

朝夕はめっきり涼しくなり,はやくも車の暖房を使い始めました![]()

十勝の秋といえば,もちろん続々と収穫時期を迎える美味しい野菜ですが,

個人的に一番好きなものはといいますと…![]()

そう,澄み渡る青空です![]()

ET研究所の位置する北海道十勝地方は,年間を通じて晴天率が非常に高く

「十勝晴れ」という言葉もあるくらいです![]()

秋から冬にかけては特に天気の良い日が続き,収穫期を迎えた畑の上に

青空が広がる光景にはいつも感動しています![]()

また,夏の終わりから秋にかけては牧草の二番刈り全盛期でもあります![]()

先週も,いたるところで牧草ロールづくりが行われていました![]()

広大な土地を持つ北海道では牧草の自家栽培が主流です![]()

十勝の澄み渡る青空のもとでたっぷりの日差しを浴びた美味しい牧草を食べて

ウシたちも健やかに過ごしてほしいものです![]()

ブログをご覧のみなさま,ET研究所にいらっしゃるなら秋がおすすめですよ![]()

先日、全農畜産事業部グループの新入社員・職員合同研修会があり

私も参加してまいりました![]()

研修のなかでは、今後の日本の農業について考えるグループワークがありました。

飼料販売からスーパー等への販売まで幅広い業種の人でグループが構成されていたため、

日頃の仕事内容を聞くだけでもかなり勉強になりました![]()

討論の時間では、次々にアイデアや意見が出て、

日本の農業をより良くしたい同志で話せる楽しさを再確認!

この経験を生かし、

一日も早くお役に立てるようになりたいと改めて奮起した研修でした!

これからも頑張ります![]()

ET研究所における採卵風景はこれまで何度もブログで紹介してきました![]()

採卵棟の枠場10個に供卵牛を入れ,複数名の獣医師が一斉に採卵を行います![]()

個々の枠場にはペーパータオルやアル綿,さらにはPGやイソジンなどの薬剤が

設置されており,効率的に多くのウシから採卵を行うことができます![]()

床暖房完備に加え,牛舎と採卵棟の間には凍結防止のためのロードヒーティングが![]()

さらに検卵室とパスボックスでつながっているため,採卵を終えたフィルターは

待機している技術者によってすぐに受精卵の探索,品質評価にまわります![]()

![]()

が,しかし![]()

時にはこの恵まれた設備を出て,ワイルドな環境で採卵を行うことも![]()

工事の関係で採卵棟まで連れてくることができなかったウシたちを

牛舎の連スタに並べて採卵しました![]()

腰を振らないように隣り合わせでぎゅうぎゅうに詰めてます![]()

キック防止は平打ちで↓

どんな環境や状況においても採卵を行い,皆様に1個でも多くの受精卵を

お届けする,それが我々ET研職員の使命なのです![]()

これからも職員一同力を合わせて受精卵生産に励んでまいります![]()

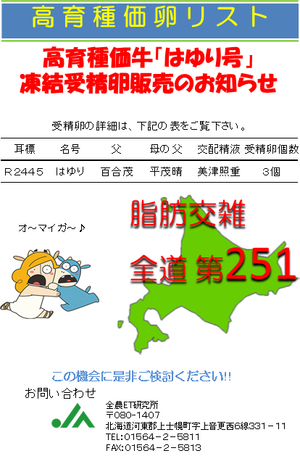

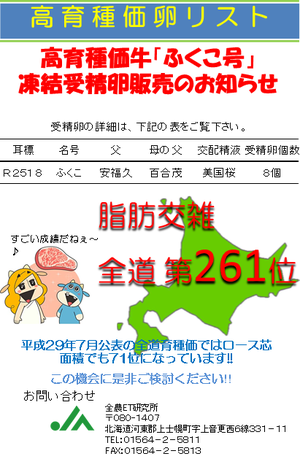

「はゆり」号と「ふくこ」号の凍結受精卵を販売します。

受精卵の詳細は、下記の広告をご覧ください。

和牛生産にかかわるすべての人が胸躍らせる季節がやってまいりました![]()

そう,来週9月7日より11日まで,第11回全国和牛能力共進会(通称「全共」)が

宮城県にて開催されるからです![]()

5年に1度行われるこの全共では,全国の優秀な和牛が一堂に会し,改良の成果や

その優秀性を競います![]()

各都道府県が威信をかけて戦う,まさに和牛のオリンピックなのです![]()

体型などの改良成果を審査する「種牛の部」と,肉質審査の「肉牛の部」がありますが,

肉牛の部の北海道代表として,ET研にて生産された「鼈甲丸」が選ばれております![]()

勝早桜5を父に持ち,二代祖は安定の安福久![]() まさにエリートですね

まさにエリートですね![]()

私が採卵した受精卵だったらどうしよう![]() …と期待しましたが,

…と期待しましたが,

残念ながら違ったようです![]()

ちなみに移植したのはこの人 ↓

以前ブログにて紹介した,受胎率80%を誇るスゴ腕移植師です![]()

(2016年2月26日「トリプルエイト」http://etken-blog.lekumo.biz/et/2016/02/post-f352.html)

ET研究所職員,上士幌町の皆様,その他生産に関わったすべての人の夢を乗せて,

がんばれ鼈甲丸![]() 日本一の座をつかみ取るんだ

日本一の座をつかみ取るんだ![]()

8月16日の記事にもあった通り、

ET研究所がある上士幌では、気球が有名です![]()

そのため道路にある地名の標識も...

このように、気球の形をしています

このように、気球の形をしています![]()

私はまだ気球に乗ったことがないので

上士幌にいるからには乗らねば![]() と思っている次第です

と思っている次第です![]()

今週ET研究所では,スーパーVIPなお方のご来訪がありました![]()

なんと,今年7月に任期を終えた全農の前理事長がET研究所に

激励に来てくださったのです![]()

長きにわたり全農を支え,牽引してきた前理事長がこんな北のはずれの

研究所にお越しくださるなんて…本当にありがたいことです![]()

全農に入って最初の新人研修においても前理事長講話の機会があったのですが,

「とにかく現場に出ろ!」という熱いメッセージに,強烈に感銘を受けました。

今回は繁殖義塾にて,我々ET研職員のために講話をしてくださいました![]()

国内の農畜産業に関する,普段決して聞けないようなお話をしてくださり,

本当に勉強になるとともに,身の引き締まる思いでした![]()

どんな状況下においても,生産者と消費者の皆様の幸福に貢献すべく,

歯を食いしばって進んでいかなければならないと強く感じました![]()

そのために我々にできることは,一個でも多くの受精卵を作り,一頭でも多くのウシを

妊娠させること,そんな地道な努力を積み上げるのみです![]()

これからもET研究所をよろしくお願いいたします![]()

本日初めて受精卵のバイオプシーの練習をしました![]()

顕微鏡下で受精卵を見ながら、ブレードを使って受精卵を切り、細胞を分離します。

切除した細胞はゲノム増幅を行った後、ゲノム解析に用いたり、他にもその細胞を用いて、性判別もできます。

たった十数個の細胞があればこれらの作業は行えるので、びっくりですね![]()

きれいに切ることができるようになったら写真を撮って紹介したいと思います。

日々成長できるようにこれからも頑張っていきます。

よろしくお願いします![]()

道外出身の私は

北海道の景色に毎日感動しています![]()

最近は一面に広がるコーン畑に目を奪われます![]()

おそらく道内の方は見慣れていて感動も薄いでしょうが

このような広大な景色は北海道ならでは!ですよね![]()

(写真よりも本物はずっときれいなのですが、伝わりづらいですね...)

このデントコーンを牛さんたちが食べるのだなぁと想像すると

穏やかな気分になります![]()

これからもきれいな景色をブログでお届けできたらいいなと思っています。

写真撮影をうまくならなければ!

お盆休みも終了し,北海道は完全に秋モードです![]()

先日の花火大会では,上下ヒートテックの重装備で臨んだにもかかわらず,

寒さに凍えながら毛布にくるまって鑑賞しておりました![]()

短い夏の思い出の中で一番心に残っているのは,やはり佐賀県唐津での採卵です![]()

地域の皆様による,ものすごい協力体制に感動しっぱなしでした![]()

と,いうことで本日はからつ採卵の検卵編です![]()

野外採卵では,受精卵にダメージを与えない温度や光の管理が重要なのですが,

JAからつではいつもスペシャルな検卵設備を用意してくださいます![]()

じゃーん,これがJAからつ式,検卵室です![]()

屋根に向かうホースにご注目![]()

コンテナの上から水を流し続けてコンテナ内の温度を下げてくれています![]()

コンテナ内にエアコンもついているのですが,あつーい九州の夏ではエアコンだけでは

足りないということで,コンテナ全体を冷やしてくれているんですね![]()

ほんとにすごい![]()

コンテナ内は完全に実験室仕様になっており,3名体制で39頭の検卵を行いました![]()

2台の凍結機も満員御礼のフル稼働です(写真は凍結を始める前です![]() )

)

からつの皆様,本当にありがとうございました![]()

またからつでの採卵に参加できる機会を期待しつつ,

少しでも皆様のお役にたてるよう技術向上に努めます![]()

8/11が祝日だったこともあって長いお盆休みを過ごしている方が多いのではないでしょうか!?![]()

ET研究所でも週3回ある月・水・金の採卵のうち14、16日はお休みです![]()

しかし、来週からの採卵に向けて過剰排卵処置やAIなど採卵チームには仕事が・・・

研究チームも例外ではなく、先週始めた体外受精卵のお世話などをしております。

管理課は受精卵の抽選作業や証明書発行で忙しそうです。![]()

いつもお疲れ様です。![]()

今週の上士幌町は

バルーンフェスティバル開催があり盛り上がっておりました。

遠くに気球があがっています![]()

ナイタイ高原牧場も観光客が多く![]() 駐車場がいっぱいでした

駐車場がいっぱいでした![]()

今週は金曜日が祝日のため、月水木という変則的な採卵日でした。

私が行っている業務は検卵なのですが、正確さももちろん重要ですがスピードも重要です![]()

自分はまだ早いときで15分程度はかかってしまうのですが、早い人だと10分ほどでどんどん検卵していきます![]()

一人前になれるように早さと正確性を意識しつつ、これからも頑張っていきます![]()

8月になり1週間が経ちましたね。

最近の上士幌は涼しい気候が続いています![]()

このブログでも度々取り上げている通り

ET研では、食肉処理場で採取した卵巣を用いて体外受精をしています。

私はまだまだ練習の身です![]()

私が初めて体外受精を行ったのは先月のこと。

先輩に見守っていただきながら行いました。

ちゃんと育ってくれるかなと、かなりのドキドキ![]()

数日経ってから顕微鏡を覗くと...![]()

何個か胚盤胞が![]()

ホッとする気持ちと嬉しさで、心がいっぱいになりました![]()

これからも練習を重ねていき、精度を上げていきます![]()

「としえ1」号と「てつせん」号の凍結受精卵を販売します。

今回の目玉はなんといってもET研が誇る脂肪交雑・枝肉重量ともに優秀な「てつせん」号です。

「としえ1」号も脂肪交雑に優れています![]()

![]()

受精卵の詳細は下記の広告をご覧ください。

みなさん、お久しぶりです![]()

東日本分場です![]()

東も活動活発に採卵行ってマース![]()

農家採卵で色々なところへお邪魔をするたびに、作業を円滑に行うためのみなさまの工夫等がよく目に付きます![]()

みなさん手が器用な方が多いのか、何でも自分で作ったりしてしまうのですよね~![]()

先日神奈川で採卵させていただいたのですが、この枠場神奈川の方の手作りなんですよ![]()

信じられませんよね、このクオリティー![]()

ペーパータオル入れやその他もろもろの道具入れもバッチリ装備されてます![]()

作業台も枠場の間にあるのですぐに道具を取る事が出来てとても効率良く作業ができました![]()

還流液をぶら下げている棒も伸び縮み可能で、このくらい高いところにあると液の流れが速く、採卵しやすいとET研の獣医師達は大絶賛でした![]()

空いている牛舎を改造して採卵棟にしていただいたのですが、写真のようにすぐそこへ牛をつないでおけるし、枠場の数が多いので牛の入れ替えも楽チンでした![]()

今、流行のDIY![]()

ところでDIYってなんの略か知ってますか![]()

「Do It Yourself」の略なんだそうです…恥ずかしながら今知りました。笑

ちなみに枠場の作成者の後ろ姿です![]() 笑

笑

すごいです!尊敬です![]()

![]()

今週,佐賀県の唐津市で行われた採卵に参加させていただきました![]()

普段は実験室にこもって顕微鏡ばかり覗いている私,野外採卵に同行したのは

なんと今回が初めてです![]()

JAからつではこれまでにも採卵させていただいており,皆さんとても親切で協力的だと

いうことで,ドキドキワクワクしながら初めての採卵を迎えました![]()

北海道とは比較にならないほどの酷暑の中,2日間で39頭採卵という

一大イベントのスタートです![]()

1日目はなんと27頭ということで長期戦を覚悟しておりましたが,

JAからつおよびJAさがの職員の方々,生産者の皆様によるものすごい協力体制の中,

あっという間に採卵が終わりました![]()

ヒートストレス全盛時期にも関わらず採卵成績は良好で,うれしい悲鳴をあげながら

検卵に励みました![]()

採卵後はすぐに新鮮移植を行うのですが,受卵牛を連れてきて

いただいたおかげでとてもスムーズに移植を終えることができたようです![]()

話に聞いていた通り,からつの皆様には本当に多大なるお力添えを頂きました![]()

採卵者一人一人に扇風機をあててくださり,さらには一頭採卵するごとに

キンキンに冷えた飲み物を差し出してくださったり,ありがたいお気遣いに感動![]()

初めての野外採卵でこんなに素晴らしい経験ができた私は幸せ者です![]()

これからも地域の皆様と連携して日本の畜産生産基盤を支えていけるよう,

成長したいと思います![]()

…長くなってしまいそうなので,からつ採卵の検卵編は来週お届けします![]()

お楽しみに~![]()

先週になりますが、繁殖義塾にてホルスタインの一斉採卵が行われました。

その頭数なんと30頭!!

当日は牛を飼養しているところから牛を繁殖義塾へトラックで運び、義塾の枠場へおさめ

ひたすら採卵、検卵、凍結作業![]()

![]()

その日の様子がこちら・・・

現場の緊迫した様子が伝わってきますね。![]()

別のアングルからみると、ここが元小学校の体育館だったことが分かります。

採卵している奥に舞台が見えてます。![]()

ちなみに忙しいのは採卵当日だけではありません。![]()

採卵をおこなうためには一週間前にAI、さらにその前には過剰排卵処置と作業は盛りだくさんです。![]()

あいにく海の日の3連休はこの過剰排卵処置の最中であったため、お休み中にも関わらず作業に繰り出した職員も![]()

本当にお疲れ様です![]()

おかげさまでなかなかの採卵成績をおさめることが出来ました。

ホルスタインX受精卵の供給をこれからもおこなっていきます。![]()

食肉処理場で卵巣を採取していると,しばしば写真のように巨大な卵胞を持つ

卵巣に遭遇します![]()

(右側は通常サイズの卵巣です![]() )

)

巨大な卵胞は「卵胞嚢腫」と呼ばれる病気の一つで,発育した卵胞が排卵せずに

卵巣にとどまり続けることで発生します![]()

分娩後のウシではこの卵胞嚢腫が高い確率で発生するため,畜産経営に大きな

損害を与える非常にやっかいな存在です![]()

卵胞嚢腫があると採卵プログラムに入れないため,ET研究所においても

効率的な治療方法を確立すべく奮闘しております![]()

この卵胞嚢腫,どうやらヒトでも発生するみたいですね![]()

ヒトの卵胞嚢腫の中には「皮様嚢腫」と呼ばれるものがあり,

巨大な卵胞の中に皮膚や髪の毛,骨などが含まれるそうです![]()

卵巣の中に髪の毛なんて,怖すぎる…![]()

ウシにおいて卵胞嚢腫の発生が多いのは冬だといわれていますが,

最近やたら多いような…![]()

やはり連日の暑さでウシもまいっているのでしょうか![]()

十勝の短い夏はもうすぐ終わろうとしています![]()

ウシたちよ,あと少しの辛抱だ![]()

今週の月曜日に畜魂祭が執り行われました。

ET研究所職員だけでなく、上士幌の畜産に関わる多くの方が参列しました。

立派な碑のもとで供養は滞りなく終了しました。

個人的には乾杯が牛乳だったのが印象的でした![]()

研究、生産両方に大変貢献してくれている牛さん達への感謝の気持ちを忘れずに

自分自身に気合を入れ直し、これからも業務に邁進していきたいと思います![]()

ET研究所の会議室に入ると...

今まで発表されてきた研究のポスターがたくさん貼ってあります![]()

働き始めて4ヵ月の私にとって、まぶしい光景です![]()

いつか先輩方のような研究ができるよう

勉強していきます![]()

黄金の左腕を持つスーパー技術者がひしめくET研究所ですが,

ごく少人数ではあるものの,ウシにほぼ触ることのないペーパー獣医師が存在します![]()

かくいう私もその一人![]()

人工授精や採卵の技術を一応習得してはいますが,普段は実験室にこもって

顕微鏡ばかり覗いております![]()

採卵においても検卵や受精卵の品質評価を担当しているため,

獣医師っぽい仕事は一切行っていないという見事なペーパーぶり![]()

ところが本日![]() 深刻な人員不足によりペーパー獣医師である私も

深刻な人員不足によりペーパー獣医師である私も

久々に採卵を行うことになりました![]()

3か月ぶりの採卵ということで,ちゃんとバルーンを設置することができるかドキドキ![]()

久しぶりでも体は覚えているもので,きちんと回収することができたようです![]()

あ~よかった![]()

(本日は写真がないので先日の採卵棟の様子です)

緊急出動さえできない真性のペーパー獣医師にならないよう,たまには現場で

汗を流すことも大切ですね![]()

みなさんこんにちは。

働き初めて3か月、検卵に参加してまだ一か月も経っていないのですが、

ランク分けなどに悪戦苦闘しながらも頑張っております![]()

今回は検卵において重要な道具について少し紹介します。

それはこちらです。

そう、顕微鏡です![]()

自分はこの顕微鏡がとてもお気に入りで、大抵この顕微鏡で検卵しています![]()

ET研にある顕微鏡の中でもかなり古いものらしいのですが、自分には一番見やすいです。

まだまだ未熟ですが、どんどん検卵して慣れていきたいと思います![]()

よろしくお願いします![]()

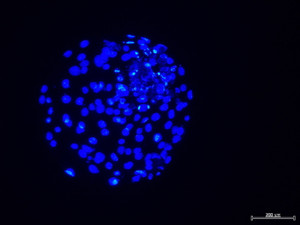

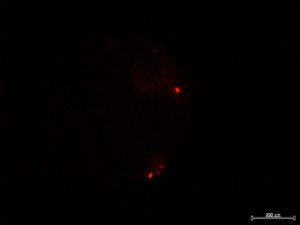

研究をしていると、何度やっても楽しい作業が存在します。

わたしの好きなことといえば![]()

蛍光画像の撮影と画像編集です![]()

よくブログに登場するこのような写真![]()

受精卵の細胞を蛍光染色したものです。ひとつひとつの細胞が青く染まっています。

この染色では生きている細胞と死んだ細胞(死細胞)ともに染まってしまうため、

死細胞のみを別の色に染めて、生きている細胞の数を算出します。

死んだ細胞は赤色に染めています。

それがこちら

赤く染まっている細胞が4つありますね。

そしてこれを発表などに使用する際は画像編集ソフトで重ねて・・・・

下のような画像をつくります。

きれいな画像に仕上がるように調整をおこなっています。

満足いくものが出来上がると気持ちいいものです。![]()

連日猛暑が続いていますが,いかがお過ごしでしょうか?

ET研究所のウシたちもヒートストレスに負けぬよう,頑張っております![]()

本格的な夏を迎え,ET研の新人職員および研修生もたくましく成長しております![]()

受精卵を扱った経験ゼロの新人さんたちは日々地道な練習を重ね,

検卵業務の戦力として加わるようになりました![]()

検卵室の顕微鏡はフル稼働です![]()

2-3人体制で検卵をしていた昨年度が懐かしい…![]()

大幅な戦力アップのおかげで,検卵のスピードは格段に上がりました![]()

日々パワーアップしていくET研究所をこれからもよろしくお願いいたします![]()