ナイタイ高原レストハウス

先日、ランチにナイタイ高原のレストハウスに行ってきました![]()

レストハウスに到着し、車を降りると

気持ちいい風が吹いており、涼しく感じました![]()

放牧されている牛たちも涼しさを感じていることを願います![]()

おいしいランチと広大な景色を堪能し、充実したお昼休みでした![]()

先日、ランチにナイタイ高原のレストハウスに行ってきました![]()

レストハウスに到着し、車を降りると

気持ちいい風が吹いており、涼しく感じました![]()

放牧されている牛たちも涼しさを感じていることを願います![]()

おいしいランチと広大な景色を堪能し、充実したお昼休みでした![]()

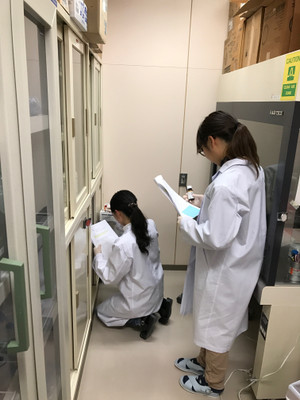

全農繁殖義塾において,繁殖技術研修生は受精卵生産の技術習得だけでなく,

定期的に講義および実習によってウシ繁殖の基礎的知識を学んでいます![]()

今週行われた実習はこれ![]()

ウシ生殖器の解剖実習です![]()

ウシの膣から子宮頚管,子宮,卵管そして卵巣の位置関係やサイズ,

内部構造などを実際に体感しながら学びました![]()

さらには色素の入ったストローで人工授精をし,自分が意識した位置に

きちんと注入できているかを確認しました![]()

と場で採取した子宮は血まみれでグロテスクな状態なため,ひいてしまう研修生も

いるのではと心配していましたが,みんな一生懸命子宮をいじり倒しておりました![]()

講義が終わった後,とっても嬉しいコメントをくれた研修生が…![]()

「この実習を受けたことで,今後の直検に対する意識が大きく変わります![]() 」

」

…思わず泣きそうになってしまいました![]()

研修生の皆さん,全農義塾でしっかりと学んで技術を身につけ,

日本の畜産の未来を支える技術者に成長してください![]()

私たちは全力でみなさんを応援し続けます![]()

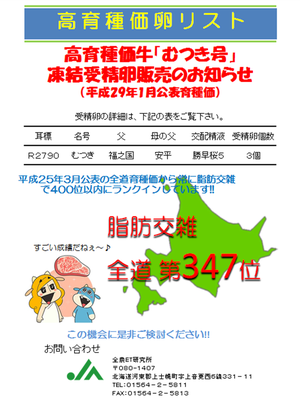

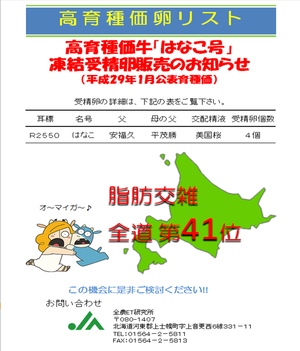

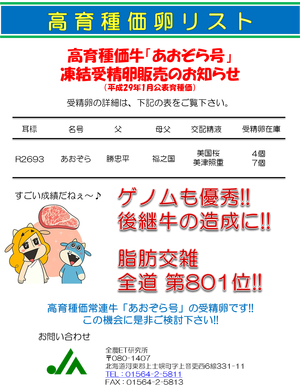

皆様お待たせいたしました![]()

高育種価牛「むつき」号と「はなこ」号の凍結受精卵を販売します。

詳細は下記をご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。

ET研究所では,食肉処理場(と場)で採取した卵巣を用いてIVFをしています![]()

と場卵巣を用いたIVFでまず最初の重要な関門となるのが,

どれだけたくさん卵子をとれるのか,ということです![]()

採取できる卵子の数が多いほど多くの受精卵をつくることができるため,

「1個の卵巣から平均何個の卵子がとれるか」を常に意識しながら作業しています![]()

同じメンバーで吸引しているにもかかわらず,たくさんとれる日とそうでない日が…![]()

その原因として一番大きいのはこれ![]()

卵巣に存在する卵胞の数です![]()

これらの卵巣ペアはどちらも同じ月齢のホルスタイン経産牛のものですが,

卵胞の数が全然違いますね![]()

卵巣に存在する卵胞の数はAntral Follicle Count (AFC)と呼ばれ,

ウシの繁殖能力を示唆する重要なパラメーターであるといわれています![]()

エコーでカウントすることができるため,このAFCを利用して繁殖能力の高い

ウシを選抜する試みが世界中で行われています![]()

卵胞数が少なくても,きちんと卵胞発育・排卵・黄体形成のサイクルが動けば受胎に

問題ないとは思いますが,やはり右のような卵巣を持つ牛を増やしたいものですね![]()

少し前から十勝では牧草の収穫が行われ、ロールづくりやサイレージづくりが行われています。

ナイタイ高原牧場でもサイレージづくりのために牧草を運ぶトラックが頻繁に出入りしていました。

今年は天候にも恵まれてロールづくりも無事に進んでいるようです![]()

今日はそんなロール作りの一部をお見せします。![]()

牧草を刈ったあと天日干しします。トラックをつかい全体をかき混ぜて乾かします。

そのあと機械を使い丸めていきます!

ちょうど丸め終わったところがこちらです。

きれいに丸まることに毎度ながら感動しています。![]()

さらにビニールをかける機械を使い巻いていき、

完成したのがこちら!!

どれも同じ大きさ・形できれいに仕上がります![]()

このあとトラックにつまれ運ばれていきました~

牛たちの口に入るのはいつになるのかな!?

今週ET研究所では,新人・転入者の歓迎会としてバーベキューが行われました![]()

公式イベントとしてバーベキューをやるのは初めての試みであり,

ウキウキしながらこの日を待ちわびておりました![]()

会場は繁殖義塾の駐車場です![]()

日本全国を飛び回るET研職員30名が奇跡的に集結しました![]()

超高級佐賀牛様を筆頭に,海鮮やジンギスカンなど盛りだくさん![]()

とれたて山菜の天ぷらコーナーまで出現しておりました![]()

ほんとに楽しかった~![]()

こんな大イベントの準備をしてくれた方々,ありがとうございました![]()

日本の皆様がこれからも美味しいお肉をたくさん食べられるように,

受精卵供給に尽力してまいります![]()

新しい実験を始めようといろいろ情報収集をしていたところ

「sisodium tetraborate」が必要らしい・・・

見慣れない英語の化学薬品名のため調べてみると![]()

日本語にすると四ほう酸二ナトリウムという物質のようです。![]()

ほう酸というと私にはゴキブリ団子しか思いつかないのですが、![]()

この四ほう酸二ナトリウムは毒性はありますがゴキブリ団子のほう酸ではないそうです。

ちなみにゴキブリ団子に入っているほう酸の人間の致死量は

半数致死量(LD50)が5 g/kg 程度で、体重60kgでは約300gで半数致死量ということになります。![]()

おおよそゴキブリ団子90個が半数致死量ということに![]() (もちろん、レシピによって異なります)

(もちろん、レシピによって異なります)

だからといって間違って食べないようにしたいものです![]()

みなさん、こんにちは!東日本分場です~![]()

東日本分場では農家採卵で様々な場所に出向いて採卵させてもらってます![]()

![]()

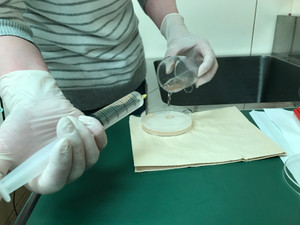

本日は検卵あるあるネタを紹介したいと思うのですが、採卵した受精卵を検卵しているときに検卵シャーレの中にドロドロの粘液がぁ~~~![]() ってことよくありますよね

ってことよくありますよね![]()

牛の粘液が多いと粘液に受精卵がくっついてしまったり、パスツールピペットにへばりついて扱いが難しくなることがよくあります![]()

これが非常に検卵のロスタイムなんですよね![]()

そこで私たちは粘液除去器というのを使用しています![]()

シリコンでできている外筒の先端にいくつかの小さな穴が開いていて、外筒の中の内芯を引くことによって筒の中に粘液が入ってきて粘液を除去できるという棒です![]()

この日ももちろん使用しまして、、、

たくさんとれました~![]()

たくさん取れるとちょっとスッキリしますね(笑)

このおかげでドロドロに邪魔されることなく検卵もすばやくできますし、バルーンに粘液が詰まることも防げますね![]()

あースッキリ(笑)

先週と今週,ET研究所にはとってもフレッシュなお客様がいらっしゃいました![]()

帯広畜産大学 家畜生産科学ユニットの皆さんです![]()

2年生の授業の一環としてET研究所を訪問してくれたのですが,

我々にとってはもはや6月の恒例行事となっています![]()

学生さんを迎えると,「ああもう1年たったんだなぁ」と時の流れを実感します![]()

ET研究所の事業について説明した後,採卵棟と検卵室を見学してもらいました![]()

人数が多いので,3班に分かれての見学です![]()

みなさん真剣に説明を聞いていました![]()

自分の学生時代を思い返してみると,受精卵というのはあまり身近な存在では

なかったような気がします…![]()

繁殖学の実習で受精卵回収を見学したくらい![]()

これだけ受精卵移植が普及した今,人工授精と同じくらい重要な技術として

受精卵についても学ぶ機会が必要ですね![]()

今回の帯広畜産大学の訪問のような素晴らしいカリキュラムが

色々な大学で増えますように![]()

それから,今回来てくれた中の誰かが受精卵の仕事に興味を持ち,

いつか一緒に受精卵生産のために働いてくれますように![]()

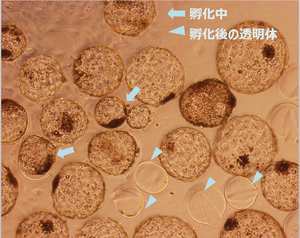

胚を体外で培養していると、培養7日目くらいで透明帯から孵化します。

さらにそのまま培養を続けると、段々大きくなり

(写真のように拡張してきます)

培養10日目くらいには胚は残骸をのこして形がなくなります。![]()

体内ではというと

ウシ胚は孵化後に栄養膜細胞(胎盤になる細胞)が増殖し伸張胚と呼ばれる状態になります。

その名前のとおりなが~い胚になるのです。

この体内でおこる現象を再現するための培養系がすでに確立されており、

この培養系では20日くらいまで培養が可能で、胎盤特異的な二核細胞(ひとつの細胞が核を二つ持つ)が認められるそうです。

通常の培養では伸張胚![]() をお目にかかることはないので興味津々

をお目にかかることはないので興味津々![]()

未知なる領域とは気になるものです![]()

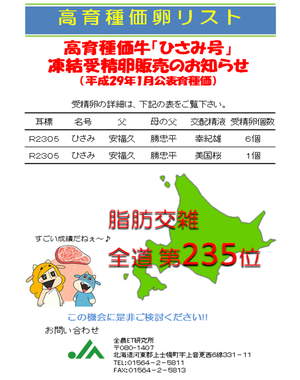

高育種価牛「ひさみ」号と「ちょろまつ79」号の凍結受精卵を販売します。

2頭とも平成29年公表の北海道育種価において優秀な成績をおさめています。

受精卵の詳細については下記をご覧ください。

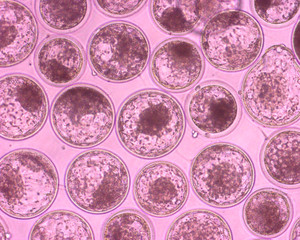

受精卵…というと,どんな形を想像するでしょうか![]()

多くの方は,こんな姿をイメージするはず![]()

もちろんそのイメージは正しいと思います![]()

これは,「胚盤胞期」と呼ばれるステージの胚で,受精からおよそ1週間で

この形に発育します![]()

ET研究所で供給している受精卵も大体これくらいのステージです ![]()

これらの受精卵を移植した場合,ウシの子宮の中でどんな形に変化するかというと…![]()

こうなります![]()

胚盤胞期胚は受精卵を保護していた透明体から飛び出し(これを「孵化」といいます),

さらに細胞分裂を繰り返しながらどんどん大きくなっていきます![]()

ちなみに矢頭が受精卵が飛び出した後に残された透明体,矢印は

まさに孵化しようとしている受精卵です![]()

受精卵は移植した後,孵化することでようやく着床し,妊娠が成立します![]()

ですので,「孵化する」ということは,妊娠成立の第一歩,不可欠の変化なんですね![]()

私はいつもこの孵化胚に,とてつもない生命のエネルギーを感じています![]()

みなさま,移植した受精卵が無事に孵化するよう,応援してあげてくださいね![]()

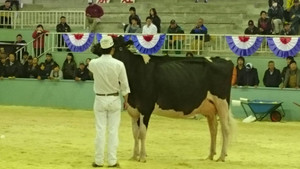

先週末、北海道ブラックアンドホワイトショウが安平町で開催されました。

ちなみに、ET研究所から安平町まではおおよそ180キロくらい、車で2時間半ほどです。

道民的感覚ではそんなに遠くないという認識のようです。![]()

参加者は全道各地から牛のコンディションを整えつつ参加していることを考えると恐れ入ります。![]()

牛たち堂々の入場です![]()

そして今年も・・・

繁殖義塾の研修生たちが見学に参加しました。

繁殖義塾では人工授精や胚移植のスキル習得だけでなく、このような課外授業もおこなっています![]()

見学中の研修生たち

そして本日のサービスショット![]()

ピンクのおっぱいいっぱい!![]()

グランドチャンピオンはこの牛でした。美しい![]()

![]()

おめでとうございます![]()

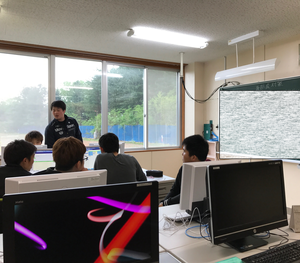

全農繁殖義塾では,繁殖技術研修生の二期生として新たに6名を迎えました![]()

研修生は1-2名ずつ4つのチームに分かれ,現場で様々な技術を磨いていますが,

週に何回かは全員が繁殖義塾に集まり,座学の講義を受けています![]()

この日の講師はET研究所が誇る若手ET師のMくん![]()

みんな一生懸命学んでおりました![]()

座学の講義では繁殖分野の著名な先生方も外部講師としてお呼びする予定です![]()

このような恵まれた環境で,立派な技術者に育ってほしいものです![]()

実験データを得るためには、いつも細々した作業の積み重ねばかりです。

今日はその中から細胞数カウントについてご紹介しましょう。![]()

![]() ケースNo.1

ケースNo.1

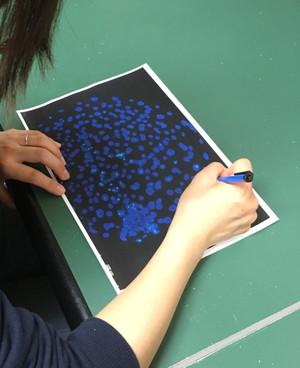

受精卵の細胞数カウント

受精卵の細胞を蛍光染色してカウントします。カウント方法は手作業!!!

顕微鏡画像を写真にとり、印刷、青い丸(細胞)の数をペンでチェックしながら数えていきます。

多いときにはひとつの受精卵で300細胞くらいあります。これを受精卵の個数分こなすまで終わりません!

写真に撮っておくと時間があるときに作業できるから便利です![]()

![]() ケースNo.2

ケースNo.2

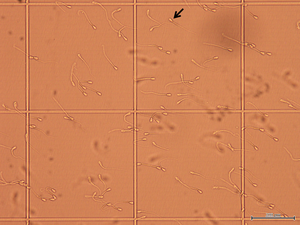

精子数カウント

精子濃度を測定するために精子をカウントします。

主に体外受精に使う精子を一定濃度にするために行います。

セルカウンターと呼ばれる道具に希釈した精子懸濁液を入れ、升目に入った精子を数えて精子濃度を算出します。

矢印で示したのがひとつの精子です。いったい何個あるんだ・・・?

すべての升目を数えることが出来ない場合(精子の数が多すぎだよ~![]() )には、16マス中4マス数えて4かけるなどの方法を使います。

)には、16マス中4マス数えて4かけるなどの方法を使います。

ET研究所では受精卵の細胞数と精子を数えることが主でしょうか。

新たなケースを発見したらまた紹介したいと思います。![]()

ET研究所の事業の根幹,それはもちろん体内採卵です![]()

昨年度ET研究所では,およそ28,000個の受精卵を生産いたしました![]()

この大量の受精卵生産を支えるために大活躍したものといえば…

プログラムフリーザー,つまり凍結機です![]()

受精卵の生存性を損ねることなく凍結保存するため,厳密に管理された

温度設定のもと,ほぼ毎日のように,多いときには一日に何回も稼働し続けました![]()

そんな大忙しの凍結機ですが,たまにはメンテナンスが必要です![]()

きちんと設定した温度で動いているか,ログデータを取りました![]()

うーん,文句なし

うーん,文句なし![]()

来週からもまた,大切な受精卵を凍結するためにバリバリ働いてくださいね![]()

5/8のブログでは東日本分場から場外での移植について紹介がありました。

ET研ではET研で採れた受精卵を受胎させた妊娠牛も販売しており、

今日はこの妊娠牛たちをつくる場内での移植をご紹介いたします。

場内移植は基本的に採卵日に行われ、新鮮卵を移植しております。

移植当日に黄体チェックをクリアした牛たちがリストに上がってきます。

写真はリストをもとに受精卵の振り分けをしているところです。

この後、受精卵は移植用ストローに詰められ、受精卵をYTガンにセットし牛舎へ向かいます。

牛舎では・・・

チームワーク抜群!!

移植者と補助者で協力して作業を進めていきます。

補助者は牛の捕獲をする、尾椎麻酔を打つ、牛の陰部を開く、受精卵を手渡す

移植者は牛の糞だしをする、陰部を拭く、受精卵を移植する

この日も移植数が多い中、すんなり作業は終わりました。

さわやかな初夏の季節を迎え,ET研研究所での採卵は順調に進行しております![]()

長い冬のコールドストレスから解放され,高品質胚がぞくぞくと採れていますよ![]()

さて本日はちょっと久しぶりになってしまった「地味にすごい!シリーズ」第二弾です![]()

本日紹介するのはこれ![]()

採卵用フィルターの洗浄です![]()

採卵用フィルターについては少し前に紹介しましたが,覚えていらっしゃいますか![]()

(3月10日記事「採卵用フィルター」参照)

子宮の還流液は上の写真のようなフィルターを通し,受精卵だけをキャッチします![]()

このフィルターに集められた受精卵をシャーレに移して検卵をするのですが,

このフィルター洗浄こそが受精卵の回収率を左右する,超重要な作業なのです![]()

子宮内の粘液は還流液とともに洗い出され,このフィルターに絡みます![]()

特にホルスタイン経産牛は粘液が多く,フィルターが詰まってしまうこともしばしば![]()

フィルターに絡んだ粘液は受精卵も絡めていることが多いので,

しっかり粘液をはがさないと受精卵をシャーレに移しきることができません…

ET研究所が誇る職人はフィルター洗浄歴10年以上,まさにプロ中のプロです![]()

本日も非常に軽快な音を立てながら粘液をはがし取っていました![]()

びっしりこびりついた粘液を水圧で浮かし,浮いた部分から攻め込んではがし取る![]()

熟練のなせる業ですねぇ![]()

たまに職人以外もフィルター洗浄をしますが,音が全然違います![]()

受精卵の回収率にお悩みの方,フィルター洗浄を見直してみてはいかがでしょう![]()

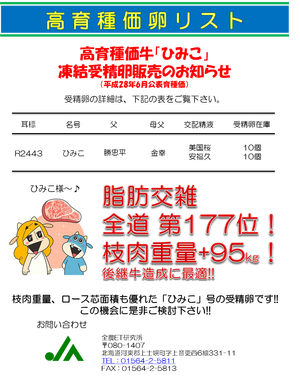

高育種価牛の「ふくこ」号と「ひみこ」号の凍結受精卵を販売します。

詳細は下記をご覧ください。

質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ET研東日本分場でも各地域で定期的に新ETを実施していますが、今回は4月末に千葉県で受精卵を移植(ET)を行ったときの写真をご紹介します![]()

乳牛に和牛受精卵をETしている風景ですが、1頭の牛を酪農家、JA担当者、全農職員の3名で保定しています![]()

こうなると牛はもう観念して動きません![]()

![]()

そこで当所のエースである女性ET師の出番です![]()

![]()

完璧に保定してもらった牛にわずか1分で移植完了![]()

牛舎に到着してからETまでの流れ![]()

![]() 牛の捕獲・保定(酪農家、JA職員等)

牛の捕獲・保定(酪農家、JA職員等)

![]() 対象牛の卵巣等の状況チェック(ET師)

対象牛の卵巣等の状況チェック(ET師)

![]() 受精卵の移植器へのセッティング(僭越ながら筆者)

受精卵の移植器へのセッティング(僭越ながら筆者)

![]() ET実施(ET師)

ET実施(ET師)

このチームワークと連係プレイが受胎率の高位安定には欠かせません![]()

関係者のみなさまいつもご協力ありがとうございます![]()

引き続きよろしくお願いいたします![]()

こんにちは東日本分場です![]()

先日千葉の農家さんへ採卵で伺わせていただきましたが、良いものを見つけたので紹介したいと思います![]()

現場作業に従事しているみなさまはよくこんな経験あると思うのですが、作業をする上で牛を保定することは欠かせませんが、それでも牛が大暴れして作業がなかなか進まなかったり…蹴られてヒヤッとしたり、実際に蹴られてしまって痛い思いをしたり…やはり体の大きな動物なので油断はできませんよね![]()

そこで紹介したいのがコチラ![]()

さて、スタンチョンの上にあるものはなんでしょう~![]()

普段はロープで固定してこのような状態にあるのですが、それを下ろすとこんな感じになります↓

一瞬で牛が枠に入れられたかのような状態になっています![]()

これで尻を振る動きは防ぐことができますね![]()

最後にお尻の後ろにある横向きのパイプを前に押していくと…

これで後ろ蹴り封じです![]()

すばらしいアイディアです![]()

この方法なら多くの頭数を簡単に保定することができますよね![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

すごいです~~採卵に伺ったET研一同感心してしまいました![]()

本当に作業がし易い![]() ありがたい

ありがたい![]() スムーズに作業ができました

スムーズに作業ができました![]()

今日もまた素晴らしいアイディアとご協力に感謝の1日でした![]()

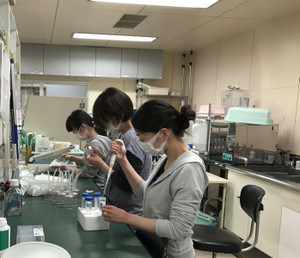

ようやく春めいてきましたが,季節の変わり目に体調をくずしている方はいませんか![]()

今朝は氷点下でしたが来週末は25度まで上がるとのこと…春の北海道あるあるですね![]()

ET研究所では,いまだかつてない規模で風邪が大流行しています![]()

先週頭くらいから登場したET研風邪はまたたく間に広がり,

10人以上が被害にあっています![]()

休む人,早退する人,遅出する人が続出し,警戒態勢が続く日々…

インフルエンザにかかる職員まで出る始末です![]()

私の所属する研究開発室では,私以外全員が風邪をひくという恐怖です![]()

最後の一人になっても戦うぞ![]() という強い意思のもと,なんとか耐えております

という強い意思のもと,なんとか耐えております![]()

元気な人も予防のためにマスクを着用しているため,マスク着用率が高すぎて

研究所は異様な雰囲気に包まれております![]()

↓ 実験室のマスク3人衆![]()

明日からいよいよゴールデンウィークが始まります![]()

せっかくの連休を風邪で台無しにしないよう,風邪には気を付けてくださいね![]()

みなさんこんにちは~東日本分場です![]()

29年度がスタートして約1ヶ月になります![]()

東日本分場はフル稼働で移植に採卵に走りまわっております~![]()

先週は初めての福島に採卵に行ってまいりました![]()

![]()

その農家さんではなんと15歳の牛から採卵を行いましたよ![]()

しかし!それを上回る20歳の牛もいました![]()

↑左が20歳で右が15歳です![]()

そんな風に見えないですね~美魔女ですね(笑)

採卵を行った15歳の牛は残念ながら凍結可能胚は少なく未受精卵が多かったのですが、卵子自体は28個も取れました![]()

取れた受精卵も卵子も顕微鏡で見た感じではキレイだったので、もしかしたら授精のタイミングが悪かったのかもしれません…しかし15歳の牛さんの能力には恐れ入りました![]()

今回お邪魔した農家さんから日本三大桜の1つである「三春滝桜(みはるのたきざくら)」が近かったので、帰りがけに寄ってみました![]()

みなさんご存知でしょうか?

樹齢は推定1000年以上だそうです![]()

ひゃ~立派な桜ですね![]()

この頃東日本分場のある茨城県では桜満開だったのですが、残念なことに滝桜は咲いておりませんでした…

採卵中も小雪が舞っておりましたのでちょっとびっくりしましたが、まだまだ東北は寒かったのですね![]()

咲いてはおりませんでしたが、立派な桜を見ることができてパワーをもらえた気がしました![]()

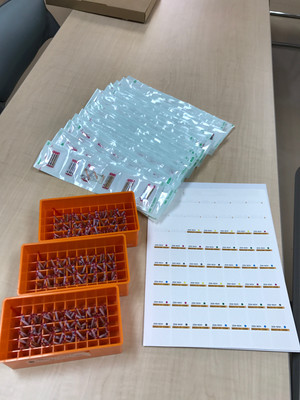

昨年度,ET研究所ではおよそ28,000個の受精卵を製造いたしました![]()

受精卵づくりは決して大量生産ではなく,この28,000個の受精卵一つ一つに,

職員それぞれの血のにじむような努力と想いが込められています![]()

「回収卵数を1個でも増やすために」を合言葉に,決して妥協することなく,

手を抜かず,コツコツと積み重ねた努力の結晶が全農の受精卵です![]()

受精卵が出荷され,生産者の皆様の手元に届くまでには,本当に多くの

過程があります![]()

採卵や検卵,同期化や人工授精はブログでも度々登場しますし,知る人の多い

いわゆる花形的な作業ですが,これらは受精卵生産過程の一部にすぎません![]()

そこで,あまり知る人はいないものの,ET研の受精卵生産を支える

縁の下の力持ち的な作業を紹介したいと思います![]()

名付けて「地味にすごい!!」シリーズ第一弾として紹介するのはこちらです![]()

ストローキャップ様でございます![]()

出荷される受精卵はすべて1個ずつストローに詰められますが,ストローキャップは

どの受精卵が入っているのかを示すIDとなります![]()

このストローキャップですが,職員が1個ずつ丁寧にシール(写真右下)を

貼りつけて作っております![]()

指紋が付くとはがれやすくなるため,ピンセットを用いて細心の注意を払いながら

曲がらないように剥がれないように,手作業でシールを巻いていきます![]()

さらに,作製したキャップを全国各地の分場に送る際には,4個ずつ順番通りに

パッキングしていきます(写真上)

この作業,非常に肩がこるそうです![]()

昨年度製造した受精卵は28,000個ですが,ストローキャップは毎回多めに作るので,

4万個近くのストローキャップを作ったことと思います![]()

ET研究所の受精卵を購入していただいた皆様,受精卵を移植器に詰めてストローを

捨てる前に,ちょっとだけこのストローキャップに目を向けてあげてくださいませ![]()

それだけでストローキャップ職人たちの肩こりが和らぐことでしょう![]()

4月15日に行われたET研究所会議は無事に終わりました。![]()

当日の帯広市はとても暖かくいい陽気~![]() 上着要らずでございました。

上着要らずでございました。

(火曜日には再び、積雪20センチでした![]() ・・・)

・・・)

研究開発室からは昨年度の研究実績と今年度の研究計画について報告しました。

会議に出席して気が引き締まったのか、今週の実験は満足な進行状況です。![]()

毎週この調子で行きたい![]()

事業に結びつくような研究が出来るよう、日々がんばっております![]()

明日,ET研究所では受精卵の生産事業および研究開発に関する

会議が行われます![]()

ET研究所を構成する上士幌本場,繁殖義塾,北日本分場,東日本分場,

福岡畜産生産事業所に加え,東京の全農本所からも関係者が集まる一大イベントです![]()

ET研究所の生産事業から研究まで,ありとあらゆる業務について,

一日かけてじっくりと話し合いが行われます![]()

全国各地の分場の職員とはテレビ会議をすることが多いのですが,

今回は北海道に集結することになっており,いまだかつてない規模での開催となります![]()

4月に入ってからずっと,管理課も生産課も研究開発室も,この会議の準備に

大忙しでした![]()

↓研究の資料だけでこの量![]()

コツコツためてきた研究成果とあふれる思いを武器に,いざ出陣![]()

北海道もすっかり雪がとけ、春めいてきました~![]()

と思っていたら・・・

朝起きたら積雪!ET研究所のあたりは20センチほど積もっていました。

4月12日(水)の朝6:30ごろのET研究所です

![]()

採卵で慌しい日に限ってドカ雪が降るような気がするのは私だけでしょうか!?

先週紹介した研修生の中には九州から来た人もいるのですが、

思わぬ雪にびっくりしたことでしょう![]()

いい歓迎になったかな![]()

昼ごろには道路の雪は溶けておりましたが、

ET研究所にお越しの際は、運転にお気をつけておこしください。

長く積もっていた雪が消え,いよいよ本格的に春の訪れを感じる季節となりました![]()

ET研究所でも新年度がスタートし,あわただしい一週間がようやく過ぎました![]()

今年度は異動者3名,新規採用3名に加えて繁殖技術研修生6名を迎え,

ET研究所は一気ににぎやかになりました![]()

若い新メンバーたちに,フレッシュで前向きなパワーをいただいております![]()

研修生は1-2名ずつ4つのチームに分かれ,3ヶ月ローテーションにより

ET研の持つすべての技術を学ぶことになります![]()

私の所属する研究チームにも,研修生がやってきました![]()

さっそく検卵の練習中です![]()

一日も早く戦力となれるよう,頑張ってくださいね![]()

新年度は体制が大きく変わり,心機一転のスタートとなります![]()

生産者の皆様のお役に立てるよう,職員一同力を尽くしてまいりますので,

どうぞよろしくお願いいたします![]()

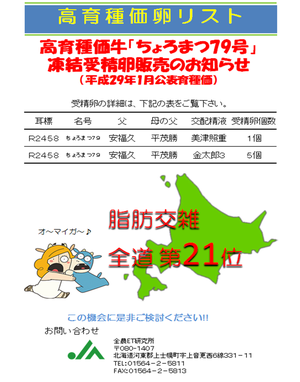

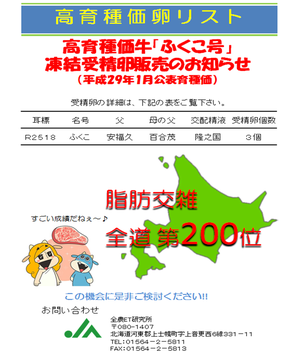

新年度初の高育種価受精卵販売です。

今回は「ちょろまつ79」号と「あおぞら」号の凍結受精卵を販売します。

今回の目玉は![]()

![]()

「ちょろまつ79」号×「金太郎3」号です!

「ちょろまつ79」号は平成29年度1月公表の育種価において脂肪交雑 全道第21位の成績です。

「金太郎3」号は長崎県の種雄牛で現場後代検定では平均BMS.No. 8.4、4~5等級率94.1%と全国トップクラスの成績を収めています。

更に枝肉重量の平均は551.3Kgという成績です!!

肉質、増体ともに期待できる受精卵となっています![]()

「あおぞら」号は平成29年度1月公表の北海道育種価において脂肪交雑 全道801位の成績です。

最新の遺伝子解析技術からも優秀であることが分かっています。

後継牛づくりにおすすめの受精卵です。

詳細は下記の広告をご覧ください。

みなさまこんにちは、東日本分場です![]()

4月になり新年度スタートですね![]()

そして3~4月は出会いと別れの季節でみなさまもバタバタの時期かと思います![]()

本場でも送別会の様子がブログに載せられていましたが、東日本分場も人数が少ないながら意外と大きな動きがありまして、もちろん送別会を開催いたしました![]()

東日本分場はこれまで6名いたのですが、本場へ1名、福岡事業所へ1名異動となり、さらに長年勤めていただいた方が3月で退職となるため全部で3名も減ってしまいました![]()

寂しいです~今までありがとうございました![]()

感謝の気持ちを込めてささやかなプレゼントをさせていただきました![]()

でも悲しいことばかりではありません![]()

本場から1名こちらに異動してくることになったので、東日本分場メンバーは全部で4名の新体制となりわくわくドキドキです![]()

結局は去年より人数が少なくなってしまったので少し心細いですが、心機一転みんなで頑張っていきたいと思います~![]()

新年度もよろしくお願いいたします![]()

今年度から,ET研究所では繁殖技術研修生の受け入れを開始しました![]()

将来,酪農家または和牛繁殖農家の仕事に従事するためにウシの人工授精および

受精卵移植等の繁殖に関する知識・技能を学ぼうとする方を研修生として受け入れ,

現場での実践研修および座学研修により,腕を磨いてもらおうという制度です![]()

今年度は記念すべき第1期生として2名を受け入れ,1年目が終わろうとしています![]()

それまで直検などしたことがなく,ウシ繁殖は素人同然だった研修生たちですが,

この一年間で目覚ましい成長を遂げました![]()

二人とも昨年8月には人工授精師の資格を取得し,バリバリ現場で活躍しています![]()

今年度最後のブログは,この研修生たちの紹介をしたいと思います![]()

第一号:Mさん

ただ今人工授精中!!

採卵を行う供卵牛チームに所属するMさんは,発情観察やエコーでの卵巣チェック,

人工授精まで幅広くこなすマルチプレーヤーに成長しました![]()

以前紹介した,「発情観察職人」(3/17ブログ記事参照)でもある彼女は,

ET研に来るまでは発情を見るどころか,ウシに触れたこともほぼなかったそうです![]()

「センスが良い」と絶賛される彼女,この写真を撮らせてもらった時も

あっという間に人工授精を終わらせており,あまりの手早さに驚きました![]()

第二号:Kくん

エコーで黄体確認中!

新ETおよび農家採卵チームのメンバーとして各地を飛び回るKくんは,ET研の

ムードメーカーです![]()

ET研の場内はもちろんのこと,農家さんの牛群においても経産牛への薬注を

完璧にこなすほどの腕前の持ち主でもあります![]()

現場での試験の際にはたくさん助けてもらいました![]()

本当にありがとう![]()

4月からは繁殖義塾2年生として,より実践的な研修に移行します![]()

また、来年度は新たに6名の研修生を迎えることになり,

後輩の指導にも力を尽くしてもらうことになります![]()

未来のエースたちのさらなる活躍を期待してます![]()

ET研究所には牛舎がいくつもあり、それぞれ番号がついています。

採卵でおなじみの供卵牛たちは採卵棟に近い牛舎で飼養されていますが、

ET研究所の奥にはさらに牛舎があるんです!!

奥の牛舎はN牛舎と呼ばれていて、ET研究所でつくられた受精卵を移植するための受卵牛が飼養されています。

本日は移植に立ち会うことになり、N牛舎まで行ってきました。![]()

移植チームのみなさん、移植なれしているため作業が手早く、あっという間に本日の移植分が終了しました。

妊娠した受卵牛たちは全国に旅立って行きます![]()

長く厳しい冬を越え,ようやく春の訪れを感じる季節となりました![]()

卒業式も終わり,多くの若者たちが新たな世界に飛び出そうとしています![]()

春といえば…そう,出会いと別れの季節です![]()

ET研究所もまた,新たな年度に向けての準備に大忙しです![]()

ET研究所は北海道だけでなく,岩手・茨城・福岡に拠点を持つため,

年度末には職員の異動が起こります![]()

本日は,異動する方々の送別会でした![]()

日本全国を飛び回るET研職員が,これだけ一同に会するのは久しぶりです![]()

贈り物の一つとして,メッセージ付きの直検手袋も用意しました![]()

毎年のこととはいえ,異動する方を見送るのは複雑な気分です![]()

もっと色々教えていただきたかったという残念な気持ちと,

新天地でのさらなる活躍を期待する気持ちが入り混じります![]()

4月からは新メンバーも多数加わり,新たなスタートを切ることになります![]()

これからも進化し続けるET研究所をよろしくお願いいたします![]()

採卵成績向上のための最も地道かつ最も重要な仕事,

それは発情観察ではないでしょうか![]()

ET研究所においても,朝・昼・夕の発情観察を徹底しております![]()

自然発情から同期化プログラムに入る牛を見つけるため,また

同期化・PG投与後の授精の適期を見極めるため,発情発見は欠かせません![]()

多くの方は発情発見のためにテールペイント等を用いると思いますが,

ET研が誇る発情発見職人たちは道具に頼らず,ひたすら牛群を観察して

発情兆候を見つけ出します![]()

テールペイントではスタンディングを示した時間が正確にはわからず,

授精適期を確実に見極めることができないからだそうです![]()

職人の仕事ぶりをご覧ください![]()

毎日早朝から,早いときには5時半くらいからひたすら牛群を見つめ続けております![]()

しっかり乗られてピタッと止まる,良い発情を見逃しません![]()

ちなみに職人いわく,このマウンティングにはやる気が感じられないそうです![]()

最後に職人からのメッセージ:

「発情発見がすべてのスタートラインである」

うーん,かっこいい~![]()

研究開発室では体外受精卵に関する研究を行うために、

週2回帯広にある屠場まで卵巣採取に行っています。その距離往復100キロ!!

この道中をともにしていた公用車が古くなったため、買い換えることになりました。

なんと24万キロ走っておりました。。。

冬の凍った路面![]() もなんのその、頼もしい相棒でした。

もなんのその、頼もしい相棒でした。

いままでありがとう。さようなら~

新しく納車された車はすごく派手です!笑![]()

心機一転して屠場に通います。![]()

これまで何度もブログで紹介してきた「採卵に欠かせない道具」シリーズ、

今回ピックアップするのは受精卵回収用フィルターです![]()

子宮の還流液は下の写真のようなフィルターを通すことで、

受精卵だけをキャッチして不要な還流液をどんどん捨てていくことができます![]()

(AGジャパンHPより)

一昔前は還流液を全て回収し、一頭あたり何十枚ものシャーレを検卵していた

そうな…![]()

ものすごく時間がかかりそうですね![]()

このフィルターの登場は、受精卵回収に革命を起こしたと言われています![]()

このような、単純かつ革新的な発明には本当に憧れます![]()

このフィルターですが、さらに進化を続けています![]()

最近ET研究所では、こんなフィルターを使うことが増えてきました![]()

装着式のフィルターです![]()

採卵者に装着できる上に温度管理がしやすいので野外での採卵に適しており、

フィルターが縦型になっているためつまりにくく、液があふれる心配も

ありません![]()

さらになんと、検卵シャーレと一体型なので、そのまま検卵できるという

優れもの![]()

みなさまぜひ試してみてはいかがでしょうか![]()

…フィルターから排出された液が長靴に入るという事故にだけは

お気を付けください![]()

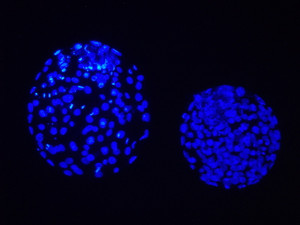

同じ条件下で培養した体外受精卵でも

受精しないもの、発育途中で死んでしまうもの、きれい発育するもの、などなど・・・![]()

発育スピードも本当に様々です。

下の写真は

同じ条件下で体外受精した受精卵2つを凍結融解したものです。

細胞ひとつひとつが分かりやすくなるように青く染色しています。

凍結前のステージとランクはそれぞれ同じでしたが・・・

細胞の密さがぜんぜん違うのがお分かりいただけますか![]()

(ちなみに、右と左の受精卵は細胞数はほぼ同じ数です。)

右の受精卵はシュリンク(収縮)しているため、細胞と細胞がつまっているように見えています。

同じステージ-ランクの受精卵に同様の処置をしても反応も様々です。![]()

この反応の差が受胎に影響しているんだろうな~![]() なんて思いつつ研究しています。

なんて思いつつ研究しています。![]()

日頃ET研究所事業につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、これまで凍結受精卵につきましては、毎月2回

水曜日受精卵リスト発信 → 翌週水曜日注文締切

とさせていただいておりましたが、平成29年4月より

火曜日受精卵リスト発信 → 翌週火曜日注文締切

に変更させていただきます。

勝手ながら大変申し訳ありませんが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

最近OPUの練習をしています![]()

以前ブログでも紹介したとおり,現在世界の受精卵生産の49%は体外受精卵であり,

そのほとんどはOPUにより採取した卵子を使用しています![]()

体内受精卵の採卵技術をなんとか習得し,次なる目標はOPUだ!!と,気合を

入れて臨んでおりますが,思った以上に難しい…![]()

思うように卵巣を動かせなかったり,狙いを定めて針を刺しても刺さらなかったり,

まだまだ課題は山積みです![]()

OPUの後は自分で検卵をし,IVFもするのですが,

先週行ったOPU練習から4個/頭の凍結可能卵を作ることができました![]()

自分で採取して育てた胚盤胞を初めて目にしたときの感動は忘れません![]()

熟練した技術者がOPUした場合,一頭から40個くらいの卵子が取れる

とのことですので,この数字を目指して精進したいと思います![]()

幅広い研究を行うET研究所には,実にさまざまな種類の試薬が存在します![]()

その中には,人体に有害な毒物・劇物と呼ばれるこわーい試薬も含まれています![]()

毒劇物は鍵のかかったロッカーに収納され,細心の注意を払って使用するのですが,

今週はこれら毒劇物の確認作業を行いました![]()

毒物は赤字に白地で,劇物は白地に赤字での表示が義務付けられているので,

表示がはがれていないか,貼り忘れがないか等を確認しました![]()

念のためすべての試薬を再確認するという気合の入れっぷり![]()

作業しながら,毒物と劇物の違いが何なのか気になったので調べてみました![]()

「毒物」は誤飲した場合の致死量が2g程度以下のもの,「劇物」は致死量が

2~20g程度のものだそうです![]()

さすがに誤飲することはないと思いますが,皮膚からの吸収にも気を付けなければ…

しっかりと試薬管理を行い,事故のないように研究を進めていきます![]()

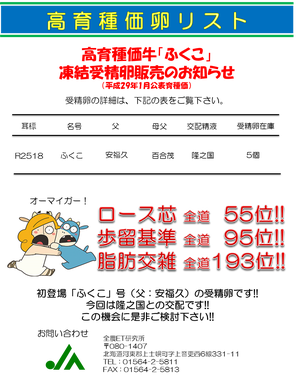

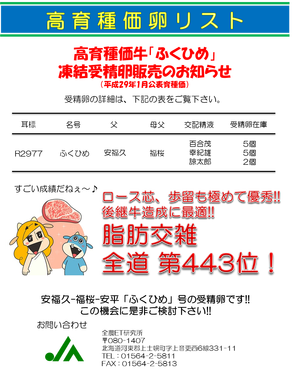

高育種価牛「ふくこ」号と「ふくひめ」号の凍結受精卵を販売します。

詳細は下記の広告をご覧ください。

受精卵に関する質問等ありましたら、お気軽にお問い合わせください![]()

みなさんこんにちは![]()

雪が積もりましたよー![]()

ちょっと!普通じゃん!と思われた方!ここは本場(北海道)ではないのですよ…

なんと東日本分場(茨城県)でございますよ![]()

ブログに載せるのが少し遅くなりましたが、2月の上旬は東日本分場も一瞬北海道のような一面雪景色になったのです![]()

なかなかの積もり具合ですよね![]()

ニュースでは茨城県積雪12センチとか…こんなことを言ったら北海道民に「え?」と言われちゃうと思いますが、大雪警報も出ていたのですよ(これで。笑)

本場から東へ来たメンバーは「なつかしい景色」と言っておりました![]()

確かに。笑

しかしさすがは関東、すぐに溶けていつも通りの雪のない景色に戻りましたよ![]()

春が近づいてきているせいか最近は風の強い日が多いです![]()

そしてこの日の最高気温は16℃ほどになりましたよ![]()

わき道でたんぽぽが咲いているのを見つけました![]()

春ですね![]()

こちらではもうそろそろ雪の心配もしなくて良いですかね![]()

しかし、これから花粉との戦いが始まります![]()

東のメンバーにはすでに花粉にやられている方もいます![]()

季節の変わり目は体調管理にお気をつけ下さい![]()

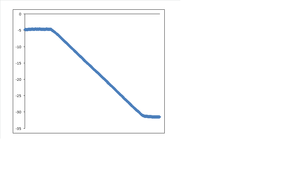

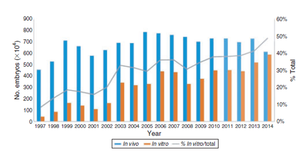

先日参加したIETSにおいて,世界のOPU/IVF事情についてのシンポジウムがありました![]()

2014年に世界中で生産された約1200万個の受精卵のうち49%がIVF胚だそうです![]()

IVF胚のうち3分の2はブラジルをはじめとする南アメリカで生産されたものだとのこと。

(Blondin, Reprod Fertil Dev, 2017より )

グラフの中でオレンジ色の棒がIVF胚,青色が体内胚の生産個数ですが,

体内胚が横ばいなのに対し,IVF胚の生産はどんどん増えてますね![]()

体内胚とIVF胚の生産個数が逆転する日も近いかもしれません![]()

IVF胚の生産個数が増え続ける理由としては,培地の改善による発生率の向上,

性選別精液の利用に加え,OPU/IVFによりゲノム選抜をスピードアップできるという

メリットがあるそうです![]()

ただし,IVF胚のうち凍結胚の割合は20%程度と低いままです![]()

IVF胚は体内胚よりも耐凍性が低いため,凍結技術の改善が急務であると感じました![]()

もちろん,凍結に耐えうる高品質IVF胚の生産効率向上も重要です![]()

世界の体外受精卵生産の現状と課題が見えてきたところで,ET研究所も

立ち止まることなく技術向上に励んでいかねばならないと,気合を入れなおしました![]()

普段は繁殖管理が基本のET研獣医師たちも、患畜が出ればお医者さんに変身~!

今回の症状はこれです![]()

みなさんも写真をみてどんな症状か考えてみてください。

患畜Aさん

右側から

左側から

分かりましたか!?

お腹の大きさが左右で違いますね。

今回は触ってみると波動感があり中に液体がたまっていることが分かりました。

大体は他の牛にどつかれて出来た打ち身で自然治癒するのですが、

今回は腫脹が広範囲のため溜まった液体を排出する処置をしました。

触診によりどこから液体を排出するか決め、太い針を刺します

もう針とは呼べないほど太い、太い針です![]()

処置後がこちら

お腹が一回り小さくなりました。

なんと20リットルほどの滲出液が出てきました。![]()

しばらく液体を排出するため穴は開けたままにしておきます。

最後に薬を投与して治療は終了です。

荒療治に思えるかもしれませんが、一般的な方法ですよ![]()

はやく良くなりますように。![]()

日頃ET研究所事業につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、これまで凍結受精卵につきましては、全農ET研究所(上士幌本場)を配送拠点にしておりましたが、

平成29年4月1日より、全農繁殖義塾に移転します。

このため、まことに勝手ながら、平成29年4月1日以降受精卵タンクを返送いただく際は、以下の住所までお願いします。

全農繁殖義塾

〒080-1200

北海道河東郡士幌町上音更西3線180番地

TEL : 01564-9-5122 FAX : 01564-9-5133

また、新拠点の整備および決算対応等により、3月15日(水)~4月2日(日)までの期間、凍結受精卵の出荷ができません。

皆様には大変ご不便をお掛けしますが、何とぞよろしくお願い申し上げます。

採卵に欠かせない道具とは何でしょう![]()

![]()

バルーンカテーテルや還流液,受精卵をキャッチするフィルターなど

たくさんの道具が必要ですが,関係者すべてが必ず使用する

超重要な道具があるのです![]()

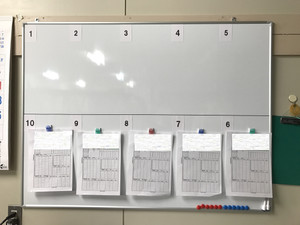

それは……記録用紙&貼り付けボードです![]()

記録用紙には過排卵処置の方法や過去の採卵成績,使用した精液など

たくさんの情報が記載されており,採卵前に必ず確認します![]()

採卵後は黄体数などの所見を記載して,受精卵の入ったフィルターとともに

検卵室に移動し,受精卵の数やランク,ストロー番号なども記録されます![]()

この地味にすごい記録用紙&貼り付けボードをなぜ紹介したかといいますと…

本日,貼り付けボードが18年ぶりにリニューアルしました![]()

ET研究所が北海道上士幌町に移ってきてから18年,採卵のたびに欠かさず

使用されてきた貼り付けボードですが,新品のホワイトボードに変わりました![]()

ぴかぴか光っててまぶしい![]()

ちなみに古い貼り付けボードはこちら![]()

うーん,歴史を感じさせます![]()

記録用紙のピン止めを繰り返しすぎてぼろぼろになってます![]()

ぼろぼろすぎてピンがすぐに抜けてしまい,引退することに![]()

ET研究所の採卵をずっと見守り,支えてくれた貼り付けボードさん

本当にお疲れ様でございました![]()

リニューアルしたボードとともに心機一転,ET研究所もますます

進化していきますよ~![]()

![]()

「ひみこ」号は枝肉重量、脂肪交雑ともに優れています。

後継牛の造成を考えている方にはおすすめの受精卵です。

詳細は下記をご覧ください。

「ひみこ」の育種価など質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください!

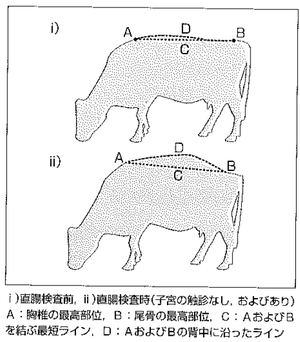

子宮炎による繁殖成績低下にお悩みの方は多いと思います![]()

その原因の一つとして,陰部から悪露が出ている顕著なケースを除いて,

子宮炎の診断がなかなか容易ではないということもあるのではないでしょうか。

臨床獣医2月号において,子宮炎の新たな評価方法についての記事が載っていたので

紹介します![]()

Journal of Dairy Scienceに掲載された海外論文を,宮崎大学の北原先生が

翻訳してくださったものです![]()

「乳牛における子宮炎に起因した内臓痛の評価」 (Stojkov et al. 2015)

乳牛の背中に色つきワックスを塗り,直腸検査時の背弯姿勢を撮影したのち,

下に示した図のように定量的に評価したそうです![]()

直腸検査を行っている際の背弯姿勢は,子宮の触診の有無にかかわらず

子宮炎罹患牛が健康牛に比べて有意に広くなったとのこと![]()

この原因として,子宮炎罹患牛では炎症によって痛みに過敏となり,

触診に敏感に反応する可能性が考えられるとのこと![]()

ウシにおいても,子宮に炎症があると内臓の痛みが生じるようです![]()

多少の苦痛には文句も言わずにぼーっとしているように見えるウシたちも,

実はとっても繊細なんですね![]()

直検時にものすごく背弯するウシがたまにいますが,もしかしたら

どこかに痛みを抱えているのかも![]()

ウシの苦痛を減らすには,技術向上あるのみです![]()

和牛の双子生産、第4回目の今回は、前回お示しした、双子受胎牛の妊娠末期の栄養管理ごとの分娩成績を紹介します。

試験区が混乱しないように、前回記事のリンク先も示しておきます(和牛の双子生産③)

↓↓↓

http://etken-blog.lekumo.biz/et/2016/08/post-5bc2.html

○試験区のおさらい

|

|

一定区 |

増給区 |

急増区 |

単子区 |

|

配合飼料給与量(充足率) 分娩2ヶ月前~ 分娩3週間前~ |

3kg(100%) 3kg(100%) |

3kg(100%) 6kg(130%) |

1kg(85%) 6kg(130%) |

1kg 3kg |

|

母牛試験頭数 |

8頭 |

8頭 |

8頭 |

19頭 |

○分娩成績 ~妊娠期間~

・単子と比較し、双子はすべての区で妊娠期間が5日前後短縮されました。

○分娩成績 ~産出子牛頭数~

・増給区は比較的安定した分娩成績が得られました(子牛16頭中15頭生産)。

・一定区は最も死産が多く、栄養摂取量が不足していた可能性があります(子牛16頭中10頭生産)。

・急増区も死産が多く、配合飼料を1kgから6kgに急激に増給させたことが母牛へ影響を及ぼしたと考えられます(子牛16頭中12頭生産)。

・なお、本試験では5~7産の母牛を試験に用いており、ほぼ自然分娩でした。

○分娩成績 ~子牛の生時体重~

・単子と比較し、双子はすべての区で生時体重が5kg前後小さくなりました。

・なお、血統による差を防ぐため、使用した受精卵の種雄牛は1種類(増体系)に統一しました。

以上の結果から、双子受胎牛の妊娠末期の栄養管理を調整することで、

・死産を少なくすることができる

・妊娠期間や子牛の生時体重は変わらない

ということが分かりました。

このことから、死産を少なくし、多くの子牛を生産するためには、【増給区】を基本とした栄養管理が理想的であると言えます。

次回は、分娩後に気をつけたいポイントをご紹介します。

アメリカのテキサス州オースティンで開催された,第43回国際受精卵移植学会(IETS)

に参加してきました![]()

学生のころからずっと憧れていたIETS![]()

ついに参加することができました![]()

巨大なホテルが学会会場です。

旅のお供は全農のマスコットキャラクター,ゼウシくん![]()

さすがはカウボーイの町テキサス!巨大なウシが出迎えてくれました![]()

4日間にわたる大会期間中,招待講演12題,口頭発表17題,ポスター発表213題に

加え,パネルディスカッション3つとシンポジウム2つが行われました![]()

非常に興味深い内容が盛りだくさんで,最先端の生殖工学から臨床現場での

実践的技術に至る,受精卵生産に関わる情報をたくさん収集することができました![]()

詳細な情報については,今後ブログで少しずつ紹介させていただければと

思います![]()

また,これまで論文で勉強させてもらった超有名研究者の皆様をを生で見ることが

でき,私のテンションは上がりっぱなし![]()

ポスター会場の様子![]()

企業の展示ブースもたくさん出ており,採卵やOPUに使うための新製品が

盛りだくさんでした![]()

ET研究所でも,顕微授精に関する研究内容をポスター発表しました![]()

学会でたくさん学んだあとは,もちろんお肉![]()

本場アメリカのリブアイステーキは感動モノの美味しさでした![]()

今までいくつかの国際学会に参加してきましたが,こんなに存分に学ぶことができた

学会は初めて,というくらい充実した日々でした![]()

この経験を活かし,これからもより良い受精卵を供給するための研究に励みます![]()