「てつせん」号、「あおぞら」号および「ふくひめ」号の凍結受精卵を販売します

みなさまお待ちかね![]()

高育種価牛「てつせん」号、「あおぞら」号および「ふくひめ」号の凍結受精卵を販売します。

特に、後継牛の造成を考えている方にはおすすめの受精卵です![]()

![]()

詳細は下記をご覧ください。

みなさまお待ちかね![]()

高育種価牛「てつせん」号、「あおぞら」号および「ふくひめ」号の凍結受精卵を販売します。

特に、後継牛の造成を考えている方にはおすすめの受精卵です![]()

![]()

詳細は下記をご覧ください。

新春特価受精卵、

たくさんのご注文をいただきありがとうございまいた。

今後も定期的に高育種価受精卵を紹介させていただきます。

次回(1月25日配信)は『当店No1』が登場します!

新年がはじまるとそろそろ今年度の終わりが近づいていると感じます。

今年度の受精卵製造目標個数達成のために採卵も追い込み中です![]()

![]()

本日の凍結個数はなんと200個越えでした![]()

採卵頭数や回収成績さらにその日の新鮮卵出荷個数などによって凍結個数が変わるため、200個超えることはめったにありません![]()

いつもは凍結機を2台使用していますが、本日は3台目も稼動して凍結しました!

ケ、ケーンの数が多い![]()

もっと近づいてみると・・・![]()

上士幌は真冬日が続いていますが、細かい管理により採卵成績は維持しています。

日々、受精卵供給のためにがんばっていますよ![]()

大変遅くなりましたが、みなさん、あけましておめでとうございます![]()

今年もよろしくお願いいたします![]()

さて、さっそくですが東日本分場からニュースがありまーす![]()

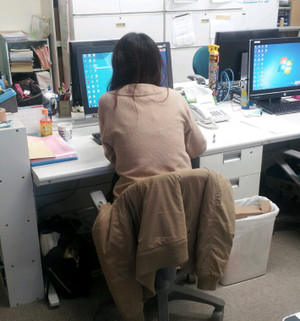

実は新しいメンバー増えましたぁー![]()

男性陣、おまちかね(?)の若い女性ですよん(笑)

これからCRI精液関連のお仕事や証明書の発行などなど色々なお仕事を担当していただきまーす![]()

みなさまよろしくお願いいたします![]()

みなさまのご要望に答えて(笑)後ろ姿をパチリ![]()

![]()

東日本分場は現在6人体制となりました![]()

農家採卵や新ETなどで分場にいないことが多いメンバーではございますが、みんなで力を合わせてより一層頑張っていきたいと思っておりますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします![]()

日本各地に大寒波が押し寄せているとのことですが,ET研究所のある

北海道上士幌町もまた,猛烈な寒さに悲鳴を上げています![]()

朝の気温がマイナス20度以下になることも多く,凍ってツルツルの路面に

神経をとがらせながら通勤する毎日![]()

そんな極寒の中で,2017年の採卵が開始いたしました![]()

多くの方に受精卵をお届けするために,早朝からET研職員総出で採卵を行っています![]()

久々に登場,採卵の様子です![]()

ちなみに手前は全農のマスコットキャラクター「ゼウシくん」(笑)

今年度初めに採卵を行う獣医師の数が激減し,どうなることかと心配しましたが,

若手獣医師(私もその一人です!)が順調に増え,現在は最大8人体制で採卵を

行っています![]()

もちろん採卵は獣医師だけの仕事ではなく,同期化・人工授精をする人,

ウシを連れてくる人,採卵補助をする人,検卵する人,誰一人欠けても成立しない

チームプレーです![]()

繁殖技術研修生もこの一年間で目覚ましい成長を遂げ,重要な戦力となっています![]()

このチームワークのおかげで採卵時間は飛躍的に短縮し,10個しかない枠場は

フル稼働状態です![]()

もっと早く,どんな牛からもきちんと採卵できるよう,2017年も頑張るぞ~![]()

皆様のお役に立てるよう,職員一丸となって受精卵生産に励んでまいりますので,

本年もET研究所をよろしくお願いいたします![]()

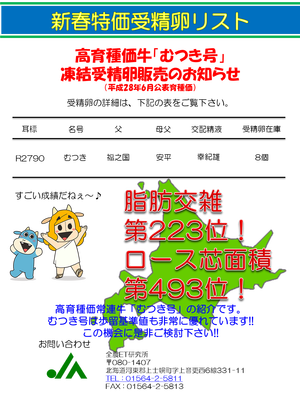

あけましておめでとうございます。![]()

本年も全農ET研究所をどうぞよろしくお願いいたします。

新春お年玉企画として、

高育種価受精卵を特別価格でご提供いたします。![]()

![]()

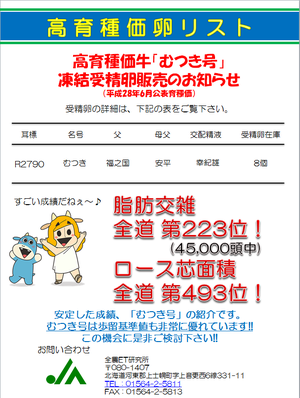

今回は「あおぞら」号、「はゆり」号、「ひらしげみ18」号と「むつき」号のご紹介です

「はゆり」号は今回が初登場になります。

この機会にぜひご検討ください。

受精卵の詳細は下記の広告をご覧ください。

育種価の詳細などはお気軽にお問い合わせください。

今年も全農ET研究所の受精卵をご利用頂きありがとうございます。

ET研究所より皆様に大切なお知らせがございます。

さて、本年度の年末年始につきましては、まことに勝手ではございますが下記のとおり休業させていただきますので、高配賜りますようお知らせ申し上げます。

年末年始休業日

平成28年12月29日から

平成29年1月3日まで

みなさん、クリスマスはいかがお過ごしだったでしょうか![]()

こちらET研本場は、雪国の現実を突きつけられたクリスマスとなりました![]()

九州方面から出向で来ている方は『ホワイトクリスマス~![]() 』と言って、はしゃいでましたが、ほんの一時の迷いだったとすぐに気づいたようです

』と言って、はしゃいでましたが、ほんの一時の迷いだったとすぐに気づいたようです![]()

22日(木)夜はなんとか帰宅しましたが(1名、駐車場から車を出せなくなり、事務所で一夜を明かしました。。。)、翌朝、玄関を開けたらこの有様![]()

雪かきしては積もり、雪かきしては屋根からの落雪で埋まり、3連休はほぼ毎日雪かきでした。

さすがに喜んで庭を駆け回る犬もいないのではないでしょうか![]()

私はコタツで丸くなりたいです![]()

サンタさん、雪のクリスマスプレゼントはもうお腹イッパイです![]()

クリスマスプレゼントは受精卵が良かったです![]()

さて、明日は年内最後の採卵です。1年間の受精卵を作り出してくれた牛への感謝しながら、もう1日ガンバってもらいましょう![]()

先日神奈川での採卵に検卵要員として参加させていただきました![]()

2016年の私の外部採卵への参加はこれが最後になります![]()

神奈川は採卵成績が毎回良いので、今年を気持ち良く締めくくれるように気合を入れて受精卵、探しまくってきまーす![]()

今回は2日間で17頭の採卵を行い、採取した受精卵は凍結の他に新鮮胚として52個移植を行いました![]()

地域の獣医さんに受精卵を移植していただいたり、ET研職員が持ち出して移植を行ったりしました![]()

今回も色々な方々にご協力いただきました![]()

ありがとうございました![]()

おかげさまで1頭から平均して12~13個の受精卵を採取することができました![]()

なかなかの成績です![]()

そして今回も私たちの取り組みを取材をしていただきました![]()

外部での採卵事業や繁殖義塾での採卵など今年は多くのメディアに取り上げていただきました![]()

なんだかET研が大躍進したように感じた1年でございます![]()

と、同時に多くの方々に支えられたと感じた1年でもありました![]()

来年も出来る限りの力を尽くして頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします![]()

神奈川での採卵を終えて帰る途中に念願だった富士山を拝むことができました![]()

年の瀬に縁起物を見ることが出来ました![]()

なんだか来年もいいことが起きそうな予感です![]()

2016年もあと1週間を切りましたね![]()

それではみなさん良いお年を![]()

東日本分場より![]()

先日,ET研究所の新たな分場である「繁殖義塾」の紹介をさせていただきました![]()

(12月9日ブログ記事「繁殖義塾」より)

そして今週,ついに繁殖義塾での採卵を開始いたしました![]()

![]()

豊頃,池田,札内,幕別の4農協にご協力いただき,

2日間で和牛25頭の採卵を行いました![]()

繁殖義塾ではこの日のために施設(もともとは小学校でした)の改装を進め,

ET研究所が誇る超熟練獣医師3名をはじめとし,多くの移植師,検卵者,

採卵補助者による総力戦となった今回の採卵の様子をお伝えします![]()

準備完了!!

嵐の前の静けさです![]()

いよいよウシが搬入されました!

気合がみなぎってます![]()

回収した受精卵のうち121卵は,即日十勝管内の繁殖農家に届けられ,

ET研究所の技術者が移植を行いました![]()

集約採卵だけでなく,この一斉移植もまた,ET研究所が進める重要な

プロジェクトの一つです![]()

多くのメディアにも取りあげていただきました![]()

十勝毎日新聞記事

(12月21日)より

採卵および移植を行うためには,何週間も前からホルモン剤を使用した

同期化をはじめとし,入念な準備を行う必要があります![]()

今回の採卵・移植にご協力いただいた生産者の皆様,そして農協職員の皆様,

本当にありがとうございました![]()

繁殖義塾にて行う採卵では,回収した受精卵をET研究所で買い上げるため,

受精卵不足を解消するだけでなく,繁殖農家の皆様の所得向上につながります![]()

今回行われた繁殖義塾での採卵は,日本の畜産生産の未来を大きく動かす,

重要な一歩となったと確信しております![]()

今後もET研究所の進化を見守っていてください![]()

もうすぐ年末年始で採卵はしばらくお休みのため

いまのうちに受精卵を取り貯めしています。

毎日かなりの頭数を採卵しております![]()

実験室でもしばらくの間実験できないため、いまのうちに計画的に実験しています。

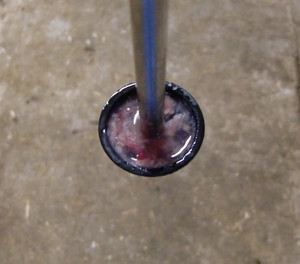

受精卵の保存方法を検討する実験では

受精卵の細胞数が多い → 保存が上手くいっている![]()

と考えられるため実験は成功~![]() なのですが・・・・

なのですが・・・・

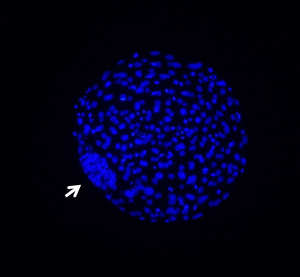

細胞を青く染めて1つひとつを数えやすくします。

じゃーじゃーん![]()

![]()

顕微鏡下でカウントするとどこまで数えたのか分からなくなるため、写真を印刷しチャックを入れながら数えていきます。

こんなにも細胞数が多いと数えるのが大変です。![]()

上の受精卵たちは300細胞くらいありました!

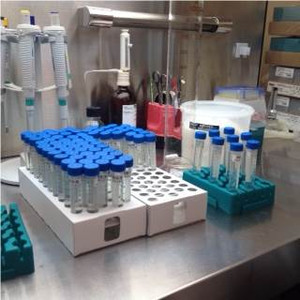

ET研究所では,体内受精卵だけでなく,体外受精卵(IVF卵)も生産・販売しております![]()

IVF卵は主に食肉処理場(ウシを解体するところ)で採取した卵巣から

卵子を吸引し,およそ一週間かけて大切に培養しています![]()

そんな我々の重要な仕事の一つに,培地づくりがあります![]()

IVF卵の生産には成熟培養・体外受精・発生培養という3つの過程があり,

それぞれにおいて最適な培地を用いています![]()

卵巣の採取は週に複数回行い,さらに卵子の数や実験などにより様々な

培地を使い分けるため,どの培地をどれくらい用意すべきか,

頭がごちゃごちゃになることもしばしば![]()

今日もたくさん作りました![]()

愛情と期待を込めて作った培地の中で,今日も受精卵がすくすくと育つことを

願っています![]()

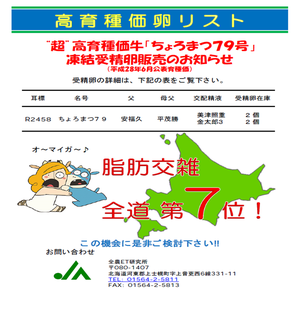

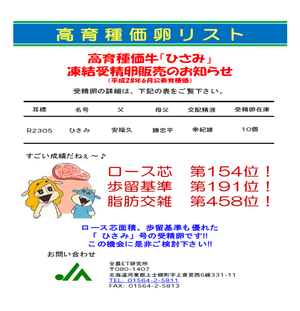

高育種価牛「ちょろまつ79」と「ひさみ」の凍結受精卵を販売します。![]()

詳細は下記の広告をご覧ください![]()

金太郎3は増体と脂肪交雑に優れた種雄牛です!

「ちょろまつ79」号との掛け合わせで生まれる産子には期待が持てます![]()

すでにご存じの方もいるかと思いますが,農家採卵と新ETの拠点および

繁殖技術研修生の教育の場として,「繁殖義塾」という名の新たな分場が

北海道士幌町に誕生いたしました![]()

ET研究所の職員の一部はすでにこちらの分場に異動し,業務を開始しています![]()

この新たな分場,繁殖義塾ですが,なんと昨年閉校になった小学校をお借りしています![]()

そのため,あらゆる場所に小学校の面影が残っています![]()

事務所はもとも職員室だったところ![]()

繁殖技術研修生への講義や会議は,子供たちの教室だった場所で,

黒板を使って行います![]()

そして,繁殖義塾ではもちろん採卵も行います![]()

体育館を採卵場に改装しました![]()

体育館のステージをバックに採卵するなんて,一体どんな気分なんでしょう![]()

この繁殖義塾の始動が,日本の畜産生産基盤の発展や次世代を担う

人材育成のための大いなる一歩となるよう,ET研職員一同力を尽くしていきます![]()

どうぞこれからもよろしくお願いいたします![]()

ET研で飼養されている供卵牛たちは市場で購入されたり、ET研の受精卵から生まれた子牛が買い戻されET研にやってきます。

導入時には管理のために耳標と鼻環をつけたり、ワクチン接種をおこないます。

作業風景がこちら

今回導入された牛ちゃん![]()

まだあどけない顔をしています。かわいい![]()

ここから供卵牛としてデビューするには

妊娠→近隣農家で分娩→分娩戻し(ET研に戻ってくる)を経るため一年以上はかかるのです。

今回の導入には高育種価牛の産子が含まれており期待大!![]()

供卵牛として戻ってくる日を楽しみにお待ちください![]()

おまけ

今年は雪が降るのが早く、もうすっかり根雪になりました![]()

上士幌市街からET研まで来る道には危険がいっぱいです。

ご注意ください~

12月10日にスウェーデンでノーベル賞の授賞式が行われます![]()

みなさんは今年の日本の受賞者をご存知でしょうか?

今年は、東京工業大学栄誉教授の大隅良典さんがノーベル医学生理学賞を受賞されました![]()

大隅さんは「オートファジー(自食作用)」という現象の研究に取り組み、その仕組みを明らかにした人物です![]()

簡単に説明しますと、オートファジーとは自分の中のいらなくなったタンパク質を分解して新たなタンパク質の材料にしたりする現象のことで、タンパク質のリサイクル機構とも言われております![]()

あらゆる生物(細菌から植物、昆虫、魚、人間などなど)に共通するシステムで、「生命現象の根源」といえるシステムです![]()

この営みによって生命は維持されており、オートファジーが働かなくなると生物は死んでしまいます![]()

体内でリサイクルをしているなんて、生物は実は倹約家なんですね![]()

そしてこのオートファジー現象、受精卵でも起こっているのです![]()

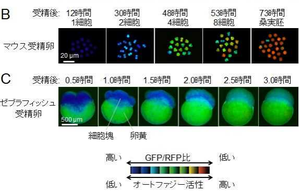

マウス、ゼブラフィッシュ受精卵でオートファジー活性を可視化したのがコチラ↓

青い方がオートファジーの働き具合(活性)が低く、赤い方が高いことを示しています(↑写真の下の色彩表参照)

マウス受精卵では発育が進むにしたがって活性が高くなっているのが分かります![]()

このようにオートファジーの働き具合を簡単に測る方法は近年、東京大学の研究チームによって米科学誌「Molecular Cell」電子版に発表されました![]()

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/news/admin/release_20161107.pdf

オートファジーが起こらないようにしたマウス卵を受精させると、受精後にオートファジーによるタンパク質分解が起こらず、結果として着床に至る前に発生が止まり、死んでしまいました![]()

このような受精卵は新しいタンパク質の合成量が減少していたため、栄養不足状態であったと推察されております![]()

受精卵の発育にもオートファジーは関与していることが明らかとなりました![]()

すごいぞオートファジー![]() すごいです、大隅教授

すごいです、大隅教授![]()

ウシにおいても早期胚死滅にオートファジーが関連しているケースがあるかもしれませんね![]()

いよいよ本格的に冬がやってきました![]()

北海道では道路凍結による事故が多発し,我が家のすぐそばでも

死亡事故が起きました![]()

かくいう私も昨日の夜はブラックアイスバーン(路面に薄い氷の膜が張っている状態)

の中,何度も路肩に落ちそうになりながらやっとの思いで帰宅することに![]()

そして本日は朝から吹雪![]()

採卵のために牛舎からウシを連れてくるのも本当に大変です![]()

そんな中,ET研究所では大変な事態が![]()

灯油系統の異常により,ストーブがつかない&お湯が出ないという,

とてつもなく過酷な状況になりました![]()

電気のエアコンは動いているため実験室は難を逃れましたが,

事務所もお昼の休憩所も寒すぎる…![]()

採卵の日は多くの洗い物が出るのですが,凍てつくように冷たい水で何時間も

作業してくれた職員の方,素晴らしすぎます![]()

灯油の暖かさ,ありがたさを実感する一日となりました![]()

皆様,家の中で遭難しないよう,暖房器具のこまめな点検は大切ですよ![]()

高育種価牛「としへ1」と「ふくひめ」の凍結受精卵を販売します。

詳細は下記の広告をご覧ください!

先週に引き続き九州採卵ツアーについて書かせていただきます![]()

佐賀市をスタートに次は2日間唐津市で採卵を行いました![]()

唐津は今までも何度か採卵させていただいており、大変お世話になっています![]()

JAからつの方々のご好意で、採卵・検卵のためのすばらしい設備が整っているのです![]()

さて、この建物はなんでしょう?

持ち込んだ荷物を設置すると・・・

すごいっ![]() 検卵部屋に早変わりですっ

検卵部屋に早変わりですっ![]()

採卵してからすぐに検卵出来るようにとこのようなコンテナを外に設置してくださったのです![]()

それでは~張り切ってがんばりますっ!![]()

ありがたいことにJAからつの方々も農家さんも積極的に手伝ってくださいました![]()

さらに取材陣も殺到していたので、この人の多さ![]()

唐津では2日間で31頭の採卵を行い、111頭に受精卵を移植しました![]()

私たちの取り組みをNHK佐賀や佐賀テレビ、新聞社の方々に取材していただきました![]()

http://www.saga-s.co.jp/column/economy/22901/378212

ブログもそうですが、こうしたメディアを通して私たちのお仕事を少しでもみなさんに知ってもらえたらと思いますので、大変光栄でございます![]()

採卵が無事に終了したら次は移植で~す![]()

外部採卵でこんなに多くの牛に移植を行うのは初めてでしたので、受精卵のストロー詰めも移植器へのセットもすごい数となりました![]()

いそげ、いそげ、いそげぇーーーー!!!![]()

・・・ということで、なんとか全てのお仕事を無事に終えることが出来ました![]()

私たち、ET研究所の職員が外部採卵に出向いても出来ることは限られてしまいます![]()

今回のような大きなプロジェクトを成功することが出来たのは、地域のみなさまのお力添えがあってのことだと思っています![]()

今後の畜産業界のためにも地域のみなさまと連携して様々な取り組みが出来たらなぁと、今回の採卵ツアーに参加させていただいて思いました![]()

佐賀のみなさま、本当にありがとうございました![]()

月曜日のブログ記事「採卵ツアー(JAさが編)」で紹介させていただいたように,

ET研究所では九州での大規模採卵ツアーを行いました![]()

日本各地に散らばるET研職員が集結しての総力戦だったわけですが,

私はといいますと,採卵の成功を祈りながら上士幌本場でのお留守番に

精を出しておりました![]()

そんなお留守番部隊に,とってもうれしいおすそ分けが![]()

![]()

こんなにたくさんのイチゴちゃん達![]()

本当は採卵の合間に食べるようにと頂いたそうなのですが,時間がなかったため

はるばる九州から北海道まで送っていただきました![]()

イチゴを食べる暇もないほど慌ただしかったのかと思うと,生産者の皆様やJA職員の

皆様には頭が下がる思いですが…大変おいしゅうございました![]()

本当にありがとうございます![]()

今回の集中採卵・集中移植が,畜産生産現場の発展に向けての新たな一歩と

なるよう,職員一同(お留守番も含め![]() )力を尽くしたいと思います

)力を尽くしたいと思います![]()

これからもET研究所をよろしくお願いいたします![]()

ET研究所では受精卵の不足を解決するために、本場での採卵以外にも積極的に外に出向いて採卵を実施しております![]()

![]() (ブログでも何度か紹介されております)

(ブログでも何度か紹介されております)

全国各地を行脚しておりますので、日程が連続してしまうこともよくあります![]()

まるで歌手のライブツアーのようです(笑)

今回私は九州の採卵ツアーに参加させていただきました~![]()

九州での採卵は3日間で40頭ほど予定しており、移植も100頭以上行う予定の一大プロジェクトなのです![]()

私たちもずっと前から気合を入れて準備してきました![]()

まずはJAさがでの11頭採卵からスタートです![]() がんばるぞー

がんばるぞー![]()

↑赤い長靴目立ってますね(笑)赤いのあるんですね、初めて見ました(笑)

ET研究所の職員も本場・北日本分場・東日本分場・九州事業所と各地から集結しました![]()

黄体チェック・採卵・検卵・移植・凍結・・・と様々な仕事を分担してなるべくスピーディーに行うよう努力させていただきました![]()

うまく受胎しているといいなぁ~![]()

今回もまた多くの方々にご協力いただきました![]()

何だかみなさん仲良しで私たちも一緒にお仕事が出来てとても楽しかったです![]()

さがの職員さんを記念にパチリ![]()

![]()

うしろに牛さんもちゃっかりカメラ目線で参加してますね![]()

本当に本当にありがとうございました![]()

ET研究所では受精卵だけでなく,黒毛和種精液の販売も行っております![]()

そのため,種雄牛からの精液採取はもっとも大切な仕事の一つです![]()

精液の採取はいわゆる「横取り法」と呼ばれるもので,メスに見立てた擬牝台と

人工膣を用いて行います![]()

これが擬牝台![]()

(富士平工業HPより)

どう考えてもメス牛には見えませんが,悲しいオスの性質なのか,みんな擬牝台

めがけて突進していきます![]()

そして,擬牝台に乗ったオスから精液を横取りするのが人工膣![]()

またしても悲しいオスのさだめ,程よい圧力と温度に調節した人工膣に

射精してくれます![]()

![]()

こんな風にだまされてばかりのオス牛ですが,そのパワーはとてつもなく強大なため,

採精作業は屈強な男性職員が細心の注意を払って行います![]()

いざ戦いに挑む男たちの後ろ姿です![]()

偽物のメス(擬牝台)をかけた人間と牛のオス同士のぶつかり合い,そうやって

ET研究所の精液は世に送り出されているのです![]()

みなさん安全第一でお願いします![]()

先日お仕事で福岡へ行ってきましたぁ~![]()

実はET研究所は4ヶ所(?)あることをみなさんご存知ですか~?

まずはおなじみ北海道上士幌町にある本場![]()

岩手県にあるET研究所北日本分場![]()

茨城県笠間市にあるET研究所東日本分場![]()

と、もう1つ福岡県福岡市にもET研職員がいるのです~![]()

今回念願の初潜入いたしました![]()

これで全てのET研究所に足を運ぶことが出来ましたよ![]()

コンプリートです![]()

じゃーん![]()

全農の福岡生産事業所、推進課の中にありますので、他のET研と違ってビルの7Fにあるのです![]()

と...都会です![]()

ここにET研の獣医師1名、胚移植師1名在籍しております![]()

新ETやら採卵やらでこの広い九州を2人で走り回っております![]()

![]()

すごいです![]() お疲れ様です

お疲れ様です![]()

私が福岡でお仕事をしている間も朝早くから夜遅くまで忙しそうでした・・・![]()

くれぐれもお体にはお気をつけ下さい![]()

実は出張の際にこうして離れているET研職員の方々に会えることが私のひそかな楽しみであります。笑

次は契約採卵でまたお世話になります![]()

日本全国でET研職員の方々と力を合わせてお仕事頑張っていきマース![]()

国立成育医療研究センターでは,精子の異常に対して卵子の働きを変えることで

救済できる可能性があるとの研究成果を発表しました![]()

精子の遺伝子異常のために受精しても流産してしまう受精卵に対し,卵子側の

遺伝子の働きを変化させることで子どもを誕生させることに成功したそうです![]()

この実験はマウスを用いて行われたものですが,新たな不妊治療方法の開発に

つながる可能性があるとのこと![]()

内容は少々難しいので割愛しますが,「イグジスト」と呼ばれる遺伝子に異常を持つ

精子から作出した受精卵に対し,特殊な酵素を注入することで,通常は機能しない

卵子のイグジスト遺伝子が働き,受精卵を発育させることができたというもの![]()

卵子側の働きを誘導して精子側の異常を救えることを示したのは世界初だそうです![]()

これぞ本当の助け合いですね![]() 感動しました

感動しました![]()

遺伝子の異常を救済するために,ゲノム編集などの遺伝子改変が注目を集めて

いますが,精子の異常を卵子がカバーする…なんてロマンチックなんでしょう![]()

私もこんなふうに助け合える夫婦を目指したいものです![]()

私事ですが、最近こんなニュースにちょっとウケてしまいました![]()

googleストリートビューでウシの顔にモザイク G社「ちょっと頑張りすぎました」とコメント

http://news.livedoor.com/article/detail/12035204/

えぇー![]()

・・・ほ、ほんとだ(笑)

ウシもきちんとプライバシー尊重されて良かったですね![]() (?)

(?)

そんなG社のグーグルアースを使用して米国科学アカデミー紀要(PNAS)に論文まで投稿されているのですよ~![]()

「Magnetic alignment in grazing and resting cattle and deer.」

http://www.pnas.org/content/105/36/13451.full.pdf

ドイツの大学の研究チームがグーグルアースを使用して、世界中の牧草地308ヶ所でウシ8510頭、チェコの241ヶ所でアカシカとノロジカ計2974頭の体の向きを調査したところ、食事や睡眠中に南北の方角に並ぶ傾向があるという事実を発見したそうです![]()

鳥類やカメ、シャケなどが移動に地磁気を利用していることは昔からよく知られていましたが、ウシが体内コンパスを備えてることが分かったのは初めてなんだそうですよ![]()

論文になるほどの研究にグーグルアースが使用されているということにちょっと驚きました~![]()

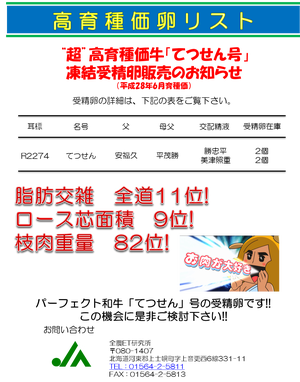

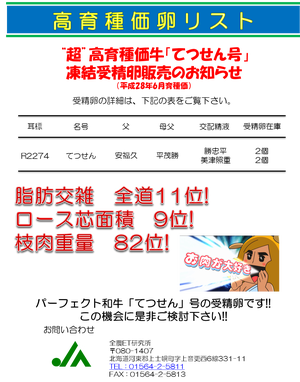

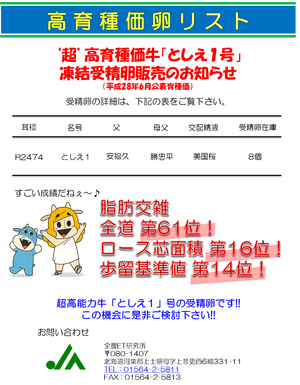

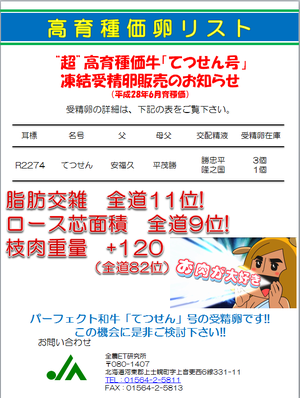

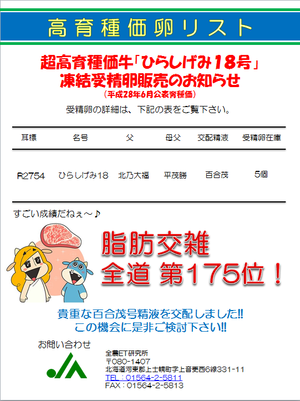

超高育種価牛「てつせん」号および「ひらしげみ18」号と,高育種価牛「むつき」号の

凍結受精卵を販売します。

てつせん号:

言わずと知れたET研究所の不動のエース。

脂肪交雑,ロース芯面積,枝肉重量の全てにおいてパーフェクトな和牛です!

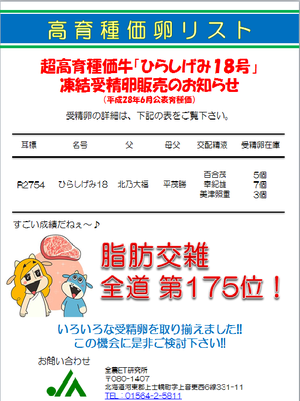

ひらしげみ18号:

脂肪交雑全道175位に加えて,歩留基準値も高評価なひらしげみ18号に,

百合茂の精液を交配しました!

むつき号:

脂肪交雑,ロース芯面積ともに安定した成績です。歩留基準値も

非常に優れています!

詳細は以下のチラシをご覧ください。

皆さんご存知でしょうか?![]()

ET研究所にはひっそりと活動をおこなう「マラソン同好会」があることを・・・![]()

以前のブログでは

札幌ドームリレーマラソン

フードバレーとかちマラソン

などで活動を紹介しておりました。

転勤もありメンバーが変動しましたが、このたび久しぶりに活動を行いました!

10月30日に開催された2016フードバレーとかちマラソンにET研究所から3名が参加しました![]()

3名ともハーフマラソンにエントリーしました。

今年の十勝は寒くなるのが例年より早く、当日の最高気温は8度!!![]()

寒さに凍えながらも、沿道からあたたかい声援を頂き3名とも無事に完走できました![]()

今後も細々と活動を続けていきます![]()

顕微鏡で観察しながら卵子に精子を直接注入する顕微授精は,男性不妊治療の

救世主として普及が進んでいますが,ちょっと不安なニュースが

英医学誌「ヒューマンリプロダクション」に発表されました![]()

ベルギーの病院グループの研究によると,顕微授精により誕生した男性の精子濃度や

運動精子数が,通常妊娠で生まれた男性に比べて半分ほどに低下していたとのこと![]()

さらに,世界保健機関による精子濃度と総精子数の標準値を下回る人の割合が

3~4倍高かったそうです![]()

一方で,父親の精子の異常の程度と子の異常の程度は必ずしも一致しなかったため,

不妊の要因が遺伝するかどうかについては詳細な遺伝子分析が必要とされるようです![]()

今回報告された精子数の減少は,不妊治療が必要なレベルかどうかについては

明らかになっていないようですが…今後もさらなる追跡調査が必要ですね![]()

ちなみに,顕微授精により誕生した女性の場合はどうなんだろう,と気になって

しまいます![]()

生殖補助医療の乗り越えるべき課題はまだまだ多そうです![]()

本州では夏日!なんてニュースも見かけますが

ナイタイ高原牧場はすっかり冬になりました。![]()

頂上にはうっすら雪が残っています。

今月でナイタイ高原レストハウスも終了だそうです![]()

![]()

また来年ね![]()

スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、イベントやお祭りも多く、秋が1番好き、と言う人も多いのではないでしょうか?

紅葉を見に行って温泉に入り、夜は宿で美味しい物を食べる、そんな秋が、北海道ではあっという間に通り過ぎようとしています![]()

先週末から今週にかけて、ET研究所があるナイタイ高原でも雪が降り始めました(写真を撮るのを失念)![]()

いやぁ~、寒いです。。。

車屋では、冬グッズ勢ぞろいです![]()

そのため車も冬仕様へ、ということで、この土日でさっそくタイヤ交換![]()

夏タイヤに履き替えたのがゴールデンウィーク明けなので、、、まだ半年経ってないですね(汗)

本州では夏タイヤ=『ノーマルタイヤ』と言いますが、北海道では冬タイヤ=『ノーマルタイヤ』ですね![]()

寒くなってきた影響か、供卵牛の発情徴候も少しずつ弱くなってきた気がします![]()

一方で、晴れた昼間は日向ぼっこ争奪戦が勃発してました![]()

毎朝毎晩、眠たい目を冷たい手をこすりながら発情観察し、地道な努力の毎日が続きますが、採卵成績を低下させないために頑張っていきますので、今冬も全農ET研究所をよろしくお願いいたします![]()

分娩後の子宮内膜炎による不受胎は,多くの方の頭を悩ませる問題だと思います![]()

明らかに外陰部から悪露を出している場合は授精をしないという判断ができますが,

実は膣の奥の方に膿がたまっているようなウシは多いのではないでしょうか![]()

そんなときに役立つのがこれ![]()

メトリチェックという器具(棒!?)です![]()

この棒を膣に挿入し,膣底に軽く当てるようにして引き抜くと,棒の先の黒いお椀部分

に膣内粘液を採取することができます。

たまった粘液はこんな感じ。

うーん,膿がいっぱい…![]()

このウシはまだ分娩後の子宮回復が終わっていないようです。

膣内粘液は膣鏡で見たり,手を入れて採取することもできますが,

わずかに含まれる膿をきちんと判断するためには,メトリチェックの方が優れていると

思います![]()

棒を出し入れするだけなので,ウシの負担も少ないですし,手早く行うことができます![]()

大学等で研究のために使用しているケースは非常に多いものの,現場普及はまだまだ

といったところなので,みなさま利用を検討してみてはいかがでしょうか![]()

追記:

>匿名様

システムの不具合のせいなのか,いただいたコメントに返信することができないため

こちらに加筆させていただきます。返信が遅くなってしまい,申し訳ありません。

*************************************************************************************************

コメントありがとうございます!

おそらくメトリチェックスコアと人工授精後の受胎率との関係を調べた研究ですよね!

私も家畜人工授精の冊子で拝見しました。

メトリチェックは1本17000円程度です。

我々は業者を通して購入しましたが,共立製薬さんが販売しているようです。

こんにちは![]() 東日本分場です

東日本分場です![]()

先日畜魂祭に参加いたしました![]()

お隣の笠間乳肉牛研究室(東日本分場と同じ敷地内にあるのです)とつくばの研究所からも何人か来られて合同で行いました![]()

畜魂祭とは、私たちの研究のために犠牲になった動物たちに感謝したり、生きるために尊い命をいただいているということを再確認しつつ、冥福を祈る式典です![]()

神主さんに来ていただき、みんなでお祈りいたしました![]()

その後はみんな集まっている良い機会なので、懇親会を行いました![]()

日頃そんなに会う機会のない方々ともお会いできますからね~![]()

ちなみに畜魂祭はすこ~し前に行ったのですが、この頃は日もだいぶ長かったし何よりこの時間帯に半そでを着ている方もいたんだと写真を見て驚きました(笑)

外でバーベキューをやっても苦ではない気温だったのですね![]()

しかし、今となってはこちらもすっかり秋となってしまい、朝晩は冷え込むことも多くなってきました![]()

本場のある北海道はもうかなり寒いのだろうなーと思いつつ・・・

みなさん季節の変わり目はカゼに気をつけて下さいね![]()

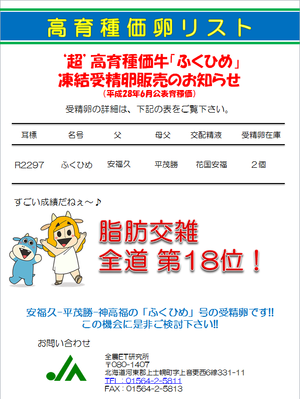

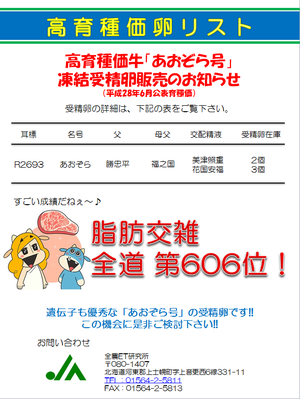

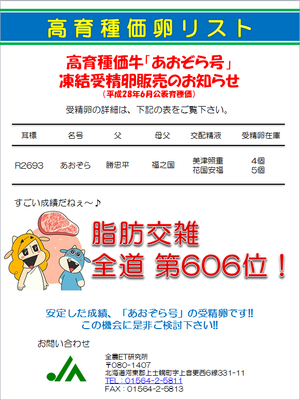

超高育種価牛「ふくひめ」号および高育種価牛「あおぞら」号の凍結受精卵を販売します。

ふくひめ号はなんと脂肪交雑が全道18位!!

ET研究所に在籍する供卵牛の中でもトップクラスです。

さらに後代数も多いため,非常に信頼度の高い育種価だと言えます。

あおぞら号も脂肪交雑が全道606位と,大変優秀な成績をおさめています。

交配精液等の詳細は下記のチラシをご覧ください。

「胚性ゲノム活性化」という言葉きいたことあるでしょうか?![]()

卵子の細胞質内には多くのmRNAやタンパク質を蓄えており、これらの因子は母性因子と呼ばれています。

発生初期の受精卵は当初はこの母性因子によって制御されていますが、

発生に伴い母性因子は徐々に減少し胚自身のゲノムからの転写が徐々に増加します。

この母性因子依存性の発生から胚自身のゲノム依存性の発生への切り替わりを「胚性ゲノム活性化」といいます。

この時期は動物種によってことなり、マウスでは2細胞期、ヒトでは4細胞期、ウシでは8細胞期です。

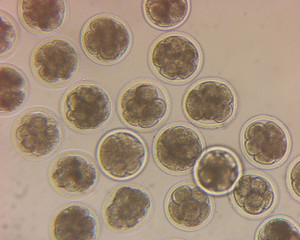

IVFした日をday0とするとおおよそday2で8細胞期になりますが、day3.5くらいまで8細胞期のまま過ごします。

写真はday3.5の8細胞期の写真です。(一部16細胞期のもありますが・・・)

昆虫で言うとちょうどさなぎの時期でしょうか!?![]()

見た目上はお休みしているのですが![]() 、受精卵の中では大きな変化が起きているのです

、受精卵の中では大きな変化が起きているのです![]()

北海道では初雪が観測され,いよいよ冬がすぐそこまで近づいています![]()

ET研究所でも本日初雪が降ったそうです![]()

「学問の秋」という名のもとに行われた私の学会参加の長い旅もようやく終わりを

迎えました![]()

この1か月で口頭発表3つとポスター発表1つを行い,計2週間くらいはビジネスホテルを転々としておりました![]()

発表内容がそれぞれ異なることもあり,頭がごちゃごちゃになりながら準備に追われる日々…![]()

留守がちだったため,職場の皆様には多大なるご迷惑をおかけしました![]()

最後の学会はあこがれの地,神戸です![]()

(神戸公式観光サイトより)

(神戸公式観光サイトより)

この学会ではおそれ多くも賞をいただくことができました![]()

実験を手伝っていただいた皆様,ご助言をくださった皆様,見守ってくださった皆様,

本当にありがとうございました![]()

最新の知見を存分に吸収し,多くの方と議論を行う日々の中で,本当に多くのことを

考えるとともに,もっと研究を進めなければという焦りを感じました![]()

我々の研究は生産者の皆様のお役にたてているのか,研究により得た知見を

どうやって現場に還元すればいいのか,そのことを今一度考えなおすよい機会と

なりました![]()

心機一転,これからも研究・採卵ともにバリバリ頑張るぞ~![]()

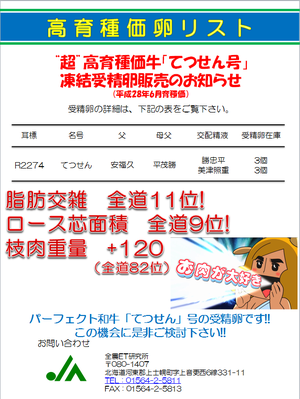

ET研究所では今年度より高育種価牛のプレミアム販売をおこなっております。

やっぱり一番人気は、

「てつせん」号![]()

脂肪交雑 全道11位

枝肉重量+120kg(全道82位)

の優秀な成績です。

![]()

![]() ブログのレイアウトが変わり、アクセスランキングが表示されるようになりました。

ブログのレイアウトが変わり、アクセスランキングが表示されるようになりました。

現在のトップは「てつせん」号の凍結受精卵販売に関する記事です![]()

![]()

![]()

その「てつせん」号産子がついに採卵デビューしました!

初回の採卵では16個の凍結ランクを回収できました。![]()

産子の成績も楽しみですね![]()

てつせん産子の受精卵もプレミアム販売予定です。お楽しみに~!

どーもー東日本分場です![]()

9/5のブログで書いたスズメバチの巣ですが、あの場所がどうしてもお気に入りなのか、あれから何度か巣を再生されました![]()

雨がしのげて、林や草むらが近く、人通りも少ない・・・理想の物件なんでしょうね![]()

でも東日本分場のメンバーが刺されてはいけないので、心を鬼にして駆除しますよ![]()

こんな巨大なスプレーを買ってきました![]()

なんと噴射距離は11mもあるそうです![]()

駆除係に東日本分場の獣医師(いつもは心優しい)にお願いしました![]()

巨大スプレーを装備し、決戦の場所へ向かうとスズメバチはこの日もせっせと巣の建設を行っていました![]()

11mも噴射できるならこのままいけるんじゃない???

・・・油断は禁物ですね![]()

何度か駆除しているので、数匹のスズメバチしかいませんが防護服も何も装備していないのでちょっとコワイですね![]()

と、いうことで車に乗って噴射することにしました![]()

ブォーーーーーーーーーーーーー![]()

す、すごい![]() さすがの噴射力

さすがの噴射力![]()

効き目もすごいらしく、噴射している間にボトボトとスズメバチが落ちてきたらしいです![]()

屋根全体にスプレーして(こうした方がスズメバチが寄り付かなくなるそうです)終了です![]()

どうやら今季の戦いはこれにて終結しそうな予感です![]()

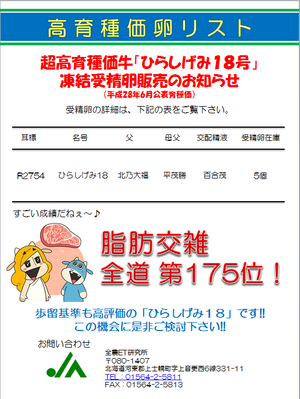

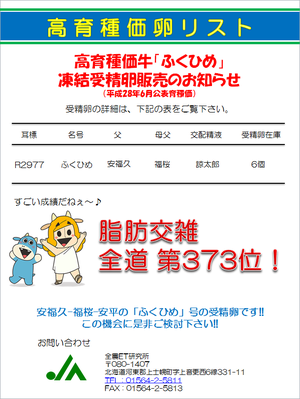

超高育種価牛「ひらしげみ18」号および高育種価牛「ふくひめ」号の凍結受精卵を販売します。

脂肪交雑においてひらしげみ18号は全道175位,ふくひめ号は全道373位と,

どちらも大変優秀な成績をおさめています。

交配精液等の詳細は下記のチラシをご覧ください。

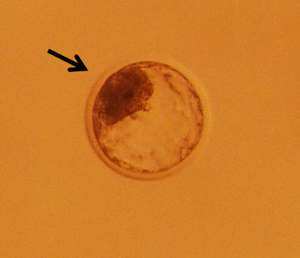

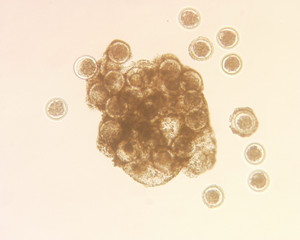

受精卵は卵割という細胞分裂を経てどんどん細胞数が増えていきます。

受精6日目くらいから胚盤胞というステージに入り受精卵の見た目に大きな変化が起こります。

それまで「細胞のかたまり」だった受精卵が膨らんできます~

このステージでは細胞ごとの役割が決まっているおり、胎仔になる部分が顕微鏡下で分かるのです![]()

写真の矢印の箇所が内部細胞塊(ICM)と呼ばれおり、ここが胎仔になります。

ここだけ黒いから良く分かりますね。![]()

透明の部分にはぎっしり細胞が詰まっているのではなく、風船のようになっています。

実際、温度が低下するなどのショックを与えるとしぼみます。![]()

受精卵を染色して、ひとつひとつの細胞を分かりやすくしてみると・・・・

青い丸がひとつの細胞を表しています。

満遍なく細胞が散らばっている中に、一部細胞が集中している箇所(白矢印)があります。

ここがICMで、他のところより細胞が集まっているのが良く分かりますね。![]()

ICMが立派だと育ての親としては頼もしいかぎりです。

「がんばって牛になるんだよ!」と送り出しています。![]()

みなさん、こんな話は聞いたことありませんか![]()

人間や動物の出産は月の満ち欠けに影響されている・・・![]()

でもこの話は嘘なのか本当なのか・・・いちおう人における調査では出産と月の満ち欠けには関連はないと報告されていたそうです![]()

それが今回の東大の研究により、牛においては関連性があるということが明らかにされました![]()

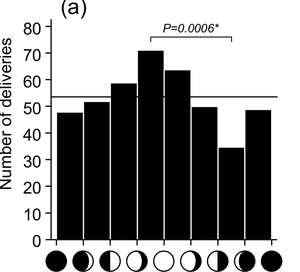

牛の出産は満月が近づくと増え、満月を過ぎると減るということが米科学誌プロスワンに発表されたのです![]()

この研究では2011年9月から3年間、夜間の照明がない北海道の牛舎でホルスタイン牛の出産日と月の満ち欠けの関係を調べました![]()

自然分娩で生まれたケースを対象とし、この期間428回の分娩についてのデータをまとめると下の表のような結果となりました![]()

(PLOS ONE http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0161735)

↑縦軸が出産数、横軸が月の満ち欠けを示しています。(○は満月●は新月)

満月が近づくにつれて出産数が増え、満月前の約3日間が71回で最も多かったそうです![]()

![]()

![]()

一方満月を過ぎると出産数は減り、新月のおよそ7日前から3日前にかけての約3日間が35回で最も少なかったそうです![]()

この結果には、睡眠や性腺の調節などに関わるとされるメラトニンというホルモンが関連していると考えられています![]()

メラトニンの分泌は、満月の時期に低下することや妊娠中に増加して出産後に低下することが知られています![]()

今後はメラトニンの分泌低下と出産の関係を明らかにする予定だそうです![]()

都市伝説のように語られていた月の満ち欠けと分娩の関連性が分かりスッキリしました![]()

次の満月は10月16日です![]()

牛の分娩を控えてるみなさまは満月を少し意識してもいいかもしれませんね![]()

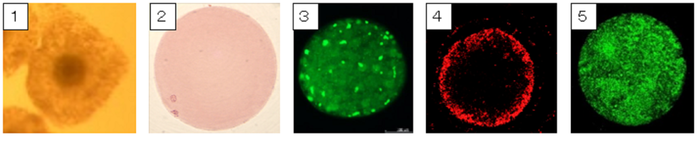

さて,ここで問題です![]()

下に示した5枚の写真はそれぞれ何を表しているでしょうか![]()

正解は…なんと全てウシの卵子です![]()

![]()

1.卵丘細胞をはがす前の卵子(染色なし)

2.染色体を染めた卵子

3.表層顆粒という細胞内小器官を染めた卵子

4.ミトコンドリアを染めた卵子 その1

5.ミトコンドリアを染めた卵子 その2

見た目も色も全然違いますが,全て同じ発育ステージの卵子なんです![]()

いろいろな方法で染めることで,様々な個性を見せてくれるんですね![]()

七変化…とまではいきませんが,コロコロ姿を変えるにくいヤツですこと![]()

シルバーウィークいかがお過ごしでしょうか?

最近は月曜日休みのことが多いですが、そんな週でもきっちり週3回採卵は行われています。![]()

今週は月曜日と木曜日が祝日のため、採卵は火曜日、水曜日、金曜日となっています。

そんな水曜日の出来事。

採卵で回収された液の中から受精卵を捜していたとき、こんなものに出会いました。

通常は単体ですが、たまに数個が結合しているものに出会います。

今回のものは過去最大でした!![]()

このような場合、ヒアルロニダーゼと呼ばれる酵素中で洗うまたはピペッティング(ガラス管の中から出し入れ)することで1つずつにしていきます。

まわりに少し細胞が接着しているものも同様の作業をおこないます。

バラしてみると18個もありました!!

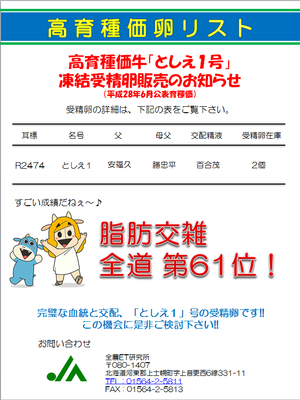

高育種価牛「としえ1」号および「あおぞら」号の凍結受精卵を販売します。

脂肪交雑はとしえ1号が全道61位,あおぞら号が全道606位と,どちらも大変優秀な成績をおさめています。

交配精液等の詳細は下記のチラシをご覧ください。

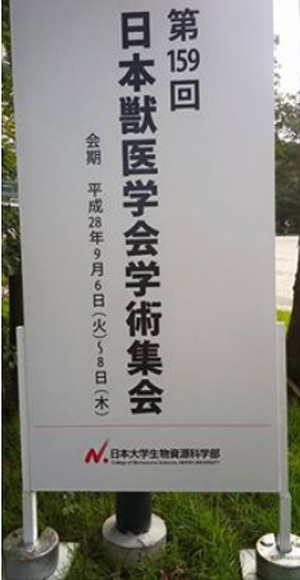

いよいよ学会シーズンが始まりました![]()

第一弾の今週は,日本大学で行われた獣医学会と,全農内部での研究発表会でした![]()

獣医学に関するあらゆる分野の発表が行われる獣医学会は,日本全国から多くの人が参加しており,

要旨集の厚さはなんと2cmを超えていました![]()

シンポジウムも含めると,15の分科会からなんと795もの演題が![]()

たっぷり勉強させていただきました![]()

![]()

続いて全農内部の研究発表会は,畜産生産部に所属する3つの研究所の合同で行われました![]()

鶏や豚のワクチン開発や感染症予防,肉牛のストレスに関する研究など,同じ全農でもET研究所とは全く異なる研究について

学ぶことができ,かなり刺激を受けました![]()

また,都心のど真ん中のビルの32階で皇居を見下ろしながら発表するという,普段ど田舎にこもって研究をしている私には

衝撃の体験もできました![]()

どちらもかなり緊張しながら発表をさせていただきましたが,多くの鋭い質問やありがたいアドバイスをいただき,研究のモチベーションは上がるばかり![]()

学会の旅はもうしばらく続きますが,この経験を生かしてバリバリ研究したいと思います![]()

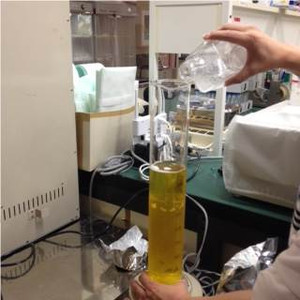

以前、実験室で使用している試薬、培養液は手作りだとブログでも紹介しました。

ET研究所で作っている凍結受精卵用の凍結液ももちろん手作りです。![]()

こちらは特にET研究所の売りである凍結受精卵の受胎率に大きく関係する大事な部分です。![]()

慎重に手作りされています。![]()

作製風景をぱしゃり![]()

1リットルのメスシリンダーに量った試薬をいれていきます。

スターラーと呼ばれる試薬を混ぜる機械に乗せて、全体が均一になるように混ぜていきます。

1回の凍結で30ml~50ml使うため、これで2ヶ月分くらいでしょうか。

これを分注(小分けして)して冷凍しておきます。

たくさんできました!しばらくはこれで安心![]()

どーもー東日本分場です![]()

先日ふっとしたタイミングでこんなものを見つけました![]()

おーう![]() 小ぶりですがスズメバチが巣を作っているじゃありませんか

小ぶりですがスズメバチが巣を作っているじゃありませんか![]()

ここは分場メンバーが車を停めているすぐそこで、毎日ここを通っておりますが今まで全く気づかなかったことに驚きました(笑)

見上げないと視界には入らないけれど、それなりの存在感がありますので・・・

ところでスズメバチの巣は何で出来ているのでしょう![]() ?

?

正解は木の繊維です![]()

木を噛み砕いて唾液と混ぜてペースト状にし、大顎と前肢を使用して薄く延ばしながら表面に貼っていくそうです![]()

![]()

![]()

まるで左官職人ですね![]() そして芸術作品です

そして芸術作品です![]()

働きバチがあちこちで巣材を集めてくるため、材料の違いからあの特徴的な模様ができます![]()

この模様にはハチの種類によって特徴があるので、種類を判別するのに役立ちます![]()

模様から判別すると・・・分場に巣を作っていたのはキイロスズメバチのようです![]()

気づいていなかったころは何ともなかったのですが、存在を知ってしまうと無駄にビクついてしまいます![]()

と、いうことでハチさんにはかわいそうですが巣を取ってもらいました![]()

巣が無くなっても何匹かのハチが名残惜しそうにその場を飛んでいました![]()

ハチさんごめんね![]()

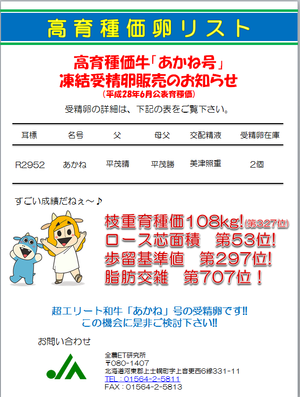

超高育種価牛「てつせん」号および「ひらしげみ18」号と,高育種価牛「あかね」号の凍結受精卵を販売します。

交配精液等の詳細は下記のチラシをご覧ください。

ET研究所に北中音更分室が出来ました![]()

ここは士幌町にある北中音更小学校だったところで、今年3月廃校になった校舎を利用しています。

本日はここで開講される全農繁殖義塾の開所式でした。![]()

ET研究所繁殖義塾研修生からのやる気あふれる挨拶がありました![]()

さらにここでは契約採卵の採卵牛を集めて採卵を行う予定です。

受精卵の需要が高まっている今、新たな供給ルートとしてまた、生産者の新たな収入源になることが期待されています![]()

ますます進化するET研究所!!