七夕

タイトルを見て「ん?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

北海道では七夕は8月7日なのです。

今日、十勝新ETシステムで外を走っているとちらほら七夕チックなものが。。

そんな七夕の今日、十勝はとても暑い日でした。

↑とある育成牧場ですが、外の連スタにもファンがついています。

↑とある育成牧場ですが、外の連スタにもファンがついています。

同じ牧場で、牛の後方にあるこのヒモ↓何に使われているか分かるでしょうか?

答えは牛を捕まえるためでした。

連スタにつながっており、牛が首を入れた瞬間に引っ張ってやるとのこと。

各農場いろいろ工夫されています![]()

タイトルを見て「ん?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

北海道では七夕は8月7日なのです。

今日、十勝新ETシステムで外を走っているとちらほら七夕チックなものが。。

そんな七夕の今日、十勝はとても暑い日でした。

↑とある育成牧場ですが、外の連スタにもファンがついています。

↑とある育成牧場ですが、外の連スタにもファンがついています。

同じ牧場で、牛の後方にあるこのヒモ↓何に使われているか分かるでしょうか?

答えは牛を捕まえるためでした。

連スタにつながっており、牛が首を入れた瞬間に引っ張ってやるとのこと。

各農場いろいろ工夫されています![]()

はじめまして![]()

全農ET研究所 東日本分場です!!

ボスの要望により、東日本分場もブログに参加することになりました![]()

よろしくお願いしますm(_ _)m![]()

つい先日、群馬県での受精卵移植師の講習を終え、茨城に帰ってまいりました。

講師の方々、受講生のみなさんには本当に良くしていただきました![]()

県外受講生ということで、多々ご迷惑をおかけしましたが、

無事に試験を受けて帰ってこられました。

結果は・・・まだです![]()

合格通知が来てくれることを願っています・・・![]()

落ちてたら・・・私はどうなるんでしょうか?

怖くて聞けません。

それはさておき、先日、場内での移植がありました。

うちのボスががんばってましたよ!!

若手に負けじと頑張っています![]()

私も無事に合格通知がくれば、

あとは数をこなすのみです![]()

おじさまたちに負けないよう、頑張りたいと思います![]()

![]()

今後もブログに参加したいと思いますので

東日本もよろしくお願いいたします![]()

今日は、ET研の若手たちが住んでいる町、士幌町について紹介します。

人口は6500人、よく隣の上士幌町と間違われます。

一番有名な名産はじゃがいもです。

士幌町で一番の不思議スポットといえばこちら。

まだよくわからないと思います。

だんだん近づいていくと・・・

!?

!?

アパートの並ぶ住宅街に、ドライブスルーの洗車場が!

さて、ここでクエスチョンです。

この洗車場は、どうしてここにあるのでしょうか?

さあ参りましょう、

士幌フシギ、発見!

答えは来週。来週もまた見てね!

では誰も覚えていないでしょうから

今言います。

これはまわりのアパートを所有しているオーナーが、入居者の

ためにつくった洗車場なんだそうです。

入居者は洗車カードをもらっていて、それでタダで洗車できるようです。

一昨日付近の住民の方から聞きました。

他のアパートとの差別化で洗車場をつくるというのは、

日本で、いや世界でもここだけではないでしょうか?

(他に知っている人がいたら教えてください。)

オーナーのアパート入居者以外の、一般の人にも有料で開放すれば

投資資金の回収が早くなるであろうに、あえてそれをやらない

心意気は見事です。金儲けじゃない、福利厚生なんだ、という

気持ちが伝わってきます。オーナーは誰か知りませんが。

士幌に来たら、是非探してみてください(?)

またまたレディースメンバーがお誕生日を迎えられました![]()

そして新人の女の子も誕生日を聞く間もなく過ぎてしまっていたそうで・・・

2人合わせたお誕生日会を開きました![]()

冬生まれが多いので、しばらくお誕生日会はご無沙汰でした~![]()

今回はメンバーも増えたこともあり、ナイタイのレストハウスでご馳走をいただきました![]()

ボリューム満点弁当ですね![]()

まるで女子とは思えませんね(笑)

レディースメンバーの1人が牛乳プリンを作ってきてくれました![]()

とってもおいしかったのですが、食べ過ぎでお腹がはち切れそうでした・・・

ちなみにプレゼントは石鹸やシャンプー、ボディークリームなどの

バスアイテムのギフトセットでした![]()

女子心を鷲掴みなギフトボックスですね![]()

女子へのプレゼントにおすすめです![]()

研修にこられる方から移植後に何かホルモン剤は投与していますか?と聞かれることがよくあります。

ET研では移植後にhCG製剤やGnRH製剤を投与することもあり、黄体の機能促進によるP4強化を期待しています。

一方で、その効果についてはどの程度のものなのかは判断が難しいところで、個人的にはおまじない的な気持ちで使用していました![]()

今月号の臨床獣医という雑誌にホルモン剤による牛の繁殖管理という特集が組まれていて、この疑問に答えてくれていました![]()

記事によると

発情後5~7日のhCGおよびGnRHの投与は排卵を誘起し、その後の血中P4濃度が上昇する。また、受胎率の改善がみられる報告がある。

とここまでは良く知られているところで、続きを読むと

GnRHにくらべhCGのほうが血中P4濃度を速やかに上昇する。その理由はhCG自体がLH作用を示すことと、半減期が長いため既存の黄体も刺激する![]()

と書かれており、要はhCGのほうが効果が高い![]()

ということのようです。どちらを選択するか判断に悩むこともありますが、その作用機序も絡めて理解することができスッキリしました![]()

しかし、記事にも注意をしてありましたがhCGを35日間隔で繰り返し投与すると抗体が産生されることから、高頻度の使用はしないようにする必要があるようです。

まとめると、基本はhCGで投与歴が浅いものはGnRHほかを処置することで受胎率がよくなるかもしれない、ということですね![]()

ET研究所は、ナイタイ高原牧場のふもとにあり、

晴れた日にナイタイ高原牧場の展望台に上ると十勝平野が一望できます![]()

つい先日、![]() にゆかりのある?土地を旅行したとき、ふとどこかで見たような景色だなーと思い、

にゆかりのある?土地を旅行したとき、ふとどこかで見たような景色だなーと思い、

眺めて写真を撮ると・・・。

さて、どちらがナイタイ高原からの眺めでしょうか![]()

暑い日が続きますね。

といってもブログを書いている私は日本にはおりません。

生産課は現場業務の都合上、全員がいっせいにお盆休みを取ることが難しいため、

休暇を7月にいただいております。

現在いるのは、、、バリ島です。

充電してまた仕事に取り組みたいと思います![]()

↑バリの牛です。小さくてかわいらしいですね。

↑バリの牛です。小さくてかわいらしいですね。

昨日、ET研究所のある方の送別会を行いました。

ET研を長年支えてくださった方です。

ET研を長年支えてくださった方です。

自分もたくさんのことを教わりました。

↓ 記念品を贈呈しています。

引退された後も、どうぞお体にお気をつけて

引退された後も、どうぞお体にお気をつけて

元気にお過ごしください。

長い間お世話になりました![]()

どうも~ママチャリ同好会です![]()

今回はET研と種豚育種研究室の合同チームで

更別のサーキット場で開催されました

全日本ママチャリ8時間耐久レースに出場しました![]()

「全日本」ですよ~人生で初めて全日本大会に出ました~![]()

(予選大会はないんですけど・・・)

男女混合の最高10名までのチームで1つのママチャリを交代で乗り、

8時間で3.4kmのコースを何周できるか競う耐久レースです![]()

中には本物の方々も・・・

ん?でも仮面ライダーや学生服の方もいますね![]()

色々なコスプレをしているチームもいて、それを見るのも楽しいのです![]()

(スターウォーズやガンダム、セーラームーン、初音ミクなどなど)

我々もがんばりまーす![]()

けど腹が減っては戦が出来ぬので、とりあえずバーベキューしちゃおー![]()

このように自分が走る時間以外はバーベキューも楽しむことができます![]()

ところでママチャリといえどもなめてはいけませんよ![]()

みんな本気です![]()

自分との闘いです(笑)

最初は1人1周交代でママチャリをつないでいきました![]()

3.4kmのコースのスタートとゴール付近は登り坂になっているので、

特に疲れ切った最後の坂が辛く、走り終わった後はおしりや太ももがつりそうになりますし、

筋肉がプルプルするのです![]()

そのうち1人2周に挑戦するツワモノも・・・

イケイケーーー![]()

いい年して熱くなってしまいました(笑)

結果は総合:108位/211チーム

ママチャリクラスでは:74位/155チーム

周回数:64周

ベストラップ:6:37.2(我らがエースH君です、さすが!)

ET研から応援に来て下さった方々もいましたし、(ありがとうございます)

なんだかチームワークがより一層深まった気がします![]()

全てを出し切って8時間戦った参加者の方々お疲れ様でした![]()

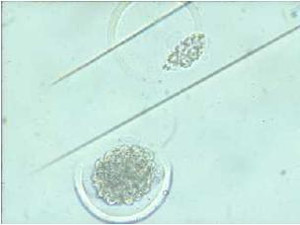

これです。

最近はX精子も普及してきましたが、

超人気どころの種雄牛のX精子は製造されないのが普通です。

なので現在も、「受精卵の性判別」の御依頼を多くいただきます。

そこで、一番気になることは「その後の受胎率」ですよね?

上のように「バチーン![]() 」と細胞を切り取るので、

」と細胞を切り取るので、

受精卵にとってはかなり大きなダメージがあることでしょう。

また、実際にET研の実験室を見学していただく方には、

必ず「受精卵の性判別」を行う顕微鏡の前で、性判別の説明をさせていただきますが、

最も多い質問が「受胎率は?」です。

私は自信を持って、

「80%は超えますよ」

とまじめな顔でお応えしていますが。。。

そこで、年度ごとの性判別受精卵(新鮮のみ)の受胎率を出してみました。

10年前(平成15)年のファイルをひっくり返して、

60日目受胎率を出すと77.5%でした。

ありゃ?

そこで、平成15年以降10年間の年度ごとの成績を計算してみると、

最高年度85.7%

最低年度は70.3%

そして約10年間の平均60日目受胎率は。。。。

83.7%

今後もまじめな顔をして

「80%は超えますよ」

と言わせていただく予定です。

しかし、ダメージを受けているにもかかわらず、

性判別受精卵の受胎率は高いですね。

なぜでしょう?

恐らくですが、我々は

①性判別を行う受精卵は高品質のみ

を徹底しています。

また、

②透明帯が切れているため、孵化しやすい

のも影響しているかもしれません。

あと、この「受精卵の性判別」で、

雄判定が出ることはもちろん残念なことですが、

考え方をかえると、

受精卵の段階で雄を排除できるツールとしてご利用いただいてはどうでしょうか?

「受精卵の性判別」に対するご要望・ご質問等、お待ちしております。

今回は徳島県でのPRIDinでした![]()

今時期はいつものことですが、やはり本州は暑い![]()

気温は30℃をゆうに超え、暑熱ストレスの指標となるTHIは75にもなり厳しい暑さとなっていました。

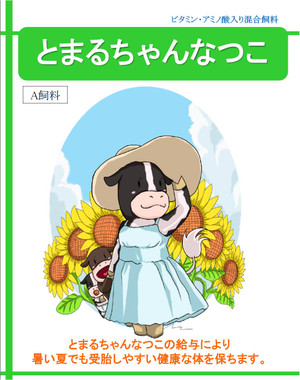

そこで今回は全頭にとまるちゃんなつこを給与してもらっています

ETとなつこの効果賀どの程度見れるか、楽しみですね

先日、鹿追町を走っていると・・・

写真の牧草はスタックサイロに詰めるとのことでした。

二番草の刈取りを行っていました。刈取り直後は天気も非常に良かったので、

きっといいサイレージになってくれることでしょう![]()

畑で牧草として育ってくれる分にには良いのですが、道端に生える草ももちろんあります。

先日、ブログで紹介したように、研究所でも雑草刈りを行いました。

非常に草刈ってめんどくさいですよね・・・![]()

・

・

・

![]()

![]()

野良羊![]()

と思ったのですが、もちろん首輪もつけて、つながれていました。

見事に雑草が刈られて(食べられて)いました。

かわいいし雑草も食べてくれるし、まさに一石二鳥![]()

ET研でも導入したい・・・かも。

レプトスピラ感染症という病気をご存知でしょうか?

グラム陰性の細菌が原因で、

流産や繁殖障害の原因にもなります。

乳牛の全国的な抗体調査では、約30%の農場が陽性を示し、

特に北海道では50%の農場が陽性であったとの報告もあります。

最近、この牛レプトスピラに対するワクチンが日本で発売開始されたようです。

これは大いに注目です![]()

農場の受胎性、生産性向上に貢献する可能性大ですね。

ブログをご覧の方で実際もう使われている方はいらっしゃいますか?

今日は朝から草刈りがはじまりました。

草刈りをする方が、牛舎まわりの草を刈っている途中、

牛舎の黒毛和牛たちは「なんだ なんだ?」と、

黒山の牛だかり。

興味津々に草を刈る様子を眺めていました。

「その草、刈った後私たちにちょうだいよ」

なんて言ってるみたいです。かわいいですね。

写真にとってみたものの、

・・・黒くてよくわかりませんね

・・・黒くてよくわかりませんね![]()

こんにちは![]()

ET研ワンダーフォーゲル同好会です![]()

しばし活動は休止しておりましたが、久しぶりの登山に出かけました![]()

今回の山は新得町にありますサホロ岳でーす![]()

最初からけっこうな急斜面でしたが、ここからスタートします。

サホロ岳には2種類のルートがあるようですが、

今回はスキー場側からではなく、狩勝峠側から登りました。

こちらのルートで行くと、サホロ岳までに

小高い山(ポコと言うらしいです)1つとその先にある桜山を越えねばなりません![]()

アップダウンを何度も繰り返すので足にきます![]()

ポコを超えると無事に標高950.5mの桜山に到着いたしました![]()

この桜山、サホロ岳のおまけだろ~っとなめてはなりません![]()

全て終わってから考えてみるとこの桜山登頂が一番の難所でした(笑)

登り坂が長いのです![]()

足元には枯れた笹が敷き詰められており、けっこう滑ります![]()

どんどん足の筋肉が疲労していきますが、行きはまだ元気な感じですけどね・・・

さぁ、桜山を少し下ったらとうとうサホロ岳に挑みます![]()

上の写真の山がサホロ岳です。

本日は天気にも恵まれて本当に山が綺麗ですね![]()

そして、とうとう頂上に到着いたしました~![]()

写真が見づらいですが、標高1059.5mありますね。

頂上では定番の握り飯ランチですよ~![]()

あ~~~おいしかったですね~~![]()

頂上からの眺めです![]()

写真で見るとモヤがかかって見づらいですが、実際はもっとよく見えましたよ![]()

頂上から市街地や畑、遠くの山々も綺麗に見えて気持ちがよかったです![]()

さて、私が来た道を振り返ってみると・・・

げげっ![]() いつの間にこんなに歩いてきたんだ

いつの間にこんなに歩いてきたんだ![]()

スタート地点が全く見えませんし、よくこんな所まで歩いて来たなと驚いてしまいました![]()

こう見るとかなり遠く感じますが、実はスタート地点から5kmしか離れてないようです。

休憩が終わり下山し始めると、行きの登り&下りで受けた筋肉疲労が顕著に出始め、

下り坂で自分を支えてくれる肝心な太ももと膝が崩壊してきました(笑)

膝は大笑い~~~![]()

まぁ、そんなこんなんで楽しい登山となり、

帰りは温泉にも入ったので心も体もリフレッシュできました![]()

興味のある方は是非登ってみてはいかがでしょう?

気持ち良いですよーーーー![]()

隣町の鹿追町では生産者の方々が受精卵に関する知識を広めようと勉強会など様々な取り組みをおこなっています![]()

ET研究所にもよく採卵や勉強会に来られていて、現場での要望や問題点を聞くことも多く、我々も勉強になっています![]()

先日、この勉強会のグループの方からお声がかかりまして、生産者の方々とET研の職員とでバーベキューをおこないました![]()

ET研からは現場担当の者と、今年入会した新人で参加させていただき、交流を深めることができました![]()

この鹿追町エンブリオリサーチアソシエーションの特徴ですが、とにかく若い生産者の方が多くメンバーの中心は20代の方々というのが驚きです![]() そのため、いつもETに関する意見や疑問を活発にしていただいています

そのため、いつもETに関する意見や疑問を活発にしていただいています![]()

ET研も若いメンバーが増えましたので、このような機会を大切にしてお互いに高めあっていきたいですね。今後ともどうぞよろしくお願いいたします![]()

スウイートネス フイーバー エキスポに、ブラッドニック(X精液)を授精した3卵は、

完売となりました。

受精卵販売を了承していただいた吉田牧場の皆様、

リストを見ていただいた皆様、問い合わせをいただいた皆様、

販売に関わった皆様、ありがとうございました![]()

近日、新たなる受精卵をご紹介できるよう調整中ですので、

これからもよろしくお願いいたします![]()

今年も我々の健康診断の日が近づいてまいりました。

さて、ある方々は毎回試練を乗り越えなければなりません。

そうです、5年ほど前から始まったメタボ検診です。

最近、父親のメタボが孫の代まで遺伝するかもしれない

といった報告がでました。

http://www.fasebj.org/content/early/2013/07/10/fj.12-224048

まだマウスで調べられただけのようですが。。

わがET研究所ドナーのメタボ気味な個体は

ご覧のようにラウンダーで回っております。

高知に帰省して参りました。

そこで撮った田んぼの写真がこれです。

そして下が先々週ご紹介した十勝の小麦畑の写真です。

いや~そっくりですね。・・・と言いたいところですが

写真で比べるとあんまり似てませんね・・・![]()

稲の方は、もうちょっと日数がたてば、小麦の写真に

近づくんでしょうか・・・?

そして昨日撮った小麦畑の写真がこれです。

1週間でもう黄色くなってる!

1週間でもう黄色くなってる!

稲より全然早い!

稲の方は、これからいくつかの台風を乗り越えねば

なりません。

そして農家さん、小麦も稲も収穫、大変だと思いますが

頑張ってください!

先週宮崎から生産者の方々がET研にいらっしゃいました![]()

北海道はかなり涼しかったのではないでしょうか![]()

お話し中ちょっとお邪魔して写真を撮らせていただきました(失礼しました)

次の日には朝早くからET研にお集まりいただき、

採卵や検卵等見学していただきました![]()

ET研職員が奮闘している姿(![]() 笑)を見てもらい、

笑)を見てもらい、

質問もたくさんされていたので、興味を持っていただけてよかったです![]()

ET研で生産した受精卵を購入した方もいらっしゃっていたようで・・・

ありがとうございました![]()

皆様、今後もET研究所をよろしくお願いいたします![]()

ET研究所では科学雑誌や畜産関係の雑誌、獣医学の雑誌を購読しています。

そのうちの1つにホーズデイリーマンという酪農に関する情報が満載の米国の雑誌があります![]()

繁殖に関する最新の情報が載っているだけではなく、飼料や経営のことなど普段は知る機会の少ない情報が充実しているため、酪農に関する知識を得るのに重宝しています![]()

そこで、そのホーズデイリーマンに載っていた繁殖に関する記事について紹介してみたいと思います。

【受胎の悪い牛には追加処置が必要】

ざっくりと紹介しますので、詳しくは本誌をご覧になってみてください![]()

内容をまとめますと

分娩後に無排卵の牛の割合が増えている![]()

そのため発情同期化処置による定時人工授精がおこなわれるが、その際に黄体がない場合、黄体がある場合よりも、受胎性が低い![]()

CIDRを併用すると、黄体がない場合でも定時人工授精の受胎性が向上する![]()

一方、黄体がある場合はCIDRを併用しても受胎性は向上しなかった![]()

このことから、同期化処置や定時人工授精をおこなうにあたっては黄体の有無を確認することが重要であり、それをもとに適切な処置をおこなう必要がありそうです![]()

授精前に十分プロジェステロンに感作させることが高い受胎性には必要であることがわかります。

受胎性のわるい牛には少しの手間をかけるてやることで、受胎性はぐっとよくなるのかもしれませんね![]()

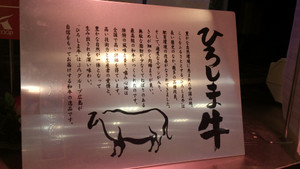

先々週、広島県に行ってきました![]()

仕事の準備が悪く、帰りの飛行機に乗り遅れるというトラブルもありながら

広島を堪能してきました(写真と乗り遅れは一切関係ありません)。

打ち合わせ後の名物広島焼き。F課長、ありがとうございました![]()

そして話は事務所に貼ってあった広島県の県有牛から黒毛和種の話へ。

どうも、ひろしま牛というブランドがあるらしい。

しかも近所のJAで販売していると。

地元で育ち、肥育されたのが条件のようで、

販売しているお肉の生産履歴が並んでいました。

また、JAの中に本格的なお肉屋さんもあり、はかり売りをしておりました。

(肝心のお肉の写真が・・・ありません![]() )

)

上士幌町にもナイタイ和牛というブランドお肉があり、

地元JAにコーナーもあるのですが、広さが段違いでした。。。

上士幌と牛肉の消費量に違いはあるんだろうけど、うーん、牛肉に力を入れておられる![]()

負けるなナイタイ和牛![]()

先週新ETシステムで鳥取にお邪魔しました。

到着空港は訳あって出雲空港です。

今回同期化処置頭数は16頭でしたが、

暑さの影響か、移植できたのは10頭にとどまりました。

好成績を期待しております。

例年のことですが、夏場は黄体が形成されなかったり、

発情が来なかったりする牛が増加します。

(今回ET当日は大雨でした。。)

夏場のヒートストレス対策は

乗り越えなければいけない必須の課題ですね。

以前ご紹介しましたが、ヒートストレス対策の飼料添加物というのも販売しております。

http://etken-blog.lekumo.biz/et/2013/06/post-dda6.html

夏場の生産性向上にご活用ください。

7月27日のママチャリレース出場のために、ママチャリで

士幌を走りまわっております。

車ではまず通らない小さな道に入ることもよくあります。

すると・・・おや?

駅?士幌には駅なんてないはず。

運動で意識がもうろうとして幻覚が見えているのか・・・

写真右の建物に近づいてみると・・・

うーん、幻覚にしてはリアル・・・

まわりを見渡すと、立て看板がありました。

それによると、ここは記念公園で、廃線となった士幌線を

記念し、保存しているのだとか。

大正14年に開通したそうですが、利用者減少により、

昭和62年(1987年)に廃線となったそうです。

華やかなりし夢のあと、何だか、もの悲しい気持ちになりました。

役目を終えて静かにたたずむ列車。

町のいつもと違う一面が見れるのが、自転車やランニングのいいところ

ですね。

とうとう夏本番という感じになってまいりましたね![]()

こちら上士幌町でも本州に負けじと本日は最高気温30.7℃を記録したみたいです![]()

そこで今日は「Reproduction」に掲載された論文を紹介いたします![]()

夏と言えば暑熱ストレスに悩まされますね![]()

夏場の高温環境は卵子の品質、受精、発生等に悪影響を及ぼし、

受胎率低下の原因となっております。

今回紹介する論文では、ウシ卵管内での初期胚の輸送に重要な役割を担っている

「プロスタグランジン(PG)」の高温環境下による分泌異常が夏場の受胎率低下の

原因の1つであるということが発表されておりました![]()

受精後の初期胚は卵管平滑筋の蠕動運動によって子宮へ輸送されます。

「PGE2」は平滑筋の弛緩、「PGF2α」は収縮作用を示し、

蠕動運動はこの2種類のPGの働きにより引き起こされます。

今回の試験では、単離した卵管上皮細胞のPGE2分泌や、

PGE2合成酵素の発現、ならびにPGE2合成酵素を活性化する

「熱ショックタンパク質90」の発現が高温環境によって増加することを証明しました![]()

その一方、PGF2αの分泌は高温の影響を受けなかったことから、

夏場の酷暑によって2種類のPG分泌バランスが崩れ、

卵管の弛緩と収縮が交互にバランス良く起こらないため、

初期胚の輸送に悪影響が及び、不妊となる可能性が示されました![]()

さらに熱ショックタンパク質90は全身の細胞に発現するタンパク質で、

細胞内に存在する100以上のタンパク質活性に関与することが明らかとなっています。

そのため、卵管以外の器官でも夏場の酷暑が

熱ショックタンパク質90を通じて何らかの影響を与え、

ウシの健康に悪影響を及ぼしている可能性があるとも報告しておりました![]()

この発表から夏場の受胎率低下予防や改善のための新たな標的として

卵管内のPG分泌異常の改善が考えられますね![]()

夕方になると少し涼しくなりましたが、これからが夏本番ですね![]()

今週は暑くなるようですが体調に留意しつつ、がんばりましょう![]()

明日は鳥取での移植日です。

そこで今日は島根空港経由で米子市へ移動でした![]()

今朝採卵した受精卵をチルド保存して明日の移植に挑みます。ちなみに今日の鳥取の気温は30℃以上、湿度も高めで十勝に比べかなりの不快指数です![]() 牛もダメージがあるかもしれませんが、北海道で採卵した受精卵は暑さのストレスに曝されていませんので高い受胎性が期待されます。ETが有効であることをPRするチャンスでもあるので高受胎率を目指して頑張ります

牛もダメージがあるかもしれませんが、北海道で採卵した受精卵は暑さのストレスに曝されていませんので高い受胎性が期待されます。ETが有効であることをPRするチャンスでもあるので高受胎率を目指して頑張ります![]()

本日、ホルスタイン優良受精卵のリストを更新いたしましたので、ぜひご一読を![]()

ET研究所ホームページは→→→コチラより。

優良ホルスタイン受精卵は、期間限定の提示となっております。早いもの順ではございませんが、

一定の期間が過ぎましたらリストから下げさせていただきます。ご容赦ください。

ホルスタイン優良受精卵の詳細は、↓↓↓

https://cp11.smp.ne.jp/zennoh/embryolist3365835310.pdf

↑↑↑こちらより。

今回は、ホルスタイン優良受精卵としては“初”の、X精液を使用して作成した

受精卵となっております。

貴重な3卵、提示を許可していただいた上士幌の吉田牧場様、ありがとうございます![]()

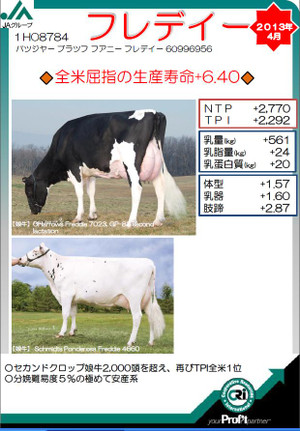

さて本日は、先週の「全農ET研、乳牛凍結精液の販売を開始!」に記載した、

CRI社乳牛凍結精液の詳細をPDFファイルで紹介させていただきます![]()

( ↑フローレス、セコイア、パドロツク、スーパー)

( ↑マツセイ、フレデイー)

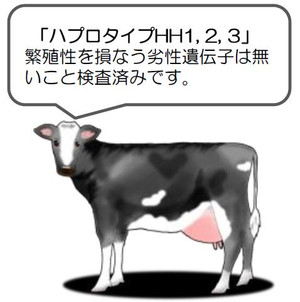

さてさて、中の説明をよーく見ると![]() 、

、

シツコイ位に

「ハプロタイプHH1、2、3」繁殖性を損なう劣性遺伝子はないこと検査済みです。

と書かれていることにお気づきでしょうか?

↑これです、非常に重要なんですよ![]()

近年の研究において、

HH1、HH2、HH3という3種類の遺伝子変異が発見されました。

(ホルスタインハプロタイプ1を略してHH1)

同一変異をもつ父と母

(たとえば、HH1同士の父と母、HH2同士の父と母、HH3同士の父と母)

の交配では、早期胚の死滅が起こり不受胎となるそうです![]()

さらに、

「父」と「母の祖父」にHH1が存在すると、受胎率が3.1%低下する![]()

同様にHH2が存在すると、受胎率が3.0%低下する![]()

同様にHH3が存在すると、受胎率が3.2%低下する![]()

ことも報告されています。

上記が「母の祖父」ではなく「母の父」になると、

さらに受胎率が低下するかもしれませんね。

我々は日本国内における受胎率を少しでも高めていきたいため、

このような遺伝子変異をもつ凍結精液の使用は推奨しておりません。

(注:CRI精液は都府県限定の取り扱いとなります。北海道はGH供給)

暑いですね。

十勝でもここ数日は日差しが強く、夏が始まった感じがします。

6月30日の日曜日にママチャリレース(7/27)に向けての練習として、軽く自転車で

士幌町内をまわりました。下の写真はその時に撮影したものです。

真ん中くらいにびっしり生えているのは何だと思いますか?

そう、小麦なんですね。

今十勝では至る所でこういう畑が見られます。

遠くから見ると、稲に見えませんか?

私は初めて見たときに、十勝にも水田があるのかと思ってしまいました。

水田も本州では今くらいの時期に青い稲穂をつけていますよね。

本州ではなかなか見ないと思いますが、麦畑です。

ET研のある方に教えていただきましたが、もう少ししたら収穫なのだそうです。

早いですよね。稲と比べると、もう収穫なの?というイメージですが、

種自体は去年の秋にまいているのだそうです。

1年に1回の、念願の収穫の時が近づいているのですね。

北海道に住んでのべ10年、小麦は秋にまくものだと

やっと知ったのでした。

(春にまく種類もあるそうです)

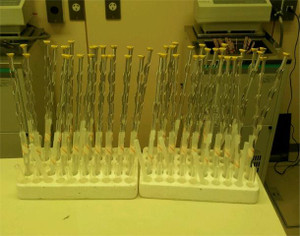

今日も朝から採卵の日でしたが、採卵頭数は20頭でした![]()

私達は採卵→検卵→胚の選抜→凍結まで3時間以内という

時間制限を設けており、限られた人数で

作業をこなしていかなければならないため、

採卵の日は朝からみんな大忙しです![]()

![]()

そして本日は大漁でございまして・・・

なんと凍結胚が162個も取れました![]()

![]()

![]()

凍結は2人で行っており、凍結液に胚を浸けた瞬間から30分以内に

植氷(凍ったピンセットでつまみ、氷を走らせる)しなければなりません![]()

凍結の簡単な手順としては、

①凍結液で胚を3回洗浄

②それぞれの胚のステージとランクを記録用紙に記入

③ストロー内を3回洗浄し、ストローに胚を充填

④熱シールで封をして、ストローにラベルを付ける

④は補助の方が行ってくれますが、

162個もの胚を1つ1本のストローに詰めるのは大変です~![]()

ご覧のように凍結機内は超満員です![]()

当然1回では終了しませんので、2回に分けて凍結を行いました![]()

こちらも満員御礼~~~![]()

ET研には凍結機が3台あるのですが、1台不調なためお休み中です![]()

なので凍結は2回までしかチャレンジできず、

凍結可能個数も3台の凍結機が使える場合と比べると当然少なくなります![]()

1台はいつ復帰するのでしょうか・・・早く帰って来て欲しいなーっと![]()

凍結終了後のストローを保存するケーンの数も今日は半端ないです![]()

太いケーンには3~4本のストローが入ります![]()

それがこの数・・・

う~ん、お疲れ様でしたぁー![]()

最近は梅雨真っ盛りで、ジメジメした日が続いています![]()

梅雨が過ぎれば夏が到来、と喜んでいられないのが最近の酪農の現場です![]()

夏の暑熱ストレスにより牛の受胎率が壊滅的になり、授精をすることもばかばかしくなっている今日この頃、なんとかしたいという生産者の方々の声を受け、ついに新たな暑熱対策用の添加剤が登場しました![]()

その名も とまるちゃん なつこ です![]()

以前紹介しました受胎改善用添加剤とまるちゃんのパワーアップ版で、とまるちゃんの有効成分そのままに体温を下げる効果のあるルーメンバイパスナイアシンを加えてあります![]()

昨年夏に実施した試験では、添加剤の給与群では非給与より有意に直腸温が低いという結果が得られています![]()

↑ 昨年夏に佐賀県にておこなった試験結果(パンフレットより)

今年の夏、なんとか1頭でも受胎させたいとお考えでしたら、とまるちゃんなつこを是非ご検討ください。また、暑熱期はAIよりもETのほうが受胎性が高いことがわかっています。とまるちゃんなつことETの併用で暑熱対策もバッチリです![]()

とまるちゃんについてのお問い合わせは科学飼料研究所まで![]()

科学飼料研究所 動薬部販売企画課 TEL:027-347-3223

後継牛を増やしたい。。。

何とかもう1産させて搾りたい。。。

できればX精子で。。。

などお考えの農家さんに是非お勧めしたいのが、

牛受精卵・精子注入用カテーテル「YTガン」です。

モニターでご使用いただいた方々、またはET研職員の使用後の感想は以下の通り

●チューブを子宮角内に押し出す時の抵抗が小さいから、スムーズにETできる!(ET師49才)

●経産牛のETには最強のツールですね(獣医師45才)

●チューブに適当な堅さがあるから子宮角の湾曲に沿って内膜を傷つけず深部に注入できる!(ET師42才)

●先端金具の接合強度が強いから、先端が子宮内に落ちる可能性が極めて低くて安心!(獣医師32才)

●新人の僕も簡単にETできたッス!(ET師20才)

私も実際にETで使ってみましたが、「ホッホー」っと笑みがこぼれます![]() 。

。

是非一度、お試しください。

また、X精子の受胎率改善にも貢献してくれるのではと期待が膨らんでいます。

その結果については今後検証し、紹介させていただきます。

YTガンの詳細は以下のファイルをご覧ください。

(注:AIでのご利用は、0.25ccストローのみとなります)

ご用命・お問い合わせは、

全農ET研究所

TEL:01564-2-5811、FAX:01564-2-5813(担当:竹内、太田)

までご連絡ください。

現在の酪農情勢(全国の平均産子数:2.6産、都府県における分娩間隔449日)を改善し、

少しでも生産者の経営を向上させるため、

我々全農ET研は、

受胎性が高く![]() 、

、

さらには生産寿命の延長が期待できる![]()

「米国CRI社」の優良乳牛凍結精液の

取り扱いを都府県限定(北海道はGH供給)で本年4月1日より開始しました!

以下にそのラインナップを紹介します。

|

種雄牛 |

父 |

NTP |

TPI |

PL |

SCE |

ポイント |

備考 |

|

フローレス |

トイストーリー |

+2,757 |

+2,034 |

+2.50 |

7% |

乳器改良に! |

Xあり |

|

セコイア |

ボリバー |

+2,592 |

+2,066 |

+4.20 |

7% |

SCRが+3.2! |

Xあり |

|

スーパー |

ボリバー |

+2,110 |

+2,107 |

+6.10 |

7% |

搾乳性高評価! |

Xあり |

|

フレデイ |

オーマン |

+2,770 |

+2,292 |

+6.40 |

5% |

TPI全米第2位! |

|

|

ヒル |

シヨツテル |

+2,726 |

+2,237 |

+4.20 |

8% |

体型改良に! |

|

|

パドロツク |

マリオン |

+1,996 |

+1,961 |

+2.70 |

6% |

乳器優れたアウトクロス! |

Xあり |

|

マツセイ |

マスコール |

+3,432 |

+2,239 |

+2.90 |

8% |

乳成分優れたアウトクロス! |

NTP:日本の総合指数、TPI:米国の総合指数、PL:生産寿命、

SCE:種雄牛の分娩難易度、SCR:種雄牛の受胎率、X:性判別雌精子(90%の確率です)

追記:X精子のみですがシュアファイヤー(ポイント:肢蹄+2.47)の取り扱いもございます。

今年4月に公表された米国の乳用種雄牛評価成績 (Red Book、通称:赤本)では、

TPIトップ10以内に何と4頭もランクインさせたCRI社ですが、

そこで飼養されている種雄牛の中から受胎性が高いもの![]() 、

、

生産寿命の延長が期待できるもの![]() を厳選し、

を厳選し、

都府県限定でお届けすることになりました。

ご希望の方は、

JA全農ET研究所 東日本分場

TEL:0299-37-6155、FAX:0299-45-2711(担当:大野、板倉)

までご連絡ください。

今後は、各種雄牛の特徴について、

じっくりと紹介させていただきます!

↑米国ウィスコンシン州にあるCRI本社(以前は病院として使われていました)

↑非常にきれいな採精場

↑これらはすべて窒素タンクで、中には精液ストローがビッシリです![]()

最近すっきりしない天気です![]()

えぞ梅雨というやつでしょうか。

おかげで自転車レースの練習ができません![]()

雨を理由に練習をサボり放題ですね。やったあ![]()

さて、もうアップロードされてしばらくたちますが、ET研ニュース

6月号が出ております。AI,ET後にCIDRやオバプロンを入れると

受胎率が上がるのか、2種類の論文をあげて考えてみました。

ぜひご覧ください!

そしてET研ニュースを作成後に、「オブシンク法の

前後にPRIDを入れたら受胎率が良くなっている」旨の論文を

見つけました。Theriogenologyの2013年3月号と、新しめの論文です。

また、ET研ニュースでそのうちご紹介しようかと

思っております。AI、ET後にプロジェステロン徐放剤を入れるのは、

効果があるとする報告と、効果がなかったとする報告があって、

難しいですね![]()

なんだか最近豚ちゃん特集でお送りしております![]()

今日もいっきま~す![]()

![]()

卵巣から卵子を採取する方法としては、

注射器を利用して吸引する方法が一般的かと思います。

吸引するときは注射針を直接卵胞に刺すのではなく、

下の写真の様に卵胞から少し離れた所から針を刺して吸引します![]()

上の写真は牛卵巣ですが、牛卵巣は大きく、

卵胞と卵胞の間に隙間があるので、直接針を刺さないように吸引するのは容易です![]()

しかし、豚卵巣は以前ブログでも紹介しましたが、

卵胞がびっしりで突出したようについていました![]()

おおげさに言うとキイチゴのようですかね~![]()

注射器で吸引すると卵胞に直接針を刺さなければいけないことが多いので、

卵子のロスが多そうでした![]()

と、いうことで今回は別の卵子採取方法を行ってみました![]()

卵胞切開法(こんな名前でしたっけ?)

用意する道具

・メス

・鉗子

・ビーカー などなど

まず、卵巣を鉗子でぐいっと掴みます![]()

下の写真のようにビーカーの上で卵巣についている卵胞を

メスで切開していきます![]()

少し卵胞液が飛びますが、なるべくビーカーに採取するようにします![]()

最後に卵巣をじゃぶじゃぶと洗って終了です![]()

さて、注射器で吸引した方と卵子の取れ高を比較してみたところ・・・

切開法の方が卵子の収量は2倍だったそうです![]()

注射器での吸引も実は熟練した腕がないと意外と取りこぼしが多いものです![]()

手間がかかりますが、豚卵巣は特に切開法の方が

卵子の収量はアップするかもしれませんね![]()

は、3研究会(北海道牛受精卵研究会、東日本家畜受精卵移植技術研究会、

先週長野にETしてまいりました。

今回は羽田からレンタカーで行ってまいりました。

首都高の渋滞にも少しだけつかまりました。

今回実施いたしました農場は全農長野県本部の八ヶ岳牧場です。

http://www.nn.zennoh.or.jp/milk/farm/main.html

HPをご覧いただければお分かりになるかと思いますが、

農場体験を年間10000人以上受け入れられており、

食育にも熱心に取り組まれている牧場です。

朝早くからご協力いただきまして、牧場関係者の方々

本当にありがとうございました。

これからも全農ET研よろしくお願いいたします![]()

7月に更別で開かれるママチャリレースに参加することになったため、

5ヵ月ぶりに脚の筋トレを再開し、自転車での有酸素運動も行ったら、

すさまじい筋肉痛に襲われ、採卵場に入りたがらない牛たちを引っ張る時に

一人自分(の痛み)と戦う羽目になりました。牛![]() 達よ頼むから急に走り出すのは

達よ頼むから急に走り出すのは

やめてくれ![]()

さて今月のデイリーマンの中の「獣医療の現場から」が大変面白かったのでちょっと

ご紹介します。GnRHは実際どのくらい効いているのか検証してくれております。

詳しいことは本文を読んでいただくとして、かなりざっくりまとめると、

GnRHを投与すると6割くらいはちゃんと効果が出ているようです。

投与してから10~22日後くらいにそこそこ発情兆候が

出ているようです。卵巣静止が疑われるときに打つ時は

「気休め」くらいの気持ちで打っておりましたが![]() 、考えを改めました。

、考えを改めました。

とても勉強になりました![]() 。

。

先週ブログで紹介しました体外成熟培養後の豚卵子をその後体外受精しました![]()

さてさてうまく受精したかな・・・?

おーーーーっと卵割しております![]()

ご存じかもしれませんが、卵子は受精がうまくいくと細胞分裂していきます。

2細胞期、4細胞期、8細胞期・・・

どんどん分裂してやがて桑実胚というステージに達します![]()

桑実胚とは読んで字のごとくクワの実のように粒の集合体のようになります![]()

ぶどうの粒を小さくした感じですかね?キイチゴの方が分かりやすいかな・・・

細胞数は16-32個程度で、細胞1つ1つが確認できるような状態です![]()

その後細胞1つ1つの境目が明確ではなくなり、キュッと締まって1つの塊のようになります![]()

業界用語(?)では「コンパクションが起こっている」(小型化桑実胚)と言います。

・・・ん?ちょっとちょっとー![]() 豚ちゃん黒すぎです

豚ちゃん黒すぎです![]()

コンパクションが起こった胚をピックアップする作業をさせていただいたのですが、

長年牛受精卵を見てきた私でもただの黒い塊にしか見えず、

未受精卵と少し見分けがつかなかったですね![]()

ふぅーーーーこれは難しかったです![]()

その後順調に発育すると胚盤胞というステージに達し、

内細胞塊(胎子になる部分)と栄養膜(胎盤になる部分)に分かれていきます。

順調に発育しましたね~![]()

ですが、いつも言っているように黒く、大量の脂肪滴(脂肪の塊)が認められ、

どこが内細胞塊か分からないものも多かったですね![]()

牛受精卵の評価方法では非常に低ランクな胚です![]()

いや~つくづく牛と豚の受精卵は違うということを感じました![]()

最後に牛胚盤胞の写真をどうぞ![]()

いや~~、美しいですね![]() (笑)

(笑)

今日は4月に移植をした牛の妊娠鑑定に行きました![]()

さて結果は…受胎率60%は超えていたのでまずまずといったところでしょうか![]()

じつは最近ETの際に2卵移植を依頼されることがあります。

なぜ2卵移植か。まず2卵移植すれば基本双子が生まれます。つまり子牛の生産性は2倍です![]()

![]()

また、胚が2つあることで、母体側の妊娠認識が強くなり受胎率の向上も期待されるとか![]()

しかし良いことばかりではありません。

双子になればそれだけお産のリスクは高くなります。1説には単胎にくらべそのリスクは10倍とか…。

ただそのあたりも農家さんごとに向き不向き?があるようで難産ばっかりでもう嫌という方もいれば、普通に生まれるからどんどん2つ入れてくれと言われたりもします。

今回の農場ではあまりお産の事故はないようで、受胎率も70%弱なので概ね順調のようです。

子牛が小さいなど言われることもあり改善点はありますが、今後これらが改善されれば和牛の2卵移植を利用することで大きな利益を得ることも可能となるかもしれません![]()

和牛というと、みなさんはいったいどんな牛を想像するでしょうか。

先々週の日経にこんなニュースがありました。

「川崎重工業は稲わらからバイオエタノールを低コストで製造する技術

を確立したと発表した」

まだ先の話でしょうが、稲わらが原油価格と連動してくる可能性も長期的には

出てきますね。FRBが緩和縮小ムードですので、足元原油価格は低めに推移する

のでしょうが、為替が円安に傾けば円ベースでは値上がりですから、これに稲わらの

調達価格が連動するとなると、畜産農家さんは今よりも為替感応度が高くなってしまいます。

安定した収益を上げるには、高付加価値の和牛!・・・と肥育農家さんが考えれば、

和牛育成牛価格は高めのまま続くのかもしれません。(←ただの想像です)

和牛の頭数を増やすときは、ぜひウチの受精卵を活用ください![]()

ちょっと強引なまとめ方でしたね![]()

先週のブログで豚卵巣からの卵子吸引と検卵を行ったと書かせていただきましたが、

検卵で集めた豚の卵子がコチラです↓

写真だと少し見にくいかもしれませんが、

牛の卵子よりも卵丘細胞(卵子の周りを覆っている細胞のこと)が

少ないように見えました![]()

そして何より最初に思ったこと、それは

「黒い・・・![]() 」

」

豚の卵子は脂質の含有量が多いため黒いというのは有名な話でした![]()

しかし今日は人生で初めて豚の卵子を見ました![]()

今まで牛(豚よりは全然黒くないです)かマウス(かなり薄いです)しか

見たことがなかったのでその黒さに驚きです![]()

決して豚卵子をバカにしている訳ではありませんよ![]()

色黒も素敵ですよ![]()

![]() ・・・?

・・・?

でも、牛で言うところの変性卵と間違えてしまいそうなほどの黒さ![]()

そしてこの黒さ(脂質の多さ)は豚卵子の欠点でもありますね![]()

脂質の含有量が多いと低温に対して弱いのです![]()

そのため豚受精卵は牛受精卵と比較して凍結保存が困難とされています![]()

さてさて、牛の体外受精では卵巣から吸引した卵子を体外で成熟させるため、

体外成熟培養というものを20時間程度行います![]()

豚ちゃんでは体外成熟培養は40時間以上行うようです![]()

牛と比較して成熟培養時間は約2倍なのですね・・・長いことに驚き![]()

それでは成熟培養終了後の豚卵子です↓

相変わらず「黒い」のは置いといて・・・(笑)

卵丘細胞が膨化してパラパラになるんですね~![]()

牛では少しモワァ~と膨化する程度なのですが。

このように同じ哺乳類でもその種によって様々な特徴があるのですね~![]()

その種特有の物を掴んで研究に活かしていきたいですね![]()

今朝の日本農業新聞によると、和牛の枝肉価格が昨年に比べ2割高だそうです![]()

2010年の口蹄疫や2011年の東日本大震災の影響による素牛の減少がこの要因となっているようです。

とくに素牛の数は今後も減少予定のため価格も高値で推移していくことが期待されます![]()

和牛の価格が高いことは国内の生産者の方々には喜ばしいことです。一方で価格の高騰は輸入牛肉への推移につながるため、楽観視はできません![]()

それでも最近は素牛価格も上昇し、和牛繁殖農家さんからは景気の良い話もちらほら…![]() もうしばらくこの状況が続いてほしいですね

もうしばらくこの状況が続いてほしいですね![]()

探知できないプラスチック製の銃をも作れてしまうという

話題の3Dプリントですが、

最近医学分野での応用を報告したニュースがありました。

生体適応プラスチックを用いて気道のステントを作るというものです。

なるほど![]()

獣医領域でも、骨折のインプラントに応用する試みなどが

検討されているようです![]()

この3Dプリンターがあれば

新しい受精卵移植器の開発などにも応用できそうですね![]()

危害を加えることも、命を救うこともできるとは

モノは使いようですね![]()

先週の日経新聞にこんな記事が載っていました。

「インド、牛肉輸出世界一に」

インドってヒンディー教だから牛殺さないイメージでしたが、

神聖なのは「コブ牛」という種類で、酪農用には別に

水牛を飼っていて、その肉を輸出しているようです。

すごく意外でした。

その価格、なんとオーストラリア産牛肉の半額!

もし日本に輸出されれば、日本の畜産は大打撃・・・

かと思いきや、肉が硬いのだそうです。

ただし、需給が緩和されてアメリカ産牛肉の価格が

下がる可能性もあるようです。

こういった動きから、肉牛の生産は日本では高付加価値な

和牛にどんどんシフトしていくのでしょうか?

となると、和牛育成牛価格の上昇傾向は続いていくのだろうか・・・

と勝手に想像しています。和牛の頭数を増やしたい時は、是非

ウチの受精卵を活用してください![]()

ちなみに硬いとはいえ、水牛の肉って食べたことないから気になります。

沖縄とか行けば食べられるのでしょうか・・・?

先日ET研の実験室で豚の実験を行うために

上士幌種豚育種研究室から研究員の方が来られました~![]()

上士幌種豚育種研究所とは↓

(手術の映像などが出てくるので閲覧注意です)

普段牛ばかりなので、研究開発室メンバーは豚に興味深々です![]()

屠殺場から豚の卵巣をもらって来て、卵子を吸引して体外受精をするそうです![]()

私としては豚の卵巣や卵子・精子を見たことがなかったので、

是非これを機会に目に焼き付けたいと思います![]()

・・・決して変態ではありません![]()

こういう仕事に携わる者としての純粋な興味からですよ、勘違いなさらぬよう・・・

さて、豚ちゃんの卵巣です↓

ちっ・・小さい![]() かわいい~~~~

かわいい~~~~![]()

そして卵胞が非常にたくさんついております![]()

さすが多胎動物です![]()

ちなみに牛卵巣はこんな感じです↓

卵巣を入れているザルの様な物は同じ物を使用していますので、

これで大きさの違いがお分かりかと思います![]()

豚卵巣はこんなに小さいのに数十個の卵胞がついているので、

卵巣から卵胞がむき出しな感じでついていました。

今回は牛卵巣と同じ方法で卵子の吸引採取を行ったのですが、

もしかしたら卵胞を切開して卵子を採取する方が収量が多いかもしれませんね![]()

吸引採取した卵子の検卵にはこのようなシャーレを使用していました![]()

・・・高級そうですねぇ![]()

今回は豚卵巣から卵子を初めて吸引採取させていただきましたが、

もちろん検卵にも参加させていただきました![]()

このような作業はいつもの実験で行っているのですが、

相手が変わるとこうも新鮮に感じるものなのか・・・![]()

なんだかとても楽しかったです![]()

これからも色々とお勉強させていただきますっ![]()

![]()