2013年6月 1日 (土)

2013年5月31日 (金)

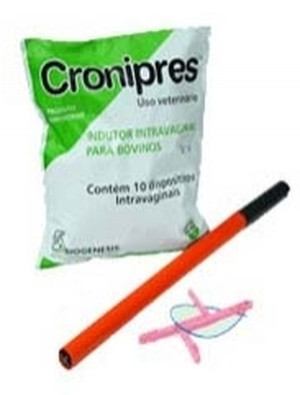

プロジェステロン製剤色々

新ETシステムをはじめ、牛の発情同期化に腟内留置型のプロジェステロン製剤はなくてはならないものになっている今日この頃です。

ET研究所では主にPRIDというプロジェステロン製剤を主に使用しています。

さて、ふと海外の文献をみるとPRID-Deltaなるホルモン剤があるようで、その効果をCIDRと比較していました。

結果はホルモン製剤挿入後4日までの血中P4濃度はPRID-Deltaのほうが高く、その後の授精での受胎率もPRID-DeltaのほうがCIDRより高い傾向のようです![]()

1つ注意点ですが、PRID-Deltaは通常のPRIDと異なりE2のカプセルは付いていません![]()

ということはこの効果の差はホルモン剤の形状によるところが大きいのかもしれません。ちなみにP4の含有量はPRID-Deltaが1.55gでCIDRが1.38gであるためこれらの違いがもちろん影響していると考えられます。

しかし、筆者らの考察ではPRID-Deltaの表面積が155cm2でCIDRの表面積は120cm2であり、腟内でホルモン剤が接する面積はそ30%以上PRID-Deltaが大きいことを指摘しています![]()

様々なプロジェステロン製剤が世の中にありますが、その形も様々です。今回はホルスタイン経産種牛ですが、それぞれの牛について、いったいどの形状がベストか獣医師が考える必要も出てくるかもしれません。

↑ 今回の文献で登場したPRID-Delta(左)とCIDR(右)。

↑ ET研でも使用しているPRID(左)とオバプロンV(右)。

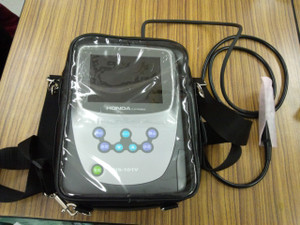

↑ その他海外ではcue-mate(左)やCronipres(右)のようなものもあります。

どちらも先端の部分が取り外し可能で、先端部のみ交換して再利用するそうです。

国内では見かけませんが調べてみると色々なタイプが製造されていることに驚きますね![]()

2013年5月30日 (木)

完売御礼 & 春爛漫

2013年5月29日 (水)

2013年5月28日 (火)

急に夏が来ました

暑いですね![]()

昨日から急に夏です![]() 。

。

今朝はあたりまえのように続いていた冷え込みが消えました。

朝くらいの温度でとどまってくれれば、春らしいすごしやすい

陽気なんですが、そこでとどまらず、今日も日中は汗ばむ陽気

になるのでしょう。春はいつ来て、いつ去っていったの?

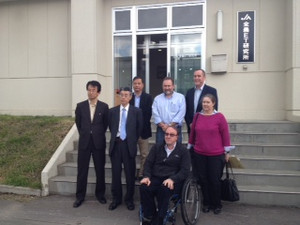

先週、福岡の某団体の方々が上士幌の本場に研修に来られました。

福岡との温度差に驚いておられましたが、今週、研修に来ていたら、

そこまでショックを受けなくて済んだだろうに、と思います。

桜が今時期咲いていたり、山にけっこう雪が残っていたりといった風景

が珍しかったのか、沢山写真を撮影されていました。

来月は違う方々が研修に来られるということですが、その中に自分の

大学時代の同期が含まれているそうです![]()

久しぶりに会えるのを、今から楽しみにしています。

2013年5月27日 (月)

ET研お花見&BBQ

昨日はET研メンバーで新人歓迎お花見&バーベキューをin上士幌にて行いました![]()

天気も良く、絶好のお花見日和です![]()

桜もきれいじゃないですか![]()

う~~サイコーです![]()

14名もの腹ペコさんが集合しましたよ![]()

焼肉、焼き鳥、焼き野菜、海鮮焼き、焼きそば、おにぎり、フルーツ、デザート・・・

食べすぎでしょ(笑)

最近ご結婚された男性陣の奥様方もお誘いしましたら来ていただけました![]()

本州から北海道へ引っ越ししてきた方もいたので、

北海道のあれこれをレクチャーしつつ(笑)、

ご近所さんになる方々もいらっしゃいましたので、仲良くしていただけたらな~と

交流の目的も含めてワイワイガヤガヤと楽しい会が開けました![]()

ちなみにこの焼き台やみんなが座っているベンチは貸していただけて、

食材も注文すればここまで運んで来てくれますし、

炭の片づけもやっていただけるのですよ~しかも焼く場所は屋根付きですよ![]()

上士幌にこんな場所があったなんて知らなかった~~~![]()

今後も機会があればまたみんなでBBQしたいですね![]()

2013年5月25日 (土)

「追い移植」、単純?奥深い?

例えば酪農で歴史年表を作ってみると、

「1年1産させるためには!」幕府時代

は終わりを告げ、

現在は、

「何とか、もう1産させましょう!」幕府時代

へと「あっ!」という間に移り変わってしまったような気がします。

これも近年の人工授精(AI)による受胎率低下がその要因となっているのではないでしょうか?

ニュースでは、夏季のフロリダのAI後の受胎率が5~10%と大きく落ち込んでいるようです。

また、九州や本州の酷暑期は、それに近い状況であるなどの話もお聞きします。

このようなAI後の極端な低受胎率を改善するために、

発情期のAIに続き、その7~8日後に受精卵移植(ET)を行う

「追い移植」が有効であると我々は考えています。

(注:「追い移植」は双子分娩の可能性があるため、細やかな分娩管理が必要となります)

ところで、この「追い移植」、英語ではどのような表現をするのでしょう?

「ET after AI」でググってもそれほどヒットしません。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

さてさて、

今日は「追い移植」が有効である理由を考えてみたいと思います。

まず単純に

①AI由来胚とET由来胚の2胚が子宮内に存在するので、どちらかが受胎すればよい

ですね。

しかしながら、「追い移植」は2胚ETより受胎性が高いとの報告もあるようなので、

胚数だけの単純な理由ではないかもしれません。

そこで、

②発情期のAI行為が子宮内環境に影響を与え、その後のETの成功率を改善する

などは考えられないでしょうか?

例えば、

AI時の直腸検査(子宮や卵巣の触診)が刺激になったり、

AIガンを子宮内に挿入することが刺激になったり、

子宮内に精子が存在することが刺激になったり、

凍結精液中に少しだけ含まれる精漿成分が刺激になったり、

精子の凍結保護物質の成分が刺激になったり、

さらには、受精卵が発情後1~2日目と早い段階で子宮に存在することが刺激になったり、、、

などなど考え始めるとキリがありません。

と言うのも、以前の我々の研究において、

AI行為が、

子宮内免疫細胞の分布を変化させ「良い影響」を及ぼしている可能性を示しました。

しかしながら、この「追い移植」、ET由来産子ではなく、

発情期のAI由来産子が生まれてくるケースも多々あるため、

一概に②が正しいとも言えません。。。

「追い移植」は奥が深い?

2013年5月24日 (金)

記録更新中

今日は月に1度の十勝新ETシステムの移植日でした![]()

今年度から月1度の集中移植へ移行しましたが、先月を大きく上回る移植の依頼がありました。

ちなみに今日1日で61頭に移植をおこない(ET研移植のみ)、明日は47頭に移植予定ですので見事100頭越えを達成しました![]()

先月が70頭でしたので大幅な記録更新です![]()

これからは春産みの需要もあるため、もっともっと頑張らないといけませんね![]()

さあ明日もがんばるぞ![]()

![]()

IARS異常症に関する報告

2013年5月23日 (木)

2013年5月21日 (火)

春らしい日です

最近、どんより曇った日が多かったですが、今日は

気持ちよく晴れています![]()

春らしくぽかぽか、朝から暖かいです![]() 。

。

ET研究所の玄関から、ナイタイ高原牧場の放牧場が

チラリと見えるのですが、牛たちものんびりと反芻しています。

いきなり青草に変わると受胎率に悪影響が出るとか、そういうのは

さておき、リラックスしてる牛たちを見ると癒されますね。

でも、もう5月も後半。6月は雨の多い「蝦夷梅雨(えぞつゆ)」の時期です。

(北海道は梅雨がないですが、やっぱり6月は雨が多いのです。)

先週は曇りや雨が多く、結局、春らしい日は今日を含め、ほんのわずか、

となるような気が・・・![]()

牛たちのように、今日一日を大事に噛みしめて過ごします。

2013年5月20日 (月)

桜満開!

今年の北海道はとにかく寒いです![]()

そんな北海道もとうとう桜が開花いたしました![]()

待ちに待った春です![]()

と、いうことでわくわく気分で桜が7kmの1本道に咲き誇る

「二十間道路」へお花見に出かけました![]()

![]()

きれいですね~![]()

「日本の道百選」や「桜の名所百選」にも選ばれている有名なお花見スポットです![]()

北海道各地で桜の開花と満開は平年より1週間から10日遅いところが多いみたいですね![]()

しかし季節は着実に進んでいますね~![]()

桜前線終着は根室で、予想では5月23日らしいですよ![]()

おっそ~~~~~~~い![]()

ET研のある上士幌町ももうすぐ満開になるでしょうか?

今週末はET研職員でお花見&バーベキューをしようと考えています![]()

こうご期待![]()

2013年5月18日 (土)

F1交雑種、やはり強し!

最近、ET研は若い衆が増えてきたため、

ブログを更新する回数がめっきり少なくなった私ですが、

休日を利用して更新するとなぜかカエルネタばかり。。。

(4月13日更新もカエルネタ。。。)

さてさて、

近畿を境に東日本にはアズマヒキガエル、西日本にはニホンヒキガエル

という2つの系統のヒキガエルが生息しています。

最近、東京大学などの研究チームが東京都内のヒキガエル集団は

在来のアズマヒキガエルと西日本のニホンヒキガエルの

「交雑種集団」へと変化しており、

遺伝的な多様性や適応度が高く維持されていることを発表しました。

また、研究チームはオタマジャクシが孵化してからの日数と生存率との関係を

東京以外の関東エリアに生息するアズマヒキガエルと比較したところ、

都内の「交雑種集団」は明らかに高い生存率を示したそうです。

なるほど!

雑種強勢は、F1雑種個体が両親の特性よりも優れた形質を示す現象のことで、

動植物の育種改良法として広く利用されていますが、その機構は明らかになっていません。

今回の報告はその分子機構などを明らかにした論文ではありませんが、

「F1交雑種、やはり強し!」と納得させられる報告でした。

話は変わりますが、

全農ET研では(上記報告を引用すると「強くて!」)低価格な「F1交雑種胚(体内由来胚)」も取り揃えております。

「何とか、もう1産させて搾りたい」牛群などに是非ご検討ください。

また、夏場のヒートストレスによる人工授精(AI)の低受胎率を少しでも改善するために、

この「F1交雑種胚」あるいは「黒毛和種胚」の受精卵移植(ET)を強くお勧めいたします。

右上ボタン「全農ET研究所TOP」などからお気軽にお問い合わせください!

2013年5月17日 (金)

ヨーロッパ酪農事情

先日、ヨーロッパへ視察にいった他部署の方々による報告会がありました![]()

ヨーロッパの酪農をみることで国内の酪農に応用できるものを見つけるのが視察の目的だったようです。

他の国の酪農事情を聴く機会もなかったのでとても興味深い話が多かったです。

まず、ヨーロッパはアメリカとは異なり、乳量を求めるのではなく程々の量を程々の作業量で得る傾向が強いようです![]()

そのため配合飼料をあたえることはほとんどなく、省力化の技術(ロボット搾乳や自動哺乳器)も広く普及しているそうで、驚くことに生産コストは日本の1/3程度らしいです![]()

飼料コストについては国土の問題もあるので真似をするのは中々難しいですが乳量を求めない代わりに、牛の生産寿命を長くすることに意識が強いため牛の更新コストが低いことは参考になるかもしれません![]()

また感染症への意識が高いことも参考にすべき点のようです。まず外部からの牛の導入は一切せず、すべて自分の農場で牛群更新をおこなう。外部からの訪問者(獣医師も)は場内専用の作業着に着替える。といったことが徹底されているようです。この点は日本とは大きく異なるところのように感じました![]()

最近国内ではBVDや牛白血病が問題となっており、感染による直接の被害や感染の防除にかかる経費も無視はできません。一方のヨーロッパでは国によってそれぞれの感染症の清浄化に成功しており、衛生面でのコスト削減にもつながっているようです![]()

この視察から今後どのような取り組みが提案できるか、ET研究所も含めグループ全体で考えていかなくてはなりませんね![]()

2013年5月16日 (木)

F1市場

2013年5月15日 (水)

2013年5月14日 (火)

やたら鳴く牛

昨日採卵していると、四六時中鳴いている牛がいました。

すごく耳慣れた鳴き声で、モ~モ~鳴いてるんですね。

すぐに、東日本分場から来た○番の牛だと気付きました。

そいつは東日本分場でも、採卵中ずーーーーっと鳴いてたんですね。

北海道に来てもそれは変わらないんですね![]()

でも、なぜそんなに鳴くのでしょうね。

普段、餌を食べるためにスタンチョンにつかまっている間も

ずーーーーーっと鳴いてます。拘束されているのがすごく嫌なんでしょうか。

鳴き声でもあの牛とわかりますが、採卵後、牛が帰る時にちらっと牛の顔を見てやりました。

やっぱりあいつだ![]()

採卵成績の悪い牛でしたが、北海道に来たらどうなるんだろう?採卵成績を夕方

確認してみました。

やっぱり悪かった![]()

2013年5月13日 (月)

雪の壁

何度かブログにも書いておりますが、

今年は気温がなかなか上がらず、寒い日が続いております![]()

オホーツク海側ではまだ雪が降っているそうですよ![]()

毎年ナイタイ高原レストハウスがオープンする時期には

女性陣でランチを食べに行くのが恒例です![]()

![]()

ナイタイ高原の展望台&レストハウスがある場所は

意外と標高800mもあったりします![]()

ですので、ET研付近より気温が低くてヒンヤリしており、

例年雪が少し残っているのを見て「雪見るの久しぶりだね~」

なんて言っているのですが・・・

なんですかこの雪の壁は・・・

両サイド2m越えしてるであろう雪の壁で包囲されており

思わず車を止めてもらって撮影してしまいました

今年は気温が低い&雪が多かったせいでしょう![]()

天気もあまり良くなく(いつも行くたび天気が悪い気が・・・)

レストハウスも寒そうにたたずんでおりました![]()

そして今回は女性陣全員で豚丼を食べてきました![]()

寒かったので暖かい味噌汁が体にしみました![]()

予想では帯広の桜は今週見ごろになるそうですが、

月曜日からどんよりした天気なので不安ですね![]()

早く春が来て暖かくなって欲しいです![]()

2013年5月10日 (金)

2013年5月 9日 (木)

ホルスタイン優良受精卵のご紹介 ~エターナル、アニー、マリリン~

本日、ホルスタイン優良受精卵のリストを更新いたしましたので、ぜひご一読ください![]()

2013年5月 8日 (水)

2013年5月 7日 (火)

GWの大雪

今日は、朝こそ寒かったですが、日中は日差しがとても暖かく、

新ETの現場作業をする者としてはとてもやりやすかったです![]()

でも風が強くて、体感温度はけっこう寒かったのですが・・・![]()

昨日も新ETに出ましたが、昨日は5月とは思えないくらいの

量の雪が降っておりまして、全く新ET日和ではなかったです![]()

清水方面に行くと、2月の景色かと間違うような雪景色。

十勝、恐るべし。

そして土曜日にエイヤアと自分の車は夏タイヤに変えてしまったので

通勤が、ハラハラドキドキ、刺激的な一日でした。

今日も雪だったらどうしようかと心配していましたが、晴れてくれて、

ほっと胸をなでおろしています。

2013年5月 6日 (月)

お勉強になりましたか?

GW最終日となりましたが、充実したGWだったでしょうか?

先日、大学生さんがET研究所へ見学に来ました![]()

昼前に帯広に到着したので、一緒にランチを食べてからET研へ案内することにしました![]()

何を食べようか迷ったのですが・・・![]()

田舎にあるカフェレストラン?のようなところでランチを食べることにしました![]()

ど~~~~~~~~ん![]()

どうですか![]()

ナイスチョイスじゃないですか![]()

雰囲気も良く、何よりボリューム満点(若いですからね)で

喜んでもらえたのではないでしょうか![]()

ちなみに若くない私も同じメニューをぺろりと平らげました(笑)うふふ

と、まぁ遊びに来た訳ではありませんので、その後ET研へご案内し、

ET研究所の概要と研究開発室の研究内容についてプレゼンさせていただきました![]()

その後ET研内の施設案内をして、終了です![]()

お勉強になりましたかね![]()

大学で研究がんばって下さいね~![]()

2013年5月 3日 (金)

サササ イレージ

先日、宮崎県の畜産試験場で発表された試験報告によると、笹を使用した発酵飼料を肥育牛に食べさせたところ、肉のオレイン酸含量が増えたそうです![]()

オレイン酸は肉のうま味と関連があるため、和牛肥育においては注目させるかもしれません![]()

しかも、原料の笹、一般的には厄介者として扱われることが多いと思います。

北海道でもクマ笹が雑草として扱われ、農家さんを悩ませる要因の一つとなっていますので、今後の研究次第でサササイレージが普及していくかもしれませんね。

もしかしたらそのうちサササーレージで肥育したパンダ和牛なるものも登場するかも![]()

![]()

2013年5月 2日 (木)

ホルスタイン優良受精卵 完売 & 次回予定のお知らせ

熊谷肇牧場所有

ハツピーグローリー ダンデイー エターナル ET に アトウッド

2013年5月 1日 (水)

2013年4月30日 (火)

ACEが受精に関係

今日は、春なのに結構な勢いで雪が降っております![]() 。

。

十勝は大体GWくらいに夏タイヤに交換するのがいいと

言われておりますが、これでは怖くて交換できませんね。

と言いつつ、エイヤアと今週中に交換しようか思案中です。

話は変わりますが、今日の日経に、大阪大学の岡部名誉教授の研究に関する

記事が載っていました。血圧を調整するACEが受精に関わっているという研究成果が、

米科学アカデミー紀要に掲載されるそうです。おめでとうございます![]() 。

。

こういった研究は、どのようなきっかけで始まるのでしょう。

ACEが血圧調整に関わるのは自分も大学で学びましたが、これが受精に

関わるというのは、すぐに発想できるものではないと思います。

だからこそ、この研究がすごいと思うのですが、研究のきっかけについて、

岡部名誉教授に是非聞いてみたいものです。

(誰かご存知でしたら教えてください![]() )

)

2013年4月29日 (月)

研究開発会議

またまたこの時期がやってまいりました![]()

平成25年度 全農ET研究所 研究開発会議です![]()

4/27(土)に開催でしたが、本所、全農飼料畜産中央研究所、

全農家畜衛生研究所、福岡畜産生産事業所から

会場であるET研究所までわざわざ足をお運びいただきました![]()

また、新兵器「テレビ電話」により北日本、東日本分場の方々にも

テレビ会議でご参加いただきました![]()

ET研のメンバーも合わせると、総勢21名の会議となりました![]()

テレビ会議は便利ですね~![]()

しかし、相手方が声を発さず話を聞いてる状態だと、

きちんと聞こえているか、突然不安になりますね(笑)

「ん?ちゃんといる?聞いてる?」みたいな感じになります![]()

しか~し、当然ちゃんと聞いてますのでご安心を(笑)

↑この写真はお昼を食べた後の会議前だったので、みなさん少しほっこり気味ですかね![]()

研究開発会議は8:30~12:00まででしたが、

昼食を食べた後にもう1つ会議を行っておりました![]()

さらに実験や現場作業がある方も会議後にもう一仕事行っておりました![]()

みなさん働き者です![]()

チーム一丸となって今年度もがんばります![]()

2013年4月26日 (金)

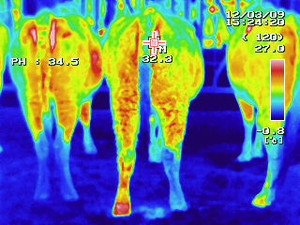

不受胎牛

新ETシステムもだいぶ普及が進み、最近では様々な牛に対してETをおこなう機会が増えてきました。

さて、今日は3月にETをおこなった牛の妊娠鑑定にいってきました![]()

結果はすべて受胎![]()

となればいいのですが、そううまくはいきません![]()

現在は生殖器他に異常がないことを確認してETをおこなっていますが、見えないところで飼料の影響、乳房炎、蹄病によるストレスなど牛選びの際に見分けきれない要因があるのかもしれません。

今後受胎率を向上させるためにも乳成分の分析や蹄、肢の観察もおこなっていく必要を感じています。

乳成分でいえばMUNが高すぎるもしくは低すぎる牛の繁殖性は低いことがよくいわれますし(8~16mg/dlが適正)、体細胞数が高い牛でも繁殖性は低下します(ET研ニュース平成23年12月号参照:https://www.zennoh.or.jp/et/news_pdf/201112_2.pdf)。

蹄、肢の観察も肉眼のみではなくサーモグラフィの活用など客観的な指標が出来ないものかと考えている今日この頃です。

↑ 跛行はないけど左後の蹄が赤い(赤が高温で青が低温)ため炎症を起こしている?

2013年4月25日 (木)

2013年4月24日 (水)

感染症

連日ニュースにもなっておりますが、

中国で鳥インフルエンザが問題となっております。

まだパンデミックとはなっておりませんが、注視する必要がありそうです![]()

皆様ご存知でしょうか?

鳥インフルエンザにも”弱毒タイプ”と”強毒タイプ”があるのを。

今回、弱毒タイプとされてきた”H7N9型”が変異し、

実際に人が死亡するケースが出ている点は非常に恐く感じます![]()

動物を扱う仕事をしている以上、なにかしらの感染症に接する可能性はあるわけですから、

自分を守るため、動物間で広めないため、

普段から、予防・防疫には十分注意を払っていきましょう![]()

2013年4月23日 (火)

しょっぱい失敗

ここ最近、金、原油など商品相場が軟調です。

アベノミクスにとっては、副作用(スタグフレーション)が起こりにくい地合いといえます。

原因はFRBの出口観測や中国経済の成長鈍化といった外的要因であり、

世界的なリスクオン気運とともにアベノミクス成功には追い風です。

運も味方するアベノミクス。

対して私は、土曜日に実験を失敗してしまいました![]()

数えるべき未受精卵を、数える前に誤って捨ててしまいました。

準備も含めると5日間費やした実験が台無しです。

先輩にも手伝ってもらったのに・・・落ち込みますね。

アベノミクスに比べると何て自分は不運なんでしょう。

いや、おっちょこちょいなだけですね![]()

あまりに落ち込んだので、短歌を一首詠みます。

「何個なの? バケツに問うも 返事来ず

わが心こそ 軟調にけれ」

意味:数えるのを忘れてバケツに捨ててしまった未受精卵に

思わず問いかけるも、当然返事は帰ってこない。

アベノミクスは好調だが、私の方は極めて不調であることよ

・・・次の実験、頑張ります。

2013年4月22日 (月)

ゾンビ・・・

北アメリカの北部に生息するアメリカアカガエルというカエルは、

動物界の「ゾンビ」の異名を持つそうです![]()

どのようなカエルかというと↓(画像あり。カエル嫌いはご遠慮下さい![]() )

)

http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=2009102901

今日はこのアメリカアカガエルの驚きの能力をご紹介します。

冬眠するカエル達にとって冬の寒さは厳しく、気温が下がってくると

落ち葉の中や土の中などで冬眠に入ります![]()

アメリカアカガエルは生息地が北アメリカの北部ですから

寒さが厳しいため獲得した能力なのか、

なんと![]() 自身の体を高血糖状態にし、凍りつきながら冬眠をするそうです

自身の体を高血糖状態にし、凍りつきながら冬眠をするそうです![]()

寒さで皮下が凍結し始めると数分以内に血糖値を上昇させます![]()

その値、なんと通常時の45倍だそうです![]()

あま~~~~~~い![]()

![]()

![]() ・・・なんちゃって・・・すいません

・・・なんちゃって・・・すいません

アメリカの大学の研究室が行なった実験では、

体内の70%の水分が凝固した状態でも

森の巣穴で4週間程生き続けられることが判明しました。

血液の凍結を防ぐ機能に加え、重要な組織から水分を追い出して

凍結のダメージを受けにくい部位に集中させることができるのだそうです。

そして解凍の過程で心臓は鼓動を再開し![]() 、24時間以内に正常な状態に戻ります

、24時間以内に正常な状態に戻ります![]()

通常の生物なら死に至る凍結状態からの蘇生で「ゾンビ」と言う訳ですね![]()

ところで先週紹介しました卵子の凍結乾燥ですが、

開発者はこのアメリカアカガエルから氷結晶化回避のヒントを得たそうです![]()

この技術ではトレハロースを含む溶液に卵子を浸漬すると紹介しましたが、

トレハロースはアメリカアカガエルを保護する物質の1つなんだそうです。

世の中に難題を解決するヒントは転がっているわけですね![]()

視野を広く持たないとダメですね![]()

2013年4月21日 (日)

IARS異常症

先日,農林水産省より,新しい遺伝性疾患(IARS異常症)の公表がありました。

2013年4月19日 (金)

新・新ETシステム

十勝の生産者の方々には連絡済みですが、実は今年度から新ETシステムが少し変わりました。

PRIDinから移植までの基本的なスケジュールは今までと一緒です。

では、何が変わったか![]()

今までは十勝地方を4つの地区に分けて、それぞれを週替わりで回っていました。

それを、なんと月に1回で全地区まわるようになりました![]()

つまり、PRIDinはいつもの4倍![]() 移植頭数もいつもの4倍です

移植頭数もいつもの4倍です![]()

今日はNEW新ETの移植日でした。なので朝からフル稼働です![]()

生産、研究、課長、所長関係なしで動けるものは皆移植に走り、今日一日で53頭の牛に移植をしてきました![]()

![]()

なかなかハードですが、1回に集約することで以前にくらべてかなり効率的な作業ができ、時間の節約が期待されます![]()

来月はさらに頭数が増えることが予想されますが、全職員の力を合わせて頑張りたいですね![]()

![]()

ちなみに、今日1日では移植が全頭終わらなかったので明日も移植がんばってきます![]()

2013年4月18日 (木)

ホルスタイン優良受精卵のご紹介 ~4月第2弾!~

本日も、ホルスタイン優良受精卵のリストを更新いたしましたので、ぜひご一読ください![]()

2013年4月17日 (水)

hCG投与のタイミングは?

今日は上士幌は冬に逆戻りでした。

まだまだ寒いですね。。![]()

ET研究所ニュース4月号をアップしました。

ET時、あるいはAI後にhCGを打たれている方もいらっしゃるかと思いますが、

皆様どのタイミングで打たれていますか?

発情確認後5日目で打たれている方が一番多いかもしれませんが、

今回ご紹介いたしました報告ではもしかするとDay2で投与するとよいかも

といった内容の論文でした![]()

https://www.zennoh.or.jp/et/news_pdf/201304.pdf

ニュースにも書いておりますが、hCG投与の際は

アレルギーが起こる可能性があるので、投与歴がある際はご注意ください。

2013年4月16日 (火)

「いただきます」とお蕎麦を食べた後に

先週、おそばを食べに行った話の続きです。

その後、食肉処理センターに行って卵巣の採材をしました。

初めて行きましたが、想像以上にすごかったですね。

工場内にレールがあって、枝肉がつり下げられていました。

このレールに沿って、少しずつ解体されていく、流れ作業になっていました。

牛を育てるのは農業ですが、この段階から「工業」になり、牛から肉という

「工業製品」に変わっていくわけです。

計算された「ライン」にも感動。通常工場の生産ラインは、IE(industrial engineering、経営工学)

を駆使して緻密に計算されているそうです。

なんと指の動きまで計算してデザインされるそうです。

ここのラインがIEを駆使しているかどうかは確認していませんが、使っているんだろうな~

と思って見ていました。無駄のない動き。感動。

そして正確に切り分ける作業員の方々。一朝一夕にはできない熟練の動き。感動。

お肉が食卓に並ぶまでに、沢山の人が関わっているのはもちろんわかっていたのですが、

こうやって直に見ることでより実感がわいてきました。

お肉を食べる前の「いただきます」という言葉に厚みが出てきそうです。

そして研究で結果を出して、採取した卵巣が無駄にならないように

しなきゃいけないなと感じたのでした。

沢山勉強になった1日でした。

2013年4月15日 (月)

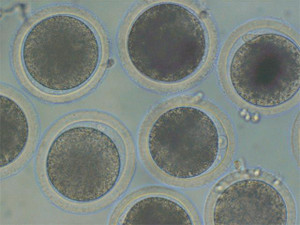

キタ━━━━(゚∀゚;)━━━━!!

New Scientist(イギリスの週刊の科学雑誌)にこんな記事が載ったようです![]()

「イスラエルのバイオテクノロジー企業が、哺乳類の卵子を凍結乾燥し、

室温保存を可能にする方法を開発した。」

なぬぬぬぬ∑( ̄Д ̄;)

この技術ではまず卵子をガラス化(高濃度の凍結保護剤を含む液で

急速凍結する方法。氷晶を形成せずガラス状の固体となるので、

細胞障害を防ぐことができる。)します![]()

糖の一種であるトレハロースを含む溶液に浸漬し、

摂氏-55℃の低圧下で1日保存することにより、

卵子に残った水分が気化し、一種の粉末状になるそうです![]()

光や空気を遮断した環境であれば、無期限に保存が可能となります![]()

元に戻して受精・移植させたい場合は、水を加えるだけだそうです![]()

![]()

すでにウシ卵子で成功を収めており、水を加えて戻した卵子の

30個中23個が受精可能であったことが確認されたと報じられています![]()

さらにこの技術は白血球と幹細胞を用いた試験でも成功しています![]()

卵子や受精卵の凍結乾燥ができれば液体窒素や

特別な保存設備が必要なくなり、保管や輸送が簡易化できますね![]()

水をかけて3~5分待つ、インスタント受精卵の移植も

夢ではないかもしれません![]()

しかし、現在のところ戻した卵子が受精可能であることを

確認しておりますが、実際に受精はさせていないようなので、

きちんと受精し、発育していくかどうかが気になりますね![]()

今後の動向に注目です![]()

![]()

↑写真はウシの卵子です

2013年4月13日 (土)

口から子供が。。。

みなさんは「カモノハシガエル」をご存知でしょうか?

1980年代に絶滅したと考えられているオーストラリア固有種のカエルです

このカモノハシガエルの子育て方法、

かなりユニークなんです↓(閲覧注意!)

http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=2013031904

ちょっとしたショッキング映像ですね

まず、お母さんが産んだ卵を飲み込みます

その時点でお母さんの胃袋はその本来の働きを休止し、子宮のかわりに?

数週間後、おたまじゃくしを経てカエルに変態した子供が口から「ゲコッ」飛び出してくるそうです

お母さんの強い愛情を感じますね

現在、このカモノハシガエルをクローン技術で蘇えらせようというプロジェクトがオーストラリアで立ち上がっているそうですが、

なかなかうまくいかない様子。。。

口から子供が飛び出るところを見たいですね

こんな風に↓

http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=2013031907

プロジェクトチーム!がんばれー!

2013年4月12日 (金)

2013年4月11日 (木)

牛の模様

牛の模様といえば皆さんはどんな模様を思い浮かべるでしょうか![]()

2013年4月10日 (水)

横隔膜で妊娠?

4月の半ばというのに今日は粉雪が舞っていました![]()

まだタイヤ交換はできなさそうです。

ブログネタを考えていなかったので今回はネットで適当に記事を探していると

人で子宮内膜症性気胸という疾病があるようです。

原因は不明ですが、人で胸膜や横隔膜に存在する(![]() )子宮内膜組織が

)子宮内膜組織が

周期的変化を起こし気胸を起こすようです。

もし横隔膜に子宮内膜細胞が生着するのであれば横隔膜で妊娠することも可能なのでは?

と思ったのですが、

調べてみたところ実際に人では横隔膜で子宮外妊娠したという報告もあるようです![]()

将来、男でも妊娠可能になるかもしれませんね![]()

(横隔膜だと苦しそうですが。。)

今日はこの辺で。。

2013年4月 9日 (火)

芽室に(笑)(かっこわらい)

春ですね。

朝晩は冷えるものの、日中はだいぶ暖かくなってきました。

先週金曜日は、ぽかぽか陽気の中、先輩と屠場に出かけました。

実験に使う卵巣の採取の仕方を教わるためです。

途中お昼に、評判のお蕎麦屋さんに立ち寄りました。

駐車場にはたくさんの車が・・・・並ばなければ食べられない!?

もう売り切れになっていたりして!?

不安をかかえながら、趣のある日本建築の扉をガラガラと開けると・・・

2テーブルほど空いていました。ほっと胸をなでおろしましたね。

食べてみると、う、うまい!!!

十勝でもトップクラスではないでしょうか。

その店の名は「大正(笑)庵」。

うまいのはわかりましたが、店名が不思議。

なぜ(笑)(かっこわらい)が途中に入っているのでしょう?

店員さんに質問してみました。

「それは、師匠が百姓(笑)庵というお店で、のれん分けしてもらったから」

だそうです。

今度、デートの時に、師匠のお店にも行ってみよう。

え?相手?これから探すんですよ(笑)

↑先輩が食べた「板そば」は2人前のボリューム。

大変おいしそうなので、写真をとってしまいました。

2013年4月 8日 (月)

クローン

「クローン」という言葉は今となっては多くの方がご存知だと思います![]()

理化学研究所では、1匹のマウスから同じ遺伝情報を持つクローンを作り、

そのクローンからさらにクローンを作るという研究を行なってきました。

クローンはマウスで6世代までが限界で、

クローンの作出を繰り返すごとに成功率は低くなり、

ウシや豚でも2~6世代までが限界とされていました![]()

ところが![]()

なんと![]()

このグループでは7年間で26世代、計598匹作ることに成功したそうです![]()

す・・・すごい・・・![]()

2005年末からマウスのクローン作りを開始し、

成体になるまでの約3ヶ月ごとに次の世代のクローン作りを繰り返し、

薬剤を改良することにより、クローンの作出率も改善しています![]()

家畜の優良血統や絶滅危惧種の保存に役立てる可能性がありますね![]()

しかし、安全面や倫理面などクローン技術には多くの問題点がありますので、

実用化するとなると難しいのだと思います![]()

・・・う~ん、すごい技術です![]()

我々も精進しなければなりませんね![]()

2013年4月 5日 (金)

ovsynch法と性比

発情と授精のタイミングと生まれる産子の性比については早いと雌が多く、遅いと雄が多いとよく言われます。

では、定時人工授精ではどうなのでしょう?

そんな報告が最近出ましたので紹介します。

【Presynch-ovsynch法と24時間後の人工授精はホルスタイン種泌乳牛の雄子牛分娩を増加させる】

【原題:More mare calves born after Presynch-Ovsynch protocol with 24-hour timed AI in dairy cows】

theriogenology 79 (2013)

<方法>

健康なホルスタイン種牛(N=1102)をランダムにPresynch-ovsynch群(N=564)と対照群(N=538)に分けた。Presynch-ovsynch群は14日間隔で2回PGF2αを分娩後23-27日に投与。2回目のPGF2αから12日後にGnRHを投与、その7日後にPGF2αを投与し、さらに48時間後にGnRHを投与した。牛は2回目のGnRH投与後、24時間後に定時AIをおこなった。対照群はとくに処置はせず、スタンディング発情の12時間後にAIした。子牛の性別は分娩後に確認し、性比を計算した。

<結果>

Presynch-ovsynch群子牛の雄/雌 比は対照群よりも高かった(雄/雌 = 1.69 vs 1.09; P<0.05)。

さらに、雄/雌 比は受胎した季節が夏、秋および冬のほうが春よりも高かった (P<0.05)。

<感想>

ovsynch法を用いて、最後のGnRH投与後24時間での定時人工授精では雄の割合がなんと1.5倍にもなるという結果でした![]()

筆者らの考察ですが、やはり24時間後ではタイミングが遅く雄の割合が増えているのではないかということです。

ということはタイミングを早めれば雌が増える?かもしれませんね。

受胎季節と性比もみていますが、夏はovsync群でなんと72.7%が雄という結果になっています…逆に春は雌が増えるため季節の影響も無視できないかもしれません。

↑今日現場作業中に見かけた分娩中の牛

そういえば農家さんは子牛の前足を見れば雄雌がわかるらしいですが本当なんですかね?

2013年4月 4日 (木)

ホルスタイン優良受精卵のご紹介 & 完売御礼

本日も、ホルスタイン優良受精卵を更新いたしましたので、ぜひご一読ください![]()

2013年4月 3日 (水)

2013年4月 2日 (火)

春の嵐

本州はお花見シーズンですね。

昨日の十勝は風が強く、とても寒い一日でした。

春の嵐か?と思いましたが、冬からずっと風が強いので

よくわかりません![]()

新ETにて十勝管内を走り回りました![]()

スケジュールがタイトで、

さながら自分達が春の嵐のよう![]()

人事異動で2年ぶりに十勝に戻ってきましたが、

昔訪れた農家さんは覚えてくれているだろうか、との思いを胸に牛床を踏みました。

「お久しぶりです。覚えていますか?」

「久しぶりだね」が半分、「・・・(苦笑い)」が半分。

ある農家さんは、自分が十勝に戻ってくるとすぐに、

「○○さん、こっちに戻ってきたんだって?」

と違う職員に問い合わせてくれてました。

記憶に残って、覚えてくれているというのは、うれしいものですね。

今日は少し、風が穏やかなようです。