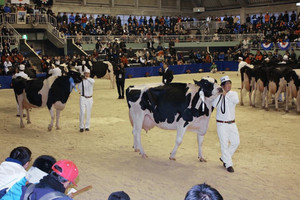

フランスのある農家さんでは、温室効果のあるメタンガスを含む牛のおならやげっぷの削減に取り組んでいます

牛40頭を飼育するこの農家さんでは、これまでに32トンのメタン削減を実現したそうです

この量はなんと、車を47万キロメートル走らせた時に排出される二酸化炭素の量に等しいそうです

すごい量なんですね

しかもメタンガスの温室効果は、二酸化炭素の約20倍と考えられているそうです

メタン削減の秘訣は飼料の原料にあるらしく、この農家さんではトウモロコシや大豆などの穀物の割合を減らし、牧草の割合を多くしているそうです

牛が排出するメタンガスはゲップに含まれるものが大半ですが、おならからも発生するのだそうですよ~

フランスの農場で使用される飼料の20%は、産業用としても用いられるトウモロコシや大豆が原料となっていますが、この農家さんは乾燥させたアルファルファを使うことで、冬の間もこうした飼料に頼ることなく牛を飼育することが出来るのだそうです

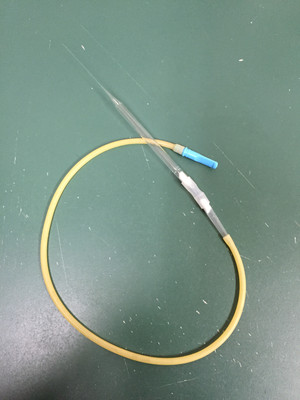

また、農場で栽培している亜麻仁も飼料に加えることで、栄養の補給もしているみたいです

アルファルファのようなマメ科植物や、亜麻仁、大豆などの油糧種子が配合された飼料で育った牛の乳は、オメガ3系脂肪酸を豊富に含みます

オメガ3系脂肪酸は人間の健康に良い効果をもたらすといわれるほか、牛の胃の中にあるメタン生成菌を抑えるとされているため、メタンガス排出の削減も期待できるのだそうです

さらに、窒素固定能力を持つアルファルファによって、牧草地の土壌改善も期待できます

環境や人間の健康に考慮した農業を目指すフランスの非営利団体によると、牛に与える飼料によっては、吐き出すメタンガスを最大65%削減することも可能なんだとか

しかし、経済的な制約と牛乳の質、牛の健康のベストバランスを保つために、同団体は20%削減を目標として掲げているそうです

一気に全てを変えるのではなく、少しずつ取り入れていって農家さんにも地球にも優しい経営が出来ると良いですね

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()