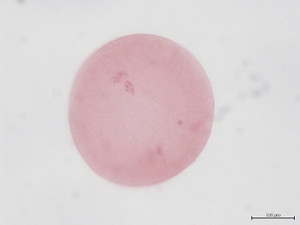

尾の動き

精子特異的カルシニューリン(カルシウム-カルモジュリン依存的脱リン酸化酵素)が精子の成熟に必須で、その酵素が欠損すると精子の動きが悪くなり、受精が出来なくなることを大阪大などの研究グループがマウスを使った実験でつきとめました![]()

米科学雑誌「サイエンス」の電子版に発表しております![]()

一般的に免疫抑制剤として使われているサイクロスポリンやFK506という薬を服用した男性の受精能が低下することに着目し、これらの薬剤がカルシニューリン阻害剤であることから精子の成熟にカルシニューリンが関与していると考えたようです![]()

カルシニューリンは精子にだけ存在するタイプがあることをつきとめ、精子カルシニューリンが作られないようにしたマウスでは精子の尾の付け根部分が硬くなり、動きが鈍くなることを明らかにしました![]()

このため、卵子の透明帯を突き破ることができずに不妊となることが分かりました![]()

最初に紹介しました免疫抑制剤であるサイクロスポリンやFK506で精子を処理しても受精能は落ちないのですが、マウスに薬剤を投与すると不妊になるそうで、このことから精子特異的カルシニューリンは精巣上体でのみ機能し、精子の成熟に必須な因子であることを突き止めました![]()

さらに薬剤の効果は一過性で、薬剤投与を中止すると受精能は回復するのです![]() (生まれたマウスも正常であることは確かめられております

(生まれたマウスも正常であることは確かめられております![]() )

)

さぁ、とうとう男性用の避妊薬の発売が現実味をおびてきましたね![]()

男性側に原因のある不妊症の解明にもつながるでしょう![]()