働く女性に朗報!?

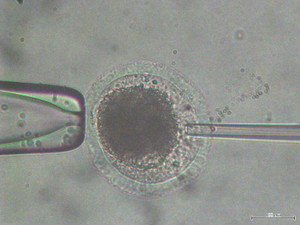

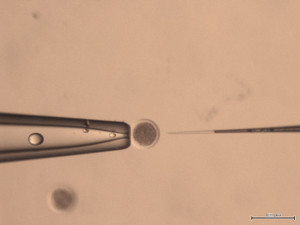

PR会社のサニーサイドアップが,将来の妊娠に備えて卵子の凍結保存を希望する

女性社員への費用補助を始めると発表しました![]()

これまで海外では,米アップル社やフェイスブックでの導入が話題となりましたが,

国内の民間企業では初めてだそうです。

凍結保存にかかる費用は卵子の採取なども含めて70万~100万円程度ですが,

補助制度により総額の30%を負担する予定。

また,希望する女性社員には会社が契約している医師も紹介するとのことです。

さらになんと!年齢制限はないそうです![]()

働く女性にとって,子供を産むタイミングというのは非常に重要な問題です。

女性が子供を産みたい時期と,仕事上の地位を確立する時期は近いため,

「産みたい」と「働きたい」が拮抗し,悩んでしまう女性が多いとのこと![]()

かくいう私もそんな悩みを抱えた一人ですので,サニーサイドアップ社の取り組みには

非常に勇気づけられました。

もちろん,卵子の凍結保存によりすべての問題が解決するわけではありません。

若いうちに卵子を凍結保存することで,卵子の老化による不妊は回避される可能性が

高いですが,その分高齢出産のリスクは高まります。

卵子の凍結保存という選択肢が増えることで,出産を先延ばしにしてしまう女性が

増えるかもしれません。

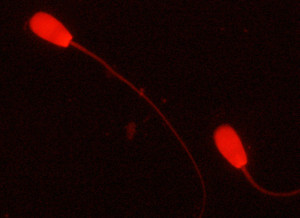

また,卵子だけでなく精子も老化により授精能力が低下することが明らかになっています

ので,男性側の問題を支える制度も必要です。

しかしながら,サニーサイドアップ社の取り組みは,日本の社会が少しずつ変わり始めて

いる証なのだと思います。大いなる一歩です。

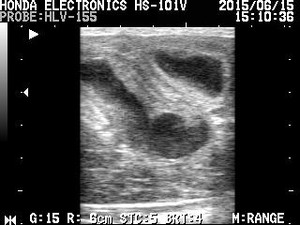

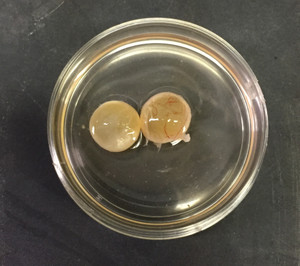

私たちは日々,ウシの受胎性を上げることばかり考えていますが,

たまにはヒトのことも考えないといけませんね![]()