短角途中経過

以前も記事にしましたが、ET研究所には現在15頭の日本短角種牛がいます。

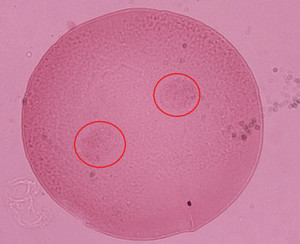

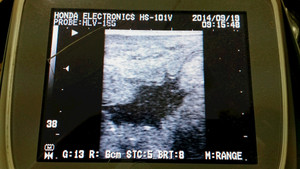

彼女らの現在の繁殖状況ですが、20ヶ月齢前後でうち10頭ほどが無事受胎を確認でき残り数頭は鑑定待ちの状態です![]()

先日までは待てど暮らせど発情が見えずどうなるものかと思いましたが少し安心しました![]()

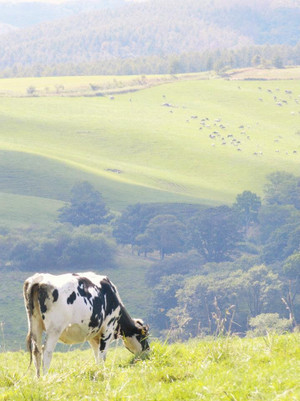

実は途中で夜間の放牧を実施したのですが、これが功を奏したのか発情を見せるものもちらほら。そうでなくとも生殖器の発育が進み、ホルモン剤での定時ETが可能になりなんとか受胎させることができました。

感想ですが、やはり短角種に適応した使用管理の検討が必要であると思いました。

一般に言われる放牧での繁殖適期よりも今回は遅くなってしまった印象ですのでこの点の改善がポイントになりそうです![]()

しかし、一旦発育してしまえば受胎性は黒毛やホルスタイン以上のものがあると感じますので、非常に面白い試験テーマになりそうです。

次年度以降は不明ですが、残りも早く受胎させたいですね![]()

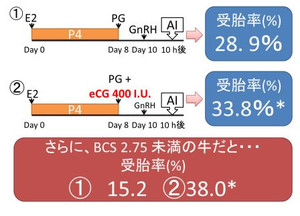

・Gracia-Ispierto et al. (2013)・・・無発情牛を対象に試験

・Gracia-Ispierto et al. (2013)・・・無発情牛を対象に試験